本文是《影响力》的万字解读,拆解书里的“心理操控七大绝技”。

这本书的书名“影响力”听着有点虚,但实际上讲的是非常有操作性的“心理操控”的原则和技巧。这些技巧都是巧妙地绕过人们的意识,跟人的直觉、情绪、本能这些无意识层面的心理过程打交道,在神不知鬼不觉中就改变了人的心理和行为。高明的心理操控不是“以理服人”,而恰恰是绕过理智来操控。用作者自己的话来说:

“本书所讨论的每一种原则,均能使人产生不同的自动、无意识的顺从行为,即一种不假思索就答应的冲动。”

《影响力》这本书介绍的就是这样的七类“心理操控”方法。

1.互惠

“心理操控七大绝技”之第一种绝技:互惠。

互惠,是人的一种本能。别人给了我们什么好处,我们就自动产生一种心理压力,想要尽可能回报对方。如果有亏欠,就会产生不舒服的感觉。互惠是伴随着人类合作行为的进化而进化出来的,是一种根深蒂固的本能。

互惠涉及到利益交换,所以天然地容易被人利用来套取利益。最简单直接的技巧,就是先送你一份礼物,然后再求你办事,这就会事半功倍。比如,募捐的时候先送人一份小礼物,就更有可能收到捐款。再比如,商家先送给小朋友一个玩具,就更容易让家长掏钱买别的商品。安利公司在美国有一套销售策略,销售员把一套清洁用品拿到顾客家,让他们随便免费试用,几天后销售员去回收时,大部分顾客都会买一套新的,因为觉得用都用了,不买就亏欠了人家。其实人家当天就把这套试用的搬到第二家顾客那里了。

再比如大家肯定都遇到过的,超市里有各种免费送吃送喝的,那也是在利用互惠心理。免费的往往都是最贵的,吃人手短,拿人手软,喝完免费的酸奶,是不是就有那么一点亏欠感,不顺手买一提就好像有点对不起销售员?你可能会说,我就是头铁,我就是脸皮厚,我白吃白喝就是心安理得。别那么自信!有人做过研究,超市的免费试吃,其实也会提高其他产品的销售额。也就是说你喝完酸奶之后,欠人家情的感觉会盘踞在你的潜意识里,让你不自觉地多买其他东西。我们只是以为自己头铁,但其实我们心软得很。

比送礼物和试用试吃更加高明、更加隐蔽的,是“拒绝-后撤策略”,这是一种谈判高手经常用的谈判策略。什么是“拒绝-后撤策略”?就是为了让你答应我的一个小要求,我就先提一个大一点的、夸张一点的要求。如果你拒绝了我这个夸张的要求,那我就退一步,提我那个小要求。这么一操作,对方同意那个小要求的可能性就会大幅提升。为什么?因为如果对方感觉我们退让了一步,他就会觉得自己也有义务退让一步,接受我那个小要求。我们潜意识里觉得让步也是要互惠的,所以这是一种“互惠式让步”。但对方其实中了我的圈套,因为我一开始的让步其实是假的。

这种“拒绝-后撤策略”的威力非常强大。强大表现在,只要我先拿一个稍微大一点的要求勾你一下,那么哪怕我后面跟着的那个“小要求”是一个非常不合理的要求,你也会乖乖答应。

《影响力》作者西奥迪尼自己做过这么个实验。他在大学校园里街采,问路过的大学生愿不愿意每星期花两个小时为少年犯当辅导员,为期至少两年。结果当然是所有人都拒绝了,这个要求太过分了。然后,研究者紧接着问他们愿不愿意花一天时间陪伴一群少年犯去游览动物园,结果很多大学生居然就同意了。但实际上,后面这个要求也是非常过分的。直接拿着后面这个问题去问人家的话,大部分人也都直接拒绝了。可见,“拒绝-后撤策略”有多厉害。

当然,这种做法是有限度的。如果一开始提的要求极端到了完全不合情理的地步,对方就会认为你是在耍他,那就直接掀桌子翻脸了。

说完怎么利用互惠心理来操控人心,再来说下怎么防御。别人利用互惠心理来操控你,你咋办?

西奥迪尼在书里提了两点。

第一,我们刚才就提过,厉害的心理操控技巧都是绕过意识,直接跟本能、直觉对话的,利用互惠心理也是这样,你那种亏欠感是自动产生的,而且你都未必意识得到。所以我们总是防不胜防。但这种技巧一旦说破,一旦你现在已经知道了有这种技术,你就不会那么容易上钩了。学习这些知识和案例的过程、了解这些心理操控技巧的过程本身就是一个训练防骗技能的过程。所以西奥迪尼是强烈暗示要学好这本书,有点自卖自夸的嫌疑,但道理是不错的。很多心理操控技术,就怕你不知道,不知不觉中就着了人家的道,一旦你知道有这么种手法,它的威力就丧失了一大半。这就跟魔术揭秘似的,看魔术师表演时感叹神乎其技,但看完魔术揭秘之后就感觉是那是在侮辱智商了。

所以,第一个防御手段说白了就是“知识就是力量”。这其实是对下面所有另外六种“心理操控”手段都适用的防御总原则。

第二个防御手段建立在第一步之上,一旦你识别出对方是在用互惠心理给你下套,那你就应该毫不犹豫地收敛起自己的亏欠感。你要知道你不欠对方什么,对方只是利用你的亏欠感赚钱而已。所以对方给你任何小便宜,你别客气,别有任何道德负担,尽管心安理得地收下就可以了:逛超市的时候尽管吃饱喝足;销售员上门给你送试用品,你就照单全收,然后客客气气送他出门。这第二个防御手段,说白了就是脸皮一定要厚,“只要我不尴尬,那就是你尴尬”。

2.社会认同

“心理操控七大绝技”之第二种绝技:社会认同。

社会认同,说白了就是从众心理。利用从众心理也是很容易进行心理操控的。只要给你一些暗示,让你感觉到大家都这么选、这么做,那你心里就会自动产生一个压力,想要跟别人保持一致。

在麦当劳甜品站,只要服务员告诉顾客:“来份甜点怎么样?麦旋风是最受欢迎的。” 麦旋风的销量就激增了55%。然后店员只要接着说,“某某口味的配料顾客最喜欢”,那么这种配料的销量也会提升48%。你看,只要告诉你这个东西受欢迎,只要告诉你别人也是这么选的,你就会跟着买单。

奈飞Netflix公司本来一直都对自己平台上哪些剧受欢迎守口如瓶,视为商业机密,但到了2018年,态度突然大逆转,开始大量公布自己最成功的影视作品有哪些,还搞各种排行榜什么的。

为什么这么做呢?因为公司高层发现,人气会提升人气。观众得知其他人最爱看哪些剧之后,会跟风观看,跟风讨论,这样滚雪球,就很容易把热门变成爆款。

这种手法在商业里是十分常见的。夜店老板会雇人在门口排长队营造人气旺盛的错觉,街头表演者会在钱罐里先放上几块钱,营造不少路过的人都已经给钱了的错觉,国外一些募捐活动也会安排托儿,筹款者演说完之后,托儿第一个站起来捐钱。

刚才说的这些手法是比较直白的,下面这几个就很微妙了。

书里写到这么一个案例:

有个汽车销售商发布了一则招聘广告,广告里说,因为最近顾客对我们这个品牌车辆的需求大增,所以我们需要扩大销售队伍跟进这些需求。结果广告发布之后,销售商不但招到了销售,而且意外的是,他们的汽车销量也迎来一波暴增。

这是怎么回事呢?当然首先是因为从众。除了应聘者,普通消费者也通过广告了解到这个品牌销量很好,所以大家随大流,也都跑来买。但更重要的是,销量很好这个信息,是招聘销售员的广告“无意间”透露的。人们一旦察觉到对方是有意向自己透露信息,那他们就会警觉,但如果人们认为信息不是用来说服自己的,他们的警戒就会完全放松,所以他们更容易被这种好像无意中透露出来的信息说服。其实这里面就已经蕴含着一种防御心理操控的手段了,那就是要特别小心那种“无意中”透露出来的信息,什么“哎呀我说漏嘴了”“这个本来不能被你看见的”,听到这种话术,都要特别小心,十有八九都是套路。

再来看下面这个案例。

在海外可以赌马的那些地方,赌马老手有一个操纵赔率的手法。比如,一位老手早就看准了哪匹马赢的机会大。这时,他会挑选一匹赔率很大(比如说15:1)、也就是根本没机会赢的马,等下注的窗口一打开,这个人就把100美元投在这匹劣马上,于是计分板上显示的赔率一下就降到了2:1,这就创造出了“这匹马很受欢迎”的假象。这下,从众心理就开始发挥作用。其他那些没啥把握的人一看这匹马的赔率一下子下来了,以为有人知道啥内幕,于是他们都把钱压在这匹好像“最受欢迎”的马的身上时,然后滚雪球效应就出现了。这时,一开始那个赌马高手就会回到投注窗口,在他真正看重的那匹马上投下重注,现在因为这匹马已经不是最受欢迎的了,赔率就大大升高了。于是他就可能赚到翻好几倍的大钱。

利用从众心理来操控人心的例子说得差不多了,咱们切换到防御的角度。我们怎么摆脱这种心理操控呢?西奥迪尼在书里主要给出了两个建议。

第一,还是跟刚才说的一样,我们现在知道有人会利用从众心理来操控你,那你就要留心,“XX很受欢迎”这种信息很有可能是被人为伪造的。不要随便跟着这种受欢迎的信息走,那可能是个陷阱。

第二个建议是针对从众心理的一种非常特殊的情况的,这种特殊情况叫做“人众无知”。“人众无知”最典型的例子就是,你走在街上,看见一个人倒在路边,你是第一次经过这里,不清楚情况,这到底是个需要帮助的人呢,还是个天天躺在这里的酒鬼呢?于是你往四周看了看,结果发现别人都好像若无其事地走过去了。于是你觉得:哦,大概他们都知道这是个酒鬼吧,那我也走开就好了。可实际上,别人也不知道这是啥情况,他们其实也是在看别人怎么反应,结果你看我,我看你,其实大家都是懵圈的,但所有人都以为别人知道这个人是不需要帮忙的,于是就都走开了。这就是“人众无知”,每个人其实都是懵的,但每个人都以为别人明白。

那在这种情况下,那个需要帮助的人就成了“从众心理”的受害者。那么,如果你正好就是那个需要帮助的人,假设你至少还能求救,你该怎么破解这种局面呢?

最好的方法是,你要从围观的人群里找出一个人来,盯着他,直接指着他说:“你,穿蓝夹克的那位先生,我需要帮助。请叫救护车来。”别宽泛地求救,那样人群还是可能会陷入我看你你看我、最后没人敢贸然出手的状态,你必须明确指定其中一个人,这样你获得帮助的几率就会大幅增加。因为,战胜本能的通常都是另一种本能,明确指定一个人,就是用责任感这种本能来压制从众本能。这比宽泛地求救,效果要好得多。

3.权威

下面再来看“心理操控七大绝技”之第三种绝技:权威。

人们很容易轻信权威,所以如果一个人只要把自己包装成权威的样子,他就能轻易说服别人相信他的话,购买他推荐的商品。

书里提出,说服力最强的那种权威同时具备两种素质,1.看起来很有专业知识,2.有可信赖感。

专业知识好理解,第二点可信赖感,要展开说一下。这个说的是,我们除了希望权威人物为我们提供专业信息之外,还希望他们是值得信赖的信息来源。如果权威看起来是为某些利益服务,或者让人感觉有所隐瞒,不够真诚,那他的说服力就会大打折扣。

那权威怎么增加自己的可信赖感呢?有一种策略极其有效,那就是在陈述观点的一开始就早早提到自己观点的缺陷,而不是只描述优点。只要先把缺点亮出来,受众就会立刻认为这个权威很真诚。

在法庭上,抢在对手之前承认自己这方弱点的律师会显得更可信,打赢官司的次数更多;在广告里,强调产品优势之前,如果先承认缺点,往往就能让销售量大幅提高。

再比如,求职者面试的时候可以说:“我在这个领域的经验不够丰富,但我学得很快。”这句话利用的也是同样的原理。 再比如,软件系统销售员可以说:“我们软件的架设成本并不是最低的,但我们的系统效率极高,你很快就能收回成本。”

股神巴菲特是玩这种策略的大行家,他一般都会在他那个著名的股东大会作报告的一开始介绍自己在过去这一年犯的某个错误,或者是公司在过去一年里出现的问题,探讨它可能对公司的未来造成什么样的影响。巴菲特不但不会像其他公司年报里经常做的那样,掩盖困难或者大事化小,而是会反过来声明:第一,他充分认识到了公司的问题;第二,他完全愿意揭露问题。这带来的结果就是,等他接下来介绍他公司的强大实力时,听众会对公司产生更加深刻的信任。

但是这一招也不是万能的,研究证明,只有在负面情况真的发生之后,“承认负面情况”这个策略才有效。所以没有错误也要制造一个错误出来承认,那可能会适得其反。

关于权威,还有一点要说明。并不仅仅是只有那种地位高高在上的大人物才会被我们视为权威,很多专业人士其实也是权威。所以在一些骗术里,只要一个人穿上专业制服,就能轻易骗取很多人的信任。比如书里提到一个案例,国外有银行为了测试自家银行软件系统的安全性,雇佣了白帽黑客来模拟窃取自家的保密信息。结果你猜这些黑客最后怎么把一些机密信息偷走的吗?他们根本就不是用什么计算机黑客技术,而是把自己打扮成什么除虫公司的消毒人员、什么修管道的技师,他们只要穿上相应的制服,然后跟银行保安、跟银行办公室管理者说自己要去办公室杀虫、去机房修管道,那些保安和管理人员就二话不说把他们领到了外人进不了的保密区域,然后这些黑客就可以很简单地直接在银行内部的电脑里窃取情报,甚至都可以把整台服务器抗走。计算机技术搞不定的,穿一套制服假装权威就全都搞定了。

那该怎么防范有人装权威来骗取我们的信任呢?西奥迪尼说,遇到权威试图发挥影响力的时候,我们要问自己两个问题。

第一个问题是:“这个权威是真正的专家吗?”这个问题能让我们把焦点放在两点关键信息上:权威的资格,以及这些资格是否跟眼前的主题有关,也就是说,你得先查查这个人的资质是不是靠谱,然后再想想这个人的专业资质跟眼前的主题是不是有关——比如一个医生向你推荐股票,哪怕是医药股,你信还是不信,要琢磨一下。

我们要问自己的第二个问题是:“这个专家说的是真话吗?”多想一想专家会不会因为我们的信任而得到好处,别忘了,他们是可以利用一些小策略来让自己显得真诚的,但假装出来真诚也无法完全掩盖最后的目的。

说到这里你应该感觉到了,在“心理操控”这个领域,矛和盾、攻和防的体量是严重失衡的。利用各种技术来操控别人的花招特别多,骗子都特别能整活,但防御的手段,其实往往都特别朴实无华,就是抓住几个根本要点,四两拨千斤,基本都是这么个路子。

4.承诺与一致

下面再来看“心理操控七大绝技”之第四种绝技:承诺与一致。

承诺与一致的意思是,每个人都有一种让自己保持言行一致的愿望,所以一旦我们做出了一个选择,做出了一种承诺,我们就会感觉到一种内在的压力,要求自己按照自己的承诺去做事,或者是要让自己保持前后言行一致。于是有人就可以利用这一点,先诱导你做出一个承诺,这样,你接下来就会在自己的心理压力驱使下,乖乖地按照前面做出的承诺做事。

在我个人看来,这是《影响力》整本书里七大绝技中最强大的一种,它的变化最多,其中有些变化非常隐蔽,让人防不胜防,操控人心的力量因此也非常霸道。

最爱利用承诺与一致这种心理来操控人心的,首先当然还是商家。

在每年的圣诞节之前,美国的玩具销售商都在媒体上会投放圣诞节上市的新款玩具的广告,然后在圣诞节那天,家长带着孩子兴冲冲赶到玩具店买那款玩具,但十有八九,店员会告诉家长,这款玩具太火爆啦,已经卖完了。这时孩子就开始满地打滚,跟爸妈说:你答应过我买玩具的。家长拗不过,就买了另外一款玩具。然后,圣诞节销售旺季过去了,有一天,爸妈又带着孩子偶然逛玩具店,结果看到之前那款圣诞节上市的玩具有货了,这时孩子又满地打滚,跟爸妈说:“你之前答应过我买这款玩具的。”于是家长又乖乖掏钱,在淡季买了这款圣诞礼物。

看出来猫腻在哪儿了吧?商家操控的,正是家长的“承诺与一致”这种心理,而且连续操纵了两次。卖给孩子的商品都有这么个特点:掏钱的是家长,所以在购买商品之前,家长往往都是先答应了孩子要买的,这就是“承诺”,有过承诺,商家就必定能赚一笔了,因为家长就会有很大的心理压力要履行承诺,商家索性再接再厉,玩了个缺货的小花招,顺便再敲家长一笔。谁让你们这些家长实际上傻傻地承诺里了两件事:1.买“圣诞礼物”2.买“这款玩具”——活该坑你们两次。

除了商家,在企业内部的管理上,企业管理者也很善于利用“承诺与一致”心理。亚马逊公司有一个非常神奇的规定,它每年都会向自己物流中心的员工提供5000美元的奖金,鼓励他们离职。这太奇怪了,员工离职后公司要付出的成本是很高的,招聘、培训新员工等等都要花费不小的成本。亚马逊公司自己的解释是:为不满意或士气低落的员工提供一条诱人的退出道路,其实能节省资金,因为这些员工实际上让公司花费的医疗成本更高,生产力也更低。

但西奥迪尼在书里一针见血,他说,这很可能是亚马逊的一个非常高明的心理操控技巧,因为,只要拒绝了重金诱惑,选择不离职,那就意味着员工向公司做出了认同公司的承诺。这些留下的人会变得对公司无比忠诚。那些留下来的员工相当于对自己说了这样一句潜台词:“我都拒绝了那么丰厚的离职奖励而选择留下来,那我肯定是对公司非常满意的”。也就是说,这5000块钱奖金根本就是指东打西,这张5000元支票操控的其实恰恰是那些没去兑现这张支票的人。这一招,真是又隐蔽又狠辣。

诱导对方做出承诺,这一招还可以用在面试里。你可以操控面试官,让他承诺雇佣你吗?居然是可以的。只要在面试开始之前,你先发制人,问面试官这样一个问题:“在我们开始之前,我想知道您能否回答我一个问题。我很好奇,我的哪些背景让你们把我加入候选名单呢?”面试官只要开口回答这个问题,他就上钩了。因为他这是亲口说出他自己对你的一些积极印象,换句话说,这等于是在你自己还没有开始介绍自己之前,招聘方就已经做出承诺要聘用你了。

用“承诺与一致”心理来操控人心,最厉害的一招大概要属下面这个“登门槛技术”了。

“登门槛”,最早指的是这样一种销售技术:一个推销员来敲门,他先不直接向你销售产品,而是问你能不能借口水喝,这么小的一个要求,你这么善良,当然就答应了,于是就给他接了杯水,销售员就一脚踏在你家门槛上,边喝水边跟你聊天,聊着聊着,他就提出了新要求:能不能进你家坐坐,跟你说说我们的产品?

你会答应他这个请求吗?根据心理学家的一系列研究结果,大部分人都会答应这个进一步的要求。想要进你家门,就先踏上你家门槛,想要让你接受一个大一点的要求,那就先想法子让你先接受一个微不足道的要求。这就是登门槛技术。

为什么登门槛技术能奏效呢?还是因为“承诺与一致”。你先答应了一个小要求,等于是传达出一个接受了对方和向对方表达友好的信号,这时,当对方提出一个更过分的要求时,你为了保持形象前后一致,就会在潜意识里说服自己继续接受对方的要求,这样一来,对方就能得寸进尺了。

登门槛是先提小要求,再提真要求,前面说的“拒绝-后撤策略”是先提大要求,再提真要求。从两个相反的方向迂回包抄,都能起效,挺有意思的。

你现在已经知道有“登门槛”这一招了,在推销员上门这种场景下,我估计你已经不会中招了。但是登门槛技术其实可以用得极其隐蔽,让你防不胜防。

上世纪60年代的时候,有两位心理学家做过一个经典实验:他们派研究者假扮成义工,到美国加州的一个居民区,向业主们提出一个荒唐的要求:要求业主在自家院子上竖起一块巨大的“小心驾驶”的广告牌,广告牌大到能把房子正面的视野几乎完全挡住。结果,直接提要求的话,只有17%的人答应了。但只要做一个微调,业主们同意要求的比例就能大幅上升到76%。什么微调呢?在两周前,有一个假扮成义工的研究者先来过一趟,要求业主在房子前的草坪上竖起一块几厘米宽的小小的警示牌,上面写着“做一个安全的驾驶员”。这个要求实在是太微不足道了,几乎所有人都答应下来。而这发挥了巨大作用。两个星期后,这些业主里的大部分居然都同意在院子里竖起那个巨大的广告牌。

实验只到这里的话,估计还不会让你感觉多惊讶,这跟推销员借水喝没有两样。让人惊讶的是下面这一步操作。研究者又找了一组业主,这一回,业主们是先收到一份请愿书,要他们签名支持“保护加州的美丽环境”,当然,差不多所有人都签了名。然后也是过了两个星期,义工上门要求竖巨大广告牌,结果,有将近一半的业主同意。

这就很有意思了。因为几个星期之前,业主们做出的承诺跟小心驾驶毫无关系,而是关于另一项议题:保护环境。为什么风马牛不相及的一个小要求也能起到这么大的作用呢?主持实验的心理学家是这么解释的:签署保护环境的请愿书,使这些业主对自身的看法发生了改变。他们把自己看成了具有公益精神、履行公民职责的好市民。“那既然我是这么负责任的好市民,那我当然要支持小心驾驶啦。”

这就是登门槛技术最隐蔽的一种用法,有些人会诱导你在A这件事上做出承诺,然后你就会说服自己在B这件事上接受夸张的要求。

作者西奥迪尼开玩笑说,自从看过这个研究,就吓得不怎么愿意在任何请愿书上签名了,天知道自己会不会在另一个风马牛不相及的事情上中招。

那我们来看看有什么方法可以防范这些利用“承诺与一致”心理的操控术。其实还是那种四两拨千斤的路子。西奥迪尼说,面对这种利用“承诺与一致”心理的招数时,我们要关注自己的两种身体信号。

第一种是肠胃信号。每当我们意识到自己中了套、被迫答应了一个并不想答应的要求时,我们的胃就会有那种收缩的感觉。为了让自己的承诺不落空,我们脑子会想得太多,但往往身体会很诚实。不要错过这种身体报警的信号,觉得自己的胃在收缩,你就得反省一下自己是不是上当了。

第二种信号是心灵信号。在刚才的例子里我们也说到,有些时候我们上当是很不明显的,这时候肠胃就不会警铃大作。这种时候,我们就要问自己一个问题:“在知道了现在的情况后,如果能退回到最开头重新选择,我还会这么做吗?”问完这个问题之后,在接下来的一瞬间,你要体验自己心灵深处有没有涌起一些可能很微小的情绪感受,这点感受是不是负面的,是不是让你觉得不太舒服。如果是,你就要立刻反思当前的选择。我们总是先体验到感受,过了短暂的一瞬间之后,才能把它合理化。虽然在生活里,理性的反思是很重要的,但在这种被人诱导陷入陷阱的情况下,你第一时间感受到的那种情绪化的反应,往往才是正确的。

5.喜好

下面再来看“心理操控七大绝技”之第五种绝技:喜好。

喜好,就是利用别人对我们的喜爱来获取利益。我先想办法让你喜欢我,然后我再向你提建议、向你推销东西,你就更容易接受了。当然我还可以想办法让你直接喜欢上我的产品。

我们最后要说的这三种绝技——喜好、稀缺、联盟——相对于前面几种变化相对比较少,也比较容易识别,所以咱们就用比较少一点的篇幅来把它们说完。

先说喜好。怎么提升一个人或者一件商品在对方心目中的好感度呢?有直白的方法,也有比较微妙一点的方法。

直白的方法有:

- 增加外表魅力,颜值越高越受人喜爱,这是人的本性。

- 赞美,也就是拍马屁也可以让人更喜欢你。拍马屁最绝的一点在于,即便对方知道你只是为了讨好他才拍他马屁,他还是会喜欢你。“千穿万穿马屁不穿”不但是老祖宗的智慧总结,也是被今天的心理学实验验证盖章的。

- 提供帮助和关心,会让人喜欢你。这不用多解释。

有直白的方法,也有比较微妙的手段:

比如,增加相似性:人们喜欢跟自己相似的人。在销售里有种常见的技巧是假装跟客户有共同的兴趣。比如你开车去看房,销售很热情地出来迎接你,帮你开车门,这时候他其实会悄悄观察你车里的东西。如果看见你后备箱有露营设备,他就会在后面的谈话里不经意间谈起露营的话题,让你以为遇到了知音。

刚才说的这些,都是让卖东西的这个“人”变得讨喜,那当然也可以直接让我的“产品”变得讨喜。让一件物品变得讨人喜欢,最普遍的一种做法就是利用人们“爱屋及乌”的心理,也就是关联心理。这也是一种强大的本能,我们会下意识地因为喜欢A而喜欢上老跟它一起出现的B。

所以广告最常用的手法就是把自家产品与那些人们喜闻乐见的东西关联起来。

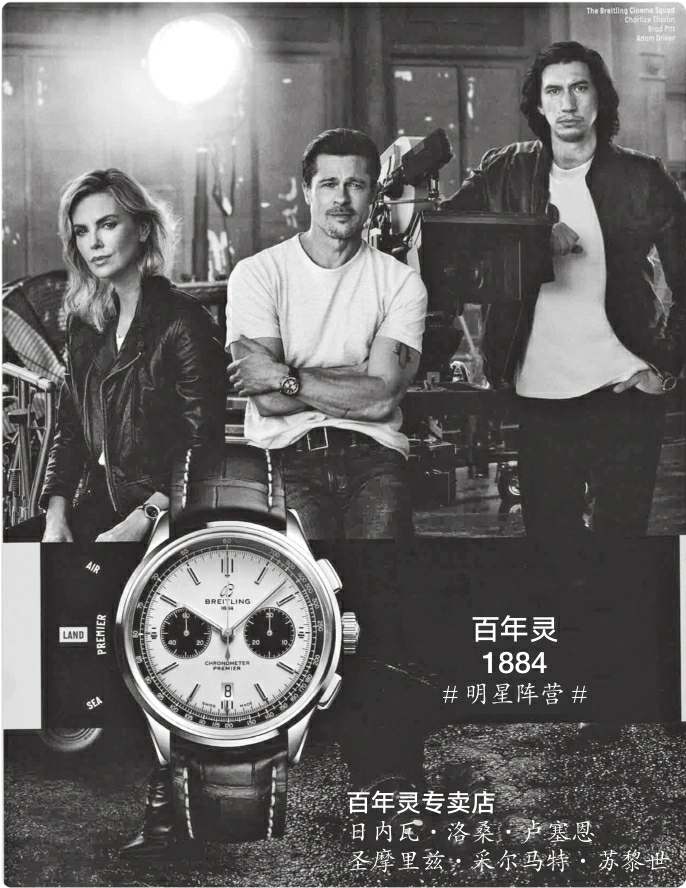

比如,请你看屏幕上这个广告。这是某手表品牌的一个平面广告。

你能发现这个广告里,手表跟哪些正面的东西发生关联了吗?第一种显而易见:跟有魅力的明星挂钩。第二种关联不那么明显,但其实也有很强的心理暗示效果:那就是广告中手表指针的位置使手表看起来像是在微笑。这会让人在观看广告时产生更多开心的联想。这也有助于提升对品牌的好感。

那我们应该怎么防范这些利用“喜好”心理的操控手段呢?

仍然是四两拨千斤。西奥迪尼说,影响喜好的手段五花八门,逐一设计反击策略毫无必要。其实我们只要关注一点就可以了,那就是:我们是不是觉得自己超乎寻常地迅速并且热烈地喜欢上了对方?比如“我认识这个销售员才20分钟啊,怎么就待他跟亲人似的?”只要意识到这一点,你就会恢复理智,告诉自己:我等会儿要带回家的是这辆车,而不是这位卖车的小姐姐。

6.稀缺

下面再来看“心理操控七大绝技”之第六种绝技:稀缺。

人们对稀缺特别敏感,一件商品数量很稀少的时候,一个机会很难得的时候,我们就会本能地觉得,这件商品的价值、这个机会的含金量特别高,“物以稀为贵”。于是,有人就会刻意制造稀缺,来操控我们的行为,从中获利。

有些商家的手法很简单粗暴,只要在商品后面加上一句“最后三件,手慢无”就已经可以勾起很多人的下单欲望了。

而有些商家会把“稀缺”原则利用得更加极致。比如有研究发现,如果让人们亲眼看到他想要的东西从数量充足变成稀缺,这比一开始就稀缺,效果就更好。所以精明的商家会把货源渐渐枯竭的这个过程想办法展示给消费者。再比如还有研究发现,当资源是因为其他人的争抢而变得稀缺的时候,人们会变得尤其狂热。我们见不得自己想要的东西变少,尤其见不得自己想要的东西因为被别人抢走而变少。所以精明的商家也经常会雇托儿来抢购商品,让你眼睁睁看着自己想要的东西被别人抢走,然后心急火燎地下单。

那怎么防范有人利用稀缺来操控我们呢?

西奥迪尼给出的建议是:跟有人利用“喜好”来操控人心时很类似,当有人利用“稀缺”心理来操控我们时,我们也会体验到高涨的情绪,只不过这回我们体验到的不是突然高涨的“喜欢一个人”的情绪,面对“稀缺”时,我们体验到的是突然高涨的渴望,是那种心急火燎地想要占为己有的感觉。只要体验到这种感觉,我们就应该提醒自己,说不定有人在玩弄稀缺手法,必须谨慎行事。

西奥迪尼说,这里隐藏着一点重要的洞见:这时候如果我们下单,那么喜悦并非来自对稀缺商品的体验,而来自对它的占有。“所以我们务必记住:稀缺的东西并不因为难以弄到手,就会变得更好吃、更好听、更好开、更好用。”

7.联盟

最后“心理操控七大绝技”之第七种绝技:联盟。

所谓联盟,就是我们更愿意顺从自己群体的人。如果我把你当作“自己人”,那你的要求,我就比较容易顺从。所以当然也就会有人利用这一点,利用“我们都是自己人”这种心理暗示来获取利益。

假装我们是一家人,这种手法也有比较直白的用法和比较微妙的用法。

先看直白的。有些企业、公司每天都会让员工早上到齐后一起跳操、一起喊口号,这么做有什么用呢?人的心智里有一个bug,那就是特别容易把那些与自己同步运动的人当作自己人。几乎所有原始部落都会定期把部落里的人聚在一起跳舞,部队经常要操练整齐划一的正步走,这些手段都可以凝聚人心。员工一起跳操起到的也是这种效果。

利用联盟心理还有比较微妙的手段。比如,在一个研究里,消费者被分成两组,都看了一家他们经常光顾的快餐店的商业计划书,然后要求一组消费者提“建议”,另一组消费者提“期待”。结果你猜哪一组事后更想去光顾这家餐厅?是前面提“建议”的那一组。因为陌生人之间反而是要相互客气的,通常是比较亲密的人、是自己人才有资格给你提建议,所以提建议会让提建议的这个人把对方当作自己人。

这一招其实也是拉近人际关系的一个高招。有些企业管理者会鼓励员工给自己提建议,我们生活里也可以在适当的时候要求朋友、同事给自己提建议。自己主动给别人提建议,会不招人待见,但是主动让别人给自己提建议,那就会拉近与对方的距离,对方会因为给你提了建议而觉得你是自己人。

“联盟”这一章是西奥迪尼在最新这一版里扩写的,风格跟前面有点变化,务虚的东西更多,我觉得能提炼出来讲讲的,主要就是上面几点。关于如何防范,西奥迪尼也没有写出很具体的东西。但我自己读完全书之后,得出一个简单粗暴的概括——

我觉得所有书里这些关于如何防范别人操控人心的策略汇总起来,其实就是一种有点“混不吝”的态度,就是 “关我p事”。

你求我让你登门槛?你的要求“关我p事”。

你打扮得漂漂亮亮向我推销产品?你的长相“关我p事”。

你退让了一步,所以我也得退一步?你退你的,这“关我p事”。

还是那句话,只要我不尴尬,那就是你尴尬。

《影响力》这本书的超万字解读,我们就说到这里。希望我的这些提炼,对你理解《影响力》这本书有所帮助。

文: 魏知超