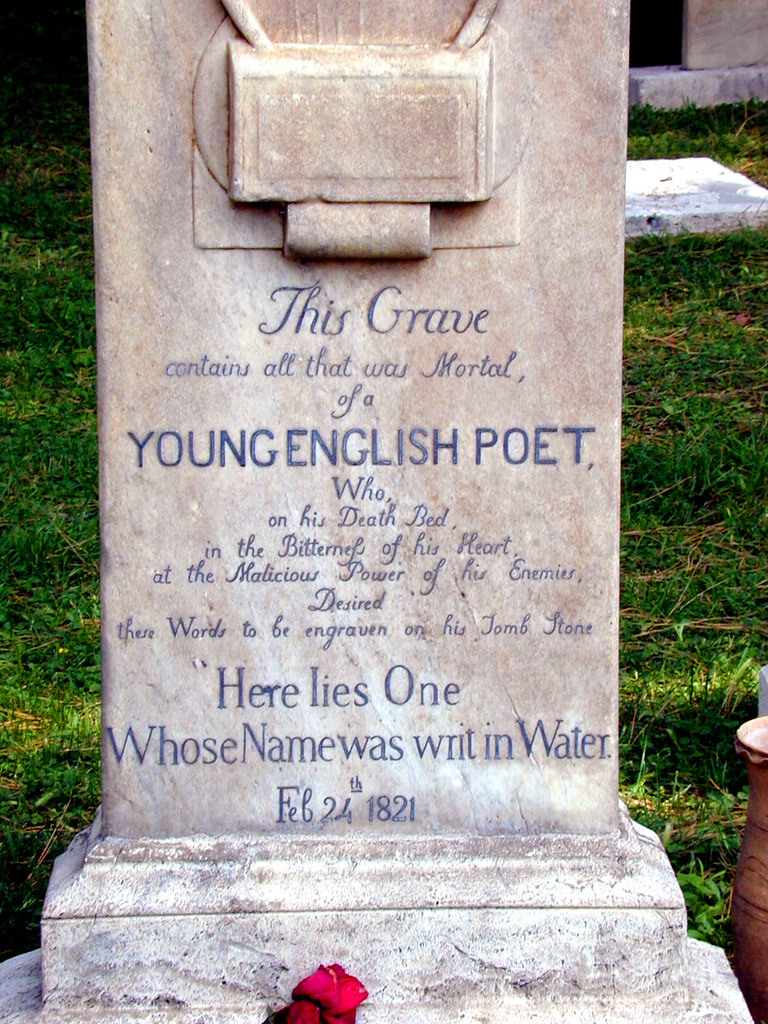

先来看一座墓碑。

上面这块墓碑上写着——

这座坟墓中,

埋葬着一位年轻的英国诗人。

他曾在病榻上,

因仇敌的权势和凶恶而满心愁苦。

他期望在自己的墓碑上,

镌刻这样一句话:

“此地长眠者,

声名水上书。”

刚才这一段话,是英国浪漫主义诗人济慈的墓志铭。25岁时他在罗马,远离家人和朋友,因为肺结核而慢慢窒息死去,死得非常痛苦。而且,死前他还在为自己没有获得应有的荣誉而感到痛苦不堪。所以他要求在墓志铭上写上“此地长眠者, 声名水上书” 。他觉得自己的名声只是书写在水上,水上的波纹散尽的时候,他的名声也就被人遗忘了。

在济慈身染重病前,他一直坚信死后作品仍会流传,尽管当时有很多恶评,但他很自信,他说:“我死后会跻身英国伟大诗人之列。”

但是临终前,他不再相信自己死后作品还会继续流传,像所有凡人一样,他最终也向自己提出了那个永恒的问题:“生命会轮回吗?”他在最后一封家书里提到这个问题,他说:“我会醒来然后发现这一切只是一场梦吗?”他相信一定有来世,因为“人生不会只为遭受磨难”。

上一期节目说的追求真实的永生,能帮助一些人减缓死亡带来的恐惧。但实际上,对于多数人来说,真实的永生毕竟太缥缈了,所以有更多的人是从“象征性的永生”里寻求安慰的,什么是象征性的永生呢?就是人们仍渴望成为不朽的文化的一部分,延续过去,承接未来,我的生命不再了,但是我希望死后精神不死,我的精神遗产会被后人铭记,会成为文化的一部分,一直流传下去。

济慈渴望的声望就是一种“象征性的永生”。他要的不是一时之名,他期望的是被后人铭记,是长久的名声。

在那个苏美尔人的史诗里,无法获得生命的不朽后,吉尔伽美什就开始专注于获得声望,他开始做“全世界都会记住的事”,以期获得“身后名”。 古希腊的亚历山大大帝在打仗的时候,都会随时翻阅荷马史诗《伊利亚特》。这部史诗里记录着在战争里因为英勇事迹而获得不朽声名的英雄,亚历山大大帝希望自己也能像这些英雄那样名声不朽。亚历山大大帝打仗时还带着记录员,及时记下自己取得的军事成就。

如果我们自己能像济慈、像亚历山大大帝这样博得大名,那自然是最好,但其实,哪怕是别人的声望,居然也能平息我们的死亡恐惧。

请你想象这样一个场景:

有一天你出差坐飞机,登机的时候头等舱的旅客已登机完毕。你经过他们的时候偶然瞥到有一位戴着大墨镜的女子,头发短短的,脸瘦瘦的,正在低着头看手机,显然不想被认出来。你觉得有点眼熟。飞机起飞后不久,就剧烈颠簸起来。机长通过广播说:“旅客们,我们可能会遇到强气流。请回到自己的座位上,系好安全带。”

随着颠簸加剧,你越来越紧张。但这时候你灵光一现,突然想到,刚才在头等舱见到的,不就是王菲吗?突然之间,你的紧张程度好像就缓解了一点。过了一会儿,飞机不颠簸了,你听到坐在后面的人说:“哇,你们知道王菲也在这架飞机上吗?她坐在头等舱,可能这就是我们没有掉下去的原因。”

这听起来很迷信,也的确是很迷信。但这个段子并不是完全瞎编的。有一个调查显示,如果人们知道有一个名人也坐在飞机上,那他们就会相信发生坠机的概率会降低。离有名的人比较近,就会给自己带来躲避灾祸的神奇力量。

你看,名望与永生在潜意识中很容易连接在一起。名望会驱散死亡恐惧,哪怕那不是自己的名望,只要我们离它足够近就可以了。

反过来的影响也同样成立,在另外的研究里,如果唤起人们的死亡恐惧,那他们就会更崇拜名人,因为名人的存在证实了被人“永远”铭记是有可能实现的。

如果我们认识到取得像这些名人那样名望太困难,那我们会退后一步,我们至少期望自己的价值观、理想可以被子孙继承。就算不能活在史书里,那至少也得活在家谱里嘛。

在一个实验里,德国受试者在想到自己的死亡时就会对拥有儿女表现出更强烈的愿望,并希望越早生娃越好。想到死亡的时候,美国受试者更愿意把自己的名字传给孩子,把孩子取名叫小xx,xx二世。一想到会有孩子延续生命,以色列的受试者在一个填词任务里联想起有关死亡的词汇就会变得相对比较少。你看,一想到子孙满堂,死亡似乎就不那么令人困扰了。

而且,最关键的是,孩子可不仅仅是父母肉体的继承者。我们会把自己珍视的信仰和价值观传授给他们,希望被他们牢牢记住,然后再传给下一代。事实上,一些家长会因为孩子背离自己的信仰而断绝关系或者把他们抛弃,甚至是杀害他们,这就是大义灭亲的一种心理机制。这说明很多时候在我们心里,把我们珍视的价值观传给孩子,比把基因遗传给他们更重要。

从这里也可以反映出来,想要自己的名声被后人记住这种心理,跟上上期节目里说的那种拥抱文化价值观、拥抱自尊的心态其实是一脉相承的。

名望直接提升了自尊,名望也把一个人跟他信仰的文化价值观更深度地绑定在一起,由此获得了一种象征性的永生。

那么,既然人们可以通过象征性的永生来抚慰心灵,那反过来,人们也会因为象征性的矛盾而相互仇杀。

我们都渴望超越死亡,但是这种渴望引燃了彼此之间的残杀和暴行。我们的社会文化体系帮助我们暂时抵御了死亡恐惧,但是其他人另有一套完全不同的信仰体系来帮助他们管理自己的死亡恐惧。如果我们承认别人的信仰体系是“真理”,那么我们自己的信仰体系将不可避免地受到质疑。

美国作家艾伦·哈灵顿(Alan Harrington)在《不朽者》(The Immortalist)这本书里写过这样一段话,很恰如其分地描述了这种心理。哈灵顿写到:“如果那些人的奇怪的胡子和可笑的帽子是可以接受的,那么我在什么地方比他们优越呢?难道他们也敢奢求获得永生吗?也许那样的话,他们可能会把我从天堂里挤出去。我可不想那样。我所知道的就是:如果他是对的,那么我就是错的。”

所以说,“三观不合最致命”,因为本质上,辩论三观其实就是争夺进入天国的入场券。你的入场券有效,我的入场券就作废啦。

所以我们就产生了从比较正面、到负面、到极端负面各种反应,来化解其他文化价值观对我们的冲击。

比较正面的反应,是把对方的文化同化和吸收过来。20世纪60年代的时候,美国年轻人当嬉皮士、玩摇滚、穿牛仔裤,吃燕麦片,他们跟父母一代各种反着来,掀起了一场“反文化运动”,要把美国的主流文化掀个底朝天。但是到了70年代,里根总统上任的时候,嬉皮士“爱与和平”的价值观已经演变成了可口可乐的广告词:“我想教全世界完美、和谐地唱歌,我想给这个世界买一杯可乐,陪着它一起喝。”

你看,十年过去,主流文化就把反文化给吸收成了自己的一部分。那时候,高档牛仔裤的售价高达100美元,杂货店里出售的燕麦棒有50种口味,60年代抗议主流文化的歌曲到了70年代变成了电梯里播放的轻音乐。

不过,文化价值观之间的冲突其实很少以这样相对和平的方式收场。大多数时候,我们都是用一些很负面的方式来处理冲突。

最轻一级的叫“贬低与非人化”。我们的第一道心理防线是贬低或污蔑那些与我们价值观不同的群体。我们会认为那些人是“无知的野蛮人”、是“魔鬼的仆人”,他们“被邪恶的统治者洗脑”了,或者是,他们压根就不是人。

纳粹把犹太人说成老鼠。在爱斯基摩人的因纽特语、在一些美洲土著、非洲土著和新几内亚的土著语言里,代表自己这个部族的词就是“人”或者“人类”,这就意味着其他部落的人在这些文化中不被当作人类看待。沙特阿拉伯有一个地区的人把所有的外来者称为“tarsh al bahr”,意思就是“海上来的垃圾”。

你们这些跟我们不一样的,压根就不是人,那你们相信啥,对我也就没有多少威胁了嘛。但这样的自我哄骗也不是总能奏效。所以很多时候,我们干脆直接选择把对方肉体消灭。

纳粹不光把犹太人说成是老鼠,他们还把犹太人投进了焚尸炉。

在《怕死》这本书的作者主持的一项试验里,当美国的一些保守主义者想到自己的死亡之后,他们就更加支持对那些直接威胁美国安全的国家进行先发制人的核武器和化学武器打击。他们还认为,为了抓住或杀死本·拉登,即使杀伤成千上万的无辜的人也是值得的。

在另外一项实验里,伊朗的大学生们在想到死亡的问题之后,更加支持对美国进行自杀式袭击,他们也更愿意亲自充当自杀式爆炸袭击者。

所以,死亡恐惧会放大我们对那些不同信仰者的仇恨,让我们想要在肉体上伤害那些挑战和侮辱我们信仰的人。

哲学家罗素说:“我绝不会为我的信仰而献身,因为我的信仰可能是错的。”而芸芸众生所做的选择往往与罗素这句话正好相反。

下一讲,我们又要切换一个视角,从我们如何看待自己的肉体这个角度来谈死亡恐惧。

文:魏知超