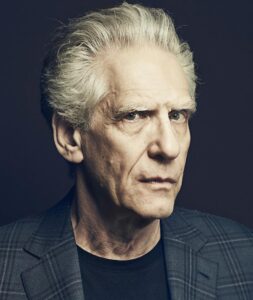

大卫·柯南伯格是好莱坞著名的一位重口味导演,他的片子里经常出现各种肢体严重扭曲、身上挂着各种黏不拉几的东西的怪物。他很喜欢用这种变形、残破的肉体来刺激观众的神经。《瑞克和莫蒂》经常恶搞柯南伯格,里面有一个平行宇宙就叫柯南伯格宇宙,里面全是这种黏不拉几的怪物。

柯南伯格说过这样一段话:

我们自己的身体是我们可以接触到的、距离我们最近的现实,而我们却常常怀有一种逃离肉体的欲望:正如很多宗教的基础完全建立在“摆脱肉体束缚”之类的教义上,这是因为肉体必然会死亡,而且还会导致人们对死亡的恐惧。如果你接受肉体是现实的一部分,那么你就要接受人必然会死亡的现实,但是很多人都害怕接受这个现实。

柯南伯格这段话道出了死亡恐惧的一个重要来源:那就是我们自己的这具肉身。我们的各种身体感受、生理活动以及生理上的各种变化其实都在明确无误地传达出一个事实,那就是我们人类无非就是一种动物而已。我们跟动物一样,是肉体凡胎,我们跟动物一样,有各种动物性的本能,所以我们跟那些被我们吃下肚的动物一样,也都会死。

于是,为了控制自己对死亡的恐惧,我们必须要超越我们的肉体本能和动物性。

其实,文明社会里的很多规矩、礼仪和禁忌,目的都是把肉体的本能活动给隐藏起来,掩盖人的动物性。比如说,即使没有保暖的需求,我们也不会裸露身体;比如说,我们吃东西的时候要遵守各种餐桌礼仪,像动物那样狼吞虎咽是文明程度低下的表现;再比如说,我们把排泄行为隐藏起来,我们会去一个专用场所里排泄,我们甚至不愿意把那个地方叫“排泄室”,而把它叫做“卫生间”;我们也把性行为隐藏了起来,不光不能在公开场合性爱,我们甚至很排斥用形容动物的“交配”这个词来形容我们自己的性爱,我们即便要寻欢作乐,也是以“爱”的名义寻欢作乐,我们不交配,我们只做爱。

这些文明社会里的规矩,本质上要么是肉体活动隐藏起来,要么是把肉体活动转化成了一种“文化仪式”。一句话,所谓文明就是,你越不像是动物,你就越文明。

人类是不遗余力地与自己的肉体本能划清界限,然后宣布自己并不属于动物。

而当我们想到死亡的时候,这种倾向就会变得格外明显。

比如在一个研究里,受试者先要想象自己的死亡或者是想象拔牙的痛苦,然后他们要读一篇文章,文章要么是强调人的独特性的,要么是强调人和其他动物非常相似。结果,那些想到自己死亡的受试者大都更喜欢那篇强调人类独特性的文章。而只是想象拔牙痛苦的受试者却觉得两篇文章差不多一样好。

另外的研究还发现,想到自己的死亡那些人往往会蔑视动物,甚至厌恶他们没有养过的宠物。想到死亡时,人们还会更加支持对动物的杀戮。

这种拒绝承认自己是动物的倾向还会导致人类产生一种十分强烈的感觉,那就恶心。

恶心这种感觉很可能是我们的祖先在进化过程中形成的,它最初的功能是让我们远离腐烂的肉块以及其他携带致命病菌的有机物。也就是说,恶心一开始只会被那些腐烂的、肮脏的东西诱发。

但是,在后来的进化过程里,恶心这种感觉的范围扩大了,一切会让我们想起自身动物本性的东西,比如肠子、内脏、骨头、血液以及身体的排泄物等,都会让我们产生恶心的感觉。

而且也有实验证明,当人们想起死亡的时候,他们的确就会觉得尿液、黏液、粪便、呕吐物都变得更加恶心。反过来也一样,当人们想到这些恶心的身体分泌物的时候,也更容易联想到死亡。这就是为什么柯南伯格那种充斥着粘液的电影会被大家当作恐怖片。

大多数传统社会里,都有所谓的“月经禁忌”,也就是把女性的月经当作是非常不洁的东西。这种禁忌的根源可能也跟我们对身体分泌物的回避有关,因为女性的月经也在明白无误地提醒我们肉体的存在,提醒我们人类无非就是一种动物。

为了与其他动物划清界限,人类还想到了一招。那就是修饰和美化自己的身体。人类对自己身体的美化一方面的确有更直接的目的,就是增加吸引力,比如说女性对身体的装饰很多都是起到了凸显自己生殖潜力、增加性魅力的作用。但在这种直接的功能之外,《怕死》的作者认为,我们对身体的美化往往是朝着减少人类和其他动物之间的相似性这个方向努力的。

比如说,修剪毛发。人类有个外号是“裸猿”,我们的皮肤是裸露的,没有覆盖全身的毛发,这是我们与其他哺乳动物最显著的差别。于是,我们非常痛恨身体上多余的体毛。人们常常把毛发发达与野蛮、不开化、品德败坏或者变态的兽性相联系。多余的毛发是一种特别扎眼的暗示,暗示我们无非是一种动物。

在谷歌里搜索英文关键词“体毛”,有三千多万条信息,而这些信息大多数是关于如何剔除体毛的。在历史上所有人类创造的文明中,脱毛和对体毛进行修正,也都是一种历史悠久的做法。比如古埃及人有脱毛习惯。古罗马人也不喜欢多余的体毛,凯撒喜欢用镊子去除自己面部的毛发,还会用剃刀给全身刮毛。

中国古代有身“体发肤受之父母”的说法,不敢轻易对毛发动手,但这一方面是占了个人种的便宜,东亚人天生体毛就比较少,另一方面,中国古代也不是绝对不修剪毛发的,比如古代很早就有“挽面”这种操作,就是用棉线绷在脸上把多余的绒毛剃光。

人类对自己动物性的排斥,还有一种有趣的表现,那就是我们对性爱的态度。

我们对待性爱的态度其实是很矛盾的。我们既觉得性爱让人快乐,但它同时也让人恐慌。因为性爱是我们人类动物本性的最有力象征。性爱这件事非常鲜明地提醒着我们:我们人类也属于动物一类;除了排泄大小便之外,性爱是人类最接近动物的行为。

当我们衣冠楚楚地在办公室里的时候,我们当然就很容易跟自己的肉体保持一个舒适的心里距离,但当我们赤身裸体地进行性行为时,就很难跟我们的肉体保持心理距离了。

性爱让我们很难不联想到:我们只不过是身体里基因的临时仓库而已,我们在生命的轨道上短暂地走了一段路程,然后把基因传递给下一代,完成这个任务之后不久,我们自己就加入了无数沉默的死者的行列。

在一个实验里,受试者要想象一些爱情关系里的场景有多吸引人,其中有一些场景是精神层面的,比如“与伴侣心灵相通”啊,比如“感到自己被伴侣所爱”啊,还有一些场景是生理层面,也就是性爱层面的,比如“伴侣用舌头舔我的耳朵”、“感受伴侣留在我身上的汗液”等等。

结果,如果受试者联想到了自己的死亡,那么他们对那些精神层面的场景的感受不会有什么变化,但是想到自己的死亡之后,受试者大多久觉得生理方面的场景不再那么诱人了。这个结果可能有点反直觉,很多人以为死亡会刺激性爱(因为人总想要在死前留下后代嘛),但从这个实验来看,死亡其实会降低性爱的吸引力。

反过来也一样,如果先让受试者联想到性爱,那么他们随后也会联想起更多与死亡有关的词汇。从这些研究看来,性与死亡的确是一对双胞胎,在我们的意识里总是一起出现的。

于是,我们对性爱的态度就很矛盾了,一方面享受它的快乐,也希望用它来繁衍后代,但另一方面又对它感到一丝恐惧。

那我们怎么解决这个矛盾呢?

普遍的解决方法是,我们会**给性爱赋予象征意义,**把性爱从一种动物性的行为转变成一种严肃乃至庄严的行为。这样一来,性爱就会变得在心理上更为安全一点。全世界各种文化里,有五花八门的性爱禁忌,规定了只有在哪些场合下才可以发生性爱。这些禁忌千奇百怪,有些甚至是相互矛盾的。比如,美国亚利桑那州的土著印第安人“霍皮部落”(Hopis)只在晚上进行性爱,但是印度的原始部落“琛克斯人”(Chencus)只在白天进行性爱。

文化对性行为的限制到底是什么其实并不重要,重要的是有这些限制。当一种文化明确地对性行为提出恰当的规范的时候,那么性行为就不再是一种纯粹动物性的生理行为,而变成了一种文化仪式。

我们缓解性爱焦虑的另一种做法就很龌龊了。那就是通过贬低女性和压制女性来缓解性爱焦虑。在几乎所有文化里,女性的身体和性行为都受到各种规则和规定的制约。原因很多。但其中有一种心理根源可能就是男性的死亡恐惧。男人一方面要满足自己的肉体性欲,另一方面又要否认自身的动物本性。这就让男人对于自己性欲的勃发感到很不安。男性发现女性在性方面非常具有诱惑力,所以他们就指责女性引起了他们的性欲和冲动,他们想贬低女人、惩罚女人,虐待女人,因为他们觉得女性让他们想起了自己的肉体本性。

在《怕死》的作者主持的一项实验里,当男人们想起自己的死亡时,他们就会在虚拟法庭上建议轻判一个虐待女友的男人。

也就是说,当死亡和性结合在一起的时候,似乎会导致男人容忍针对女性的暴力。

这种扭曲的心态,在恐怖电影里就有反映。我们知道,恐怖电影里往往充斥着死亡与性的联系,恐怖片里有一个大俗套,叫做“荡妇先死,处女反杀”。一个女角色如果在恐怖片里做爱,那就死定了,她刚刚做完爱,就一定会被杀人狂乱刀砍死。而最后完成反杀,活到最后的,一定是一个处女。你细品一下,这反映出什么心态?

下一讲,我们继续切换一个视角,从意识和无意识的角度来说对抗死亡恐惧的两种策略:近端防御和远端防御。

文:魏知超