虽然大卫·林奇自己曾经透露,《穆赫兰道》这部影片的故事结构是在一次冥想打坐的过程中灵感迸发而创作出来的,但我高度怀疑他的创作灵感其实来自于心理学祖师爷弗洛伊德的名作《梦的解析》。

正像很多影迷指出的,《穆赫兰道》的故事结构可以理解为“梦境+现实”,影片前3/4的情节其实是主人公做的一个噩梦,最后1/4则是主人公的现实生活。而当我尝试着用弗洛伊德的释梦逻辑来理解影片的剧情时,我发现《穆赫兰道》里这个噩梦的诸多细节与《梦的解析》中弗洛伊德的释梦逻辑有着惊人的契合。那些表面上混乱、疯狂的梦境背后其实隐藏着可以被理解的因由。

以下内容就是我借用弗洛伊德的释梦方法去解析“穆赫兰道”这个噩梦的尝试。

弗洛伊德的释梦理论里与这部电影相关的,主要是以下两点:

- 弗洛伊德认为,梦是愿望的(被伪装之后的)满足。梦的解析公式是:梦=被压抑的欲望+伪装起来的满足。也就是说,梦境总是用以表达梦主潜意识中的某个愿望的。只不过愿望的表达并不直截了当,而会被伪装成不那么一目了然的样子。这是因为潜意识中的一些愿望可能与梦主的道德、价值观有所冲突,如果直截了当地表达出来,可能会让梦主陷入焦虑。

- 仿同作用。所谓仿同作用,简单来说就是梦主在梦中把自己代入另一个人。同样是为了缓和潜意识中的愿望与道德观、价值观的冲突,我们在梦中往往会让另一个人代替自己释放压力,实现愿望。欺骗自己“这不是我”,于是也就避免了冲突。

下面,请容我打乱影片的叙事顺序,先来交代一下片中这个噩梦的背景,也就是这部影片中的现实部分。

故事的现实部分

戴安(Diane)在其姨父和曾是演员的姨妈抚养下在加拿大安大略长大。大概是在姨妈的影响下,她一直渴望自己能成为演员,在好莱坞出人头地。她在一场舞蹈比赛中夺魁,崭露头角,并由此进入演艺圈。

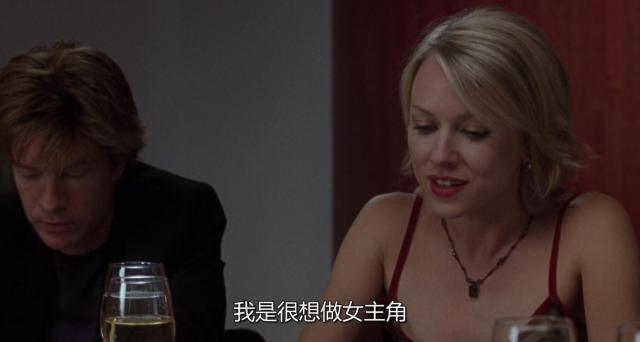

姨父姨妈去世后,戴安只身来到好莱坞。像很多其他来好莱坞寻梦的女孩子一样,她暂时租住在一间简陋的房子里,频繁参加试镜,等待着有朝一日被哪位导演选中,演出佳作,一举成名。

不久,一部叫《西尔维亚北方故事》(Silvia North Story)的电影征选女主角,戴安去参加了试镜,但落选了。一位叫卡米拉(Camilla)的女孩凭借她在试镜时近乎完美的表演征服了制作方,得到了那个角色,并一举成名。戴安和卡米拉相识并成了好朋友。在卡米拉的帮助下,戴安在她主演的一些影片中出演小角色。

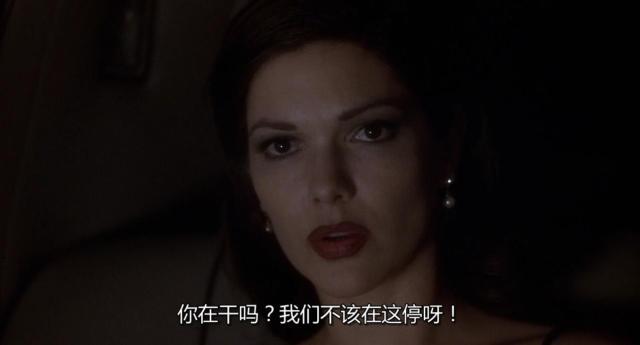

卡米拉名声日隆,成为电影公司的宠儿,而戴安与卡米拉则成了同性恋伙伴。卡米拉为了掩人耳目,常常戴着金色假发来戴安家与戴安幽会。卡米拉似乎并不太把她们的关系放在心上,但是戴安却将卡米拉视为自己的爱人。

后来有一部大制作电影征选女主角。在片场,导演亚当(Adam)与卡米拉一见钟情,卡米拉顺理成章的成为女主角,也成了亚当的女友。

戴安也还是在这部影片中扮演一个小角色,深爱着卡米拉的她无法接受卡米拉移情别恋,有一次,在片场目睹卡米拉与亚当打情骂俏之后,戴安与卡米拉大吵了一架。

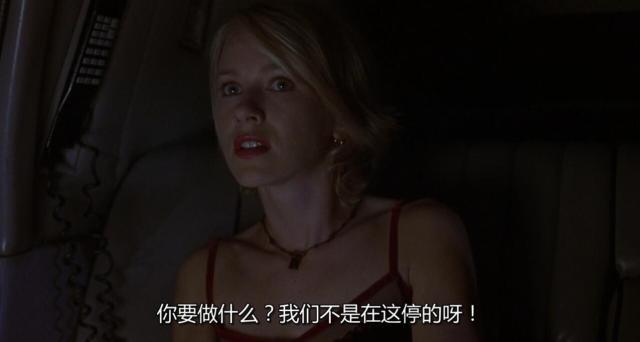

失魂落魄的戴安在家里边哭边自慰。这时电话铃响了,是卡米拉打来的。卡米拉派车接戴安到好莱坞权贵聚居的穆赫兰道。车突然在穆赫兰道上停了,戴安有点儿害怕,她问司机:“你要做什么?我们不该在这停的呀!”司机回头说:“给你一个惊喜。”

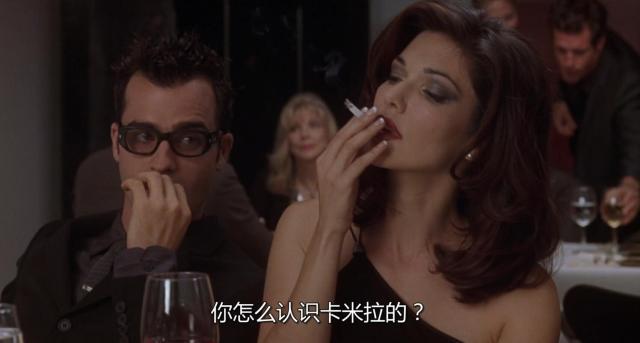

这时卡米拉出现在车旁,她带戴安穿过一条山路来到一座豪宅。原来这儿是亚当的家。亚当正在举办派对,电影公司和剧组的很多人都在。戴安与亚当的母亲珂珂(Coco)寒暄了几句后,宴会开始。在派对上,戴安继续忍受着卡米拉与亚当打情骂俏。

这时,一位女演员走过来与卡米拉说了几句悄悄话,并当着戴安的面接吻。戴安感到绝望,她知道自己连卡米拉同性女友的地位也已经被人取代了。后来,当亚当说道“我和卡米拉就要(结婚)了”的时候,戴安终于无法忍受了。

由忌生恨,戴安走上了绝路。她在一家快餐厅雇佣了一个杀手,让他杀掉卡米拉。杀手给她一把蓝色钥匙,让她到时从一个流浪汉处拿能证明卡米拉已死的证物。

戴安来到流浪汉那里,流浪汉扔给她一个蓝色盒子,似乎正可用那把蓝色钥匙打开。里面是卡米拉的残骸吗?戴安的精神开始崩溃,她看到自己的姨父姨妈从盒子边上跑出来。她吓得跑回到家里,精疲力尽地倒在床上,作了一个噩梦(这个噩梦组成了影片前3/4的内容)。

醒来后,戴安凝视着茶几上那把蓝色钥匙。想起自己的所作所为,她彻底崩溃了,她又看见姨父姨妈凶神恶煞般追赶自己。她逃到床边,掏出手枪,饮弹自尽。

以上便是故事的现实部分,也是梦主戴安做这个梦的背景。

二重身

下面我们来解析梦境。

《穆赫兰道》之所以显得复杂晦涩,是因为很多梦中人物的名字、身份以及经历都与现实完全不同。梦境中A的性格和经历现实中可能属于B。换句话说,影片中绝大多数角色都有两重身份(林奇非常迷恋“二重身”这个概念)。因此在解析这个梦之前,我先把主要登场人物在梦中和现实中的身份做成了表格,供大家对照(你也可以在读完后面的解析后回头再看这张表)——

人物 | 现实中的身份 | 梦境中的身份 |

戴安(Diane)/贝蒂(Betty) | 戴安:梦主;卡米拉的同性情人,好莱坞落魄小演员 | 贝蒂:现实中戴安的化身,是理想中的、完美化的戴安,融合了现实中卡米拉的经历和身份。 |

卡米拉(Camilla)/丽塔(Rita) | 卡米拉:好莱坞新晋女星,戴安的同性情人,导演亚当女友 | 丽塔:失忆美女 |

戴安的姨父母/机场陌生人 | 戴安的姨父母(已去世) | 贝蒂在飞机上遇到的陌生人,而梦中贝蒂的姨妈(留给她房子的那个人)是戴安理想化的姨妈。 |

珂珂 | 亚当的母亲 | 贝蒂的房东 |

与卡米拉接吻的金发女子 | 可能是剧组中的女演员之一 | 梦中的名字叫卡米拉!是电影公司背后的黑势力强迫亚当选择的女主角。 |

吐咖啡的黑社会男子 | 在亚当的派对上露过一面,可能是剧组成员或电影公司人员。 | 电影公司幕后黑势力成员,曾威胁亚当选他们推荐的那个卡米拉为女主角。 |

白胡子老头 | 寂静剧场的表演者之一 | 亚当落难时所住旅馆的老板 |

牛仔 | 曾在派对上出现,可能是个演员。 | 电影公司幕后势力的打手,曾威胁亚当。 |

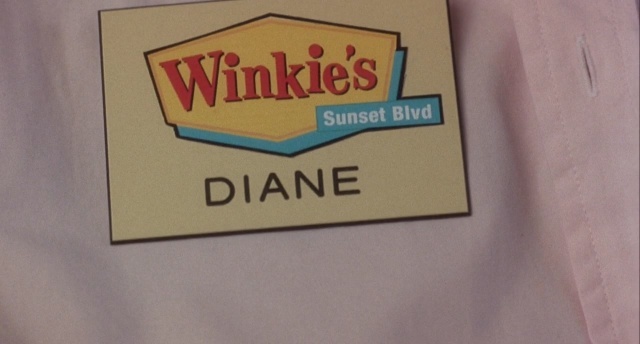

女侍者 | 快餐厅女侍者,名字叫贝蒂(这是梦中戴安名字的来源)。 | 快餐厅女侍者,名字叫戴安(梦里侍者的名字成了丽塔追查自己身份的线索)。 |

“路人甲”/快餐厅顾客 | 快餐厅的顾客,戴安在快餐厅与杀手交易时与他有过一面之缘。 | 在快餐厅中因梦见那个流浪汉而在快餐厅寻求心理医生的帮助。 |

流浪汉/墙后的魔鬼 | 帮杀手将蓝色盒子交给戴安的人 | 墙后的魔鬼 |

以上就是影片中主要人物在现实与梦境中的“二重身”。下面,我将按照影片情节的展开顺序来试着解读片中的这个噩梦。

序幕

影片的开场画面是几对舞伴在虚拟蓝幕前跳舞,他们的影像被复制成了很多份。这时戴安的影像出现了,脸上洋溢着兴奋的神情。下一个影像中,戴安和她姨父姨妈依偎着出现。

这一段场景交待了戴安的身世: 1.她由姨父姨妈抚养;2.她在一次舞蹈比赛中夺魁,并从此进入演艺圈(这段经历是后来戴安自己在亚当的派对上透露的)。

第二个镜头是戴安的第一视角镜头,伴随着她沉重的喘息声。这一幕其实是她刚从流浪汉处逃回家里。她的眼前摇晃着出现床、被单、枕头。然后镜头淡出,戴安开始进入梦境。

梦境从第三个镜头开始(为了兼顾论述逻辑,以下提到的镜头顺序与影片略有出入)——

梦境第一幕:车祸

镜头淡入,是“Mulholland DR.”(穆赫兰道)的路牌(这个影像在现实中其实是戴安坐车去亚当家的派对途中看到的,不过在梦中,坐在车里的换成了卡米拉)。

车突然停了,卡米拉问了与现实中戴安一样的问题:“你要做什么?我们不该在这停的呀!”司机掏出手枪对着她,命令她下车。

这时迎面开来一辆载满飚车族的跑车,与卡米拉的车相撞。所有人都遇难了,除了卡米拉。她踉跄着下山,躲在了一个女主人即将外出的公寓里(贝蒂姨妈的公寓)。两位警探在车祸现场开始调查。

在得知车祸发生的消息后,本来打算杀害卡米拉的电影公司幕后黑势力互通电话并确认卡米拉不见了。而最后一个响起铃声的,是现实中戴安家里的电话。

分析1

戴安入睡前最强烈的情绪和愿望是什么?大概是后悔和愧疚。她希望卡米拉还没有死,所以在梦中首先出现了卡米拉躲过一劫的情景。

但还有一个心魔在作怪,戴安害怕承认自己请了杀手杀害了卡米拉。她希望杀卡米拉的不是自己。因此在梦中,要杀卡米拉的不是自己,而是被替换成了电影公司的幕后黑势力。

这一意识一直在梦中延续着,并以此发展出梦境的一条主线情节——亚当导演的影片选角风波。

分析2

现实中,卡米拉失踪后,电影公司和警方一直在追查她的下落,并把矛头指向了戴安。这点可以从戴安后来和她朋友的对话中看出来——那两个警探一直在找她问话。想必电影公司也一直在打电话联络她。因此警探和电影公司人员的意象也出现在了这段梦境里。

梦境第二幕:机场

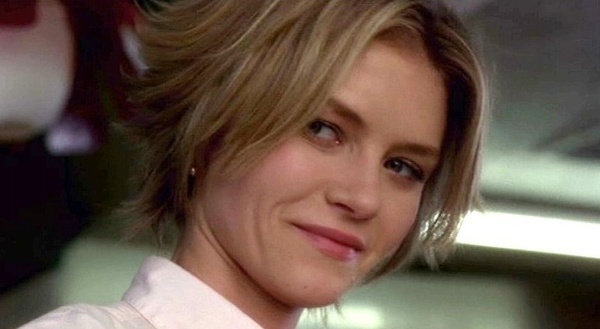

贝蒂从加拿大安大略省来到好莱坞,她和飞机上认识的一对老夫妇在机场道别。老夫妇(特别是老妇人)对贝蒂表示衷心的祝福。随后贝蒂坐出租车前往她姨妈留给她的公寓。

分析1

在梦里,戴安把自己的名字换成了贝蒂,这个名字是来自戴安在快餐厅瞥见的女侍者的名字(梦中出现的元素往往是来自做梦前一天的所见所闻)。

梦中的贝蒂外表亮丽、乐观、自信,这与现实中戴安颓废、潦倒、自卑的真实形象大相径庭。梦中的贝蒂其实是现实中的戴安内心深处希望自己成为的、理想化的形象。戴恩渴望从现实中逃避,于是索性在梦中连自己的名字都换了,“如果我是贝蒂,一切重新开始,那该多好啊!”

分析2

老夫妇在现实中的身份其实是戴安的姨父姨妈。但在梦里,姨父姨妈被篡改了陌生人。原因是,戴安在梦里试图减轻自己的愧疚感——如果对自己满怀希望的只是陌生人,那么歉疚也就不是大到无法承受了。不敢面对对自己有养育之恩并怀抱殷切希望的姨父姨妈,是戴安最后自杀的重要原因。

这一段的最后一个镜头是老夫妇坐在车里,他们脸上洋溢着那种典型的对子女满怀希望的幸福笑容,但这个场面的背景音乐却异常诡异,这正是戴安心中愧对姨父姨妈的情绪写照。

梦境第三幕:魔鬼

快餐厅中,两个男子在谈话,其中一个是戴安与杀手交易时曾经偶遇过的男子(暂且称他为“路人甲”),另一个人好像是个心理医生。路人甲说他在餐厅后面看到魔鬼。他们走出店外,墙后果然出现了魔鬼——现实中那个把蓝盒子交给戴安的流浪汉。

分析

现实中的流浪汉是替杀手将蓝色盒子交给戴安的人,是戴安罪行的见证者。戴安内心深处非常惧怕见到这个人。所以在梦中,戴安把自己替换成了一个不知道自己罪行的路人甲。把自己装在路人甲的外壳里,来间接宣泄自己对流浪汉的恐惧(也就是《梦的解析》里提出的仿同作用)。

梦境第四幕:倒霉的导演

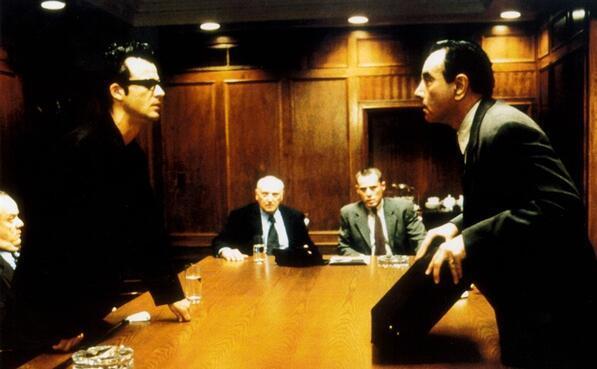

导演亚当为他的一部大制作影片找女主角,然而控制了制片公司的黑势力派人送来一个金发女子卡米拉的照片,逼迫亚当选她为女主角。

亚当愤然离去,回家后又发现老婆和清洁工在鬼混,一气之下毁了妻子的珠宝,却被妻子的情人痛打一顿后赶出家门。

分析1

亚当是卡米拉离开戴安的罪魁祸首之一。因此戴安在梦中狠狠地报复了亚当:他被公司胁迫又被戴绿帽。

亚当在现实中的确离婚了,他在派对上提到:他得到泳池,前妻得到泳池清洁工。但以亚当的性格应该不会对别人提起自己被老婆和清洁工修理的不光彩经历,因此亚当被打的情节应该是由戴安虚构的。

分析2

至于非常关键的“选角风波”的意义以及卡米拉为什么被换成了一个金发女子,待这整段情节完整呈现后再分析。

梦境第五幕:蹩脚杀手

杀手出场:他杀了一个长发男子,又不小心打中了女秘书,好不容易杀了女秘书,又被清洁工发现,杀了清洁工,又不小心打中了吸尘器,弄得警铃大作。

分析

戴安知道现实中卡米拉已经被杀手杀死了——这会被人发现么?这个强烈的疑虑和恐惧在梦中表现为杀手杀人后欲盖弥彰又屡屡失手,越想掩盖杀人事实就越弄巧成拙。

梦境第六幕:房东太太

贝蒂来到了姨妈留给她的公寓,房东珂珂来欢迎她,公寓豪华舒适,贝蒂非常满意。

分析1

戴安的姨妈以前是好莱坞演员,后来去了加拿大,这是戴安在亚当的派对上透露的。而在梦中,她虚构了一个理想化的姨妈——在好莱坞有人际关系(在后面的梦里,贝蒂参加试镜时的负责人是姨妈的朋友),还留了相当不错的住处给她。这与现实构成了鲜明的反差:在现实中,戴安其实非常孤独无助,她只身来到好莱坞,也只租得起简陋的房间。

分析2

房东珂珂的形象来自现实中亚当的母亲。在派对上,戴安曾与珂珂有过简单的对话。珂珂对戴安的际遇颇有一点同情。当亚当说“我和卡米拉就要(结婚)”时,珂珂露出了一丝不屑的神情。珂珂流露出的这份同情和理解,使得戴安在梦里把珂珂转变成了对自己颇为热情的房东太太。

梦境第七幕:丽塔

贝蒂发现了躲在公寓里的卡米拉。卡米拉在车祸中失忆了,忘了自己的名字和身份,她以公寓海报上好莱坞影星丽塔·海华斯的名字丽塔来称呼自己。贝蒂听完丽塔的遭遇后,决定帮她找出真相。她们在丽塔的手提包里找到大量现金和一把蓝色钥匙。

分析1

卡米拉在现实与梦中的气质大相径庭。现实中的卡米拉冷艳、高傲,梦中的她(丽塔)无助、忧郁,而这正好符合现实中戴安的气质。戴安很渴望自己成为强势的一方,庇护弱小的丽塔。

戴安最强烈的愿望是让卡米拉永远留在自己身边。因此在梦境中,卡米拉失忆,只能依附于贝蒂。两人在现实与梦境中的性格、依附关系乃至命运都正好对调了。

分析2

钱的意向来自于戴安付给杀手的佣金。现实中戴安只用了一叠纸币雇佣杀手,而在梦中丽塔手提包中的钱远远多于这些。也许戴安潜意识里有一个很隐蔽的愿望就是希望即使卡米拉已死,也不要死于自己雇用的廉价杀手,而应死得更“值钱”一点。

分析3

这把蓝色钥匙就是现实中用来打开装有证明卡米拉已死之物的蓝色盒子的钥匙。这是戴安心中最大的焦虑的投射。

梦境第八幕: 旅馆

导演亚当住进廉价旅馆。旅馆老板告诉他,他的银行账号已被封。而后亚当又被一名神秘牛仔要挟,牛仔很明显是电影公司幕后黑势力的打手。

分析

“选角风波”的延续。

梦境第九幕:试镜

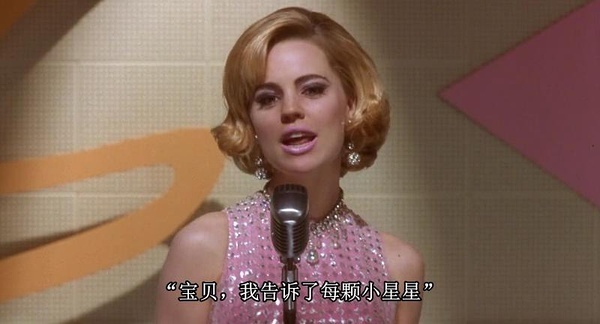

贝蒂要去试镜,她先在家里与丽塔对台词。第二天试镜时,她以完美的演出征服了所有人。

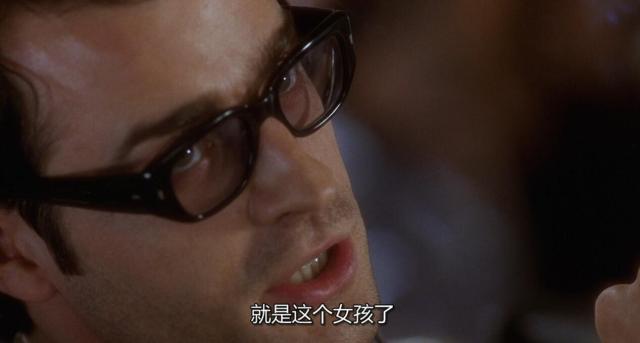

她被带到片场,准备见导演亚当。此时,那个被电影公司黑势力推荐的金发女子卡米拉也正在试镜。亚当很不情愿地妥协了,他说:“这就是我要找的女孩。”

但他却注意到了身后的贝蒂,两人似乎一见钟情。但是贝蒂却以要帮丽塔为由,莫名其妙地逃离片场。

分析1

这是很关键的一段梦境。前面已经说过,在梦中,戴安与卡米拉的身份和经历是互换的。梦中的贝蒂除了是戴安的理想形象外,她身上也有很多现实中卡米拉的气质和经历。

而这段梦境在现实中是发生过的,只不过成功试镜的不是戴安,而是卡米拉。这里,贝蒂的身份更多的成了现实中卡米拉的化身(戴安把自己仿同成了卡米拉,她当然希望自己像卡米拉那样成功试镜,飞黄腾达)。

在现实中,其实是卡米拉在片场与亚当一见钟情。亚当那句“这就是我要找的女孩”的确是对现实中的卡米拉说的。但戴安多么希望这一幕没有发生过,她多么希望亚当当初选的不是卡米拉而是其他的女演员,这样卡米拉就会一直留在她身边了。

因此戴安在梦中虚构了一个亚当在黑势力操纵下选了其他女演员的“选角风波”。这是 “亚当在试镜时要是没选卡米拉就好了”这个愿望经过伪装后的满足。这也是梦中的卡米拉被换成一个与戴安素不相识的金发女子的原因。

而后,当亚当与贝蒂一见钟情的场面出现后,戴安其实明白在现实中这就是卡米拉和自己分道扬镳的开始。她的潜意识拒绝两人继续发展下去,于是贝蒂就这样莫名其妙地离开了片场。

分析2

其实在现实中有过两次选角。第一次是导演鲍勃·布洛克(Bob Broker)(即梦中替贝蒂试镜的那个导演)的《西尔维亚北方故事》(Silvia North Story)。卡米拉和戴安都去参加试镜,她俩也是那时认识的。卡米拉得到了那个角色,并由此走上成名之路。后一次是亚当的影片的试镜。梦有凝缩的效果——把现实中的不同素材压缩在一起使用。在这里,戴安把现实中的两段试镜凝缩在了一起。

梦境第十幕:女尸

丽塔看见快餐厅女侍者的名牌上写着“戴安”,她想起了自己的真名可能叫戴安。

于是贝蒂和丽塔一起找到了戴安所住的公寓,发现一具女尸已经腐烂在床上。

分析

戴安最深的恐惧终于出现在梦中了。那所公寓的确就是现实中戴安所住的公寓,而那具腐尸——黑色的睡衣,一头披肩黑色卷发——那就是现实中的卡米拉的样子。这其实是戴安想象出来的卡米拉死亡的场景。而在梦里,她的死与戴安这个名字联系在一起。

“卡米拉已经被戴安杀死了!” 戴安的这个意识投射成了这段梦境。

梦境第十一幕:金发女子

快到戴安公寓时,她们看见几个像是保镖的男子。其中有一个还接走了一名金发女子。因为莫名其妙的恐惧,她们躲开了这些人。

分析

现实中,卡米拉已经是个略有名气的小明星。因此,她来戴安家时,为掩人耳目总是戴金色假发,并有保镖接送。这是保镖和金发女子意象的来源。

梦境第十二幕:金发丽塔

贝蒂和丽塔逃回家中,丽塔深感自己也会遭到死亡的厄运。贝蒂帮她换上金色假发。贝蒂邀丽塔同床共寝,两人做爱并相互表达了爱意。

分析1

丽塔终于戴上了金色假发,这应该是现实中卡米拉每次出现在戴安家里时的形象。只有卡米拉戴上金发时,她才是完全属于戴安的。

分析2

“让卡米拉回到自己身边”的愿望终于在梦里实现了。但是戴安的潜意识里还是明白卡米拉已经不在了,所以这一段情节的配乐有那么点儿生离死别的味道。

梦境第十三幕:寂静剧场

丽塔在梦中不断用西班牙语叫着“寂静”一词。贝蒂叫醒了她。她们来到一处叫“寂静”的剧场观看表演。表演的主题是“你所看到、听到的都是假象,是幻影”。贝蒂在台下不停啜泣甚至出现剧烈颤抖。丽塔忽然在自己的包里发现了那只蓝色的盒子。

分析

这个噩梦快要结束了。寂静剧场应该是戴安和卡米拉在现实中去过的地方,这可以从“寂静”剧场的一个演员“白胡子老头”推测出来。在前面的梦境里,他是亚当落难时住的旅馆的老板。“寂静”剧场的演员应该才是他的真实身份。

剧场演出的主题是揭露幻象,这恰好对应着“梦境是虚幻的,残酷的现实即将来临”。意识到这点的贝蒂(梦主戴安)因此才不停地抽搐。同时,代表着现实中戴安罪行的蓝盒子也出现了,一切变得越来越“真实”。

寂静剧场由于它演出主题的特殊性出现在了这个梦临近结尾之处,成了梦境与现实的过度场景。

梦境第十四幕:蓝盒子

回到家后,丽塔拿出蓝色钥匙,这时贝蒂消失不见了,丽塔一个人打开了蓝色盒子。镜头进入盒子,进入一片黑暗中。

分析

梦已经接近尾声了。贝蒂不见了,这时的丽塔几乎已完全是戴安的化身,世界仿佛只剩下丽塔(其实是戴安自己)一人,无助、惶恐地承担自己犯下的罪过(蓝盒子)。

梦境第十五幕:尾声

贝蒂的姨妈环视自己的公寓,然后离开。镜头突然转到了戴安的公寓,睡在床上的是梦中戴安公寓里那具死尸完好时的模样。牛仔推开门说:“美女,该起床了!”

镜头转回到床上,尸体已经腐烂。噩梦结束。

下一个镜头,戴安以与尸体相同的睡姿躺在床上。与她换房的朋友来取东西,她的敲门声把戴安吵醒了。

分析

此时戴安已处于半梦半醒的状态。“美女,该起床了”是以前经常有人对戴安说的话吗?是牛仔吗?牛仔在现实中只在亚当的派对上出现过一次,而且没露过正脸。如果是牛仔说的话,那难道牛仔是戴安的情人?更合理的推测也许是:这句话以前是戴安和卡米拉经常相互说的,布置过在梦中,说话者的影像被替换成了牛仔(牛仔实在是一个很难解的角色)。

以上便是我对“穆赫兰道”这个噩梦的解读。

扩展与补充

- 关于弗洛伊德

2001年,大卫·林奇的《穆赫兰道》因为受到影评人的热捧而开始在国内流传。我的这篇“《穆赫兰道》剧情全解析”先在网易娱乐论坛贴出,后来传遍网络。我与心理学以及影评的缘分都是起源于此。

写这篇影评时我还是个化学专业的本科生,没想到本科毕业之后真的转行研习心理学。入行以后,逐渐体会到以前自己对心理学的误解有多深。比如这篇影评里提到的那些解梦思路在当今的科学心理学领域内早已是非常边缘的非主流。弗洛伊德的那些观点看似深刻,却并不是用科学方法得出来的,动真格去检验的话,没有几个站得住脚。 - 艺术家都爱弗洛伊德,大卫·林奇是最好的例子,他几乎完全照着《梦的解析》来架设《穆赫兰道》的剧情。不过在一个今天的心理学人眼中,弗洛伊德虽然仍称得上是一位伟大的思想者,却并不是一位合格的科学家。

收录

本文已收入《24帧心理密码:电影中的心理学》。 版本历史

本文历经数次修改,本页面呈现的是收录在《24帧心理密码》中的版本。其他版本:

- 知乎问答版:https://www.zhihu.com/question/19820247/answer/30243673

- 知乎专栏版:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20701721

- 豆瓣影评版:https://movie.douban.com/review/4535612/

- 时光网版:被网管删除,原因不明。

- 南方都市报版:本文初版曾在《南方都市报》刊登,当事编辑只是知会了我一声,我至今未见过那期报纸。

- 网易论坛版(初版):已随论坛烟消云散……