科幻可能离现实最远,却离真相最近。

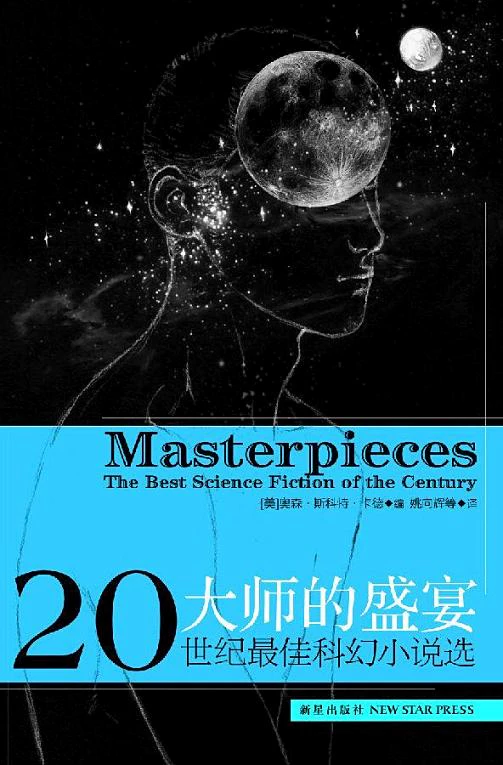

今天继续跟大家聊这本《大师的盛宴:二十世纪最佳科幻小说选》。

这次我们来说这本小说集带给我的两个惊喜:

第一个惊喜是我在这本书精选的二十几篇小说里看到了一堆优秀科幻电影的原著和灵感来源。

而第二个惊喜,是它让我充分领略到了科幻小说里那些超现实的设定所展现出来的魅力,书里有几部作品完全做到了靠一个简单的「设定」就一笔入魂、直击心灵。

我们先来看这本书里都有哪些科幻电影的原型。

《阿凡达》

首先就是地球人都看过的《阿凡达》。

你是不是从来没听说过《阿凡达》还有个原著?

没错,电影里从片头到片尾都没有任何一条字幕说它是改编的,编剧那一栏里只署了导演詹姆斯·卡梅隆一个人的名字。

我觉得这是人家这种大神级别的导演爱面子,不好意思承认自己其实是到处借鉴。

《阿凡达》这个故事最核心的那个创意其实是抄的:

故事里的主人公灵魂出窍,附着在另一个身体上,久而久之就开始迷茫,觉得那个被操纵的躯体才是真正的自己。

《叫我乔》

这个点子基本上就是从《大师的盛宴》收录的第一篇小说波尔•安德森的《叫我乔》里搬过来的。

小说的内容是:

人类试图开发木星,但木星环境太恶劣,没法直接生存,于是就开发出了一个类似「阿凡达」这样的技术,创造了一种不但能适应木星环境,而且可以被人类精神操纵的人造物种。

而小说的主人公就是因为经常操纵其中一个人造生物而陷入迷茫,渐渐分不清哪一个身体是真正的自己。

像极了《阿凡达》吧?

最过分的一点是,书里的这位主人公跟《阿凡达》的男主角一样,是下肢瘫痪、坐轮椅的——简直就是像素级拷贝。

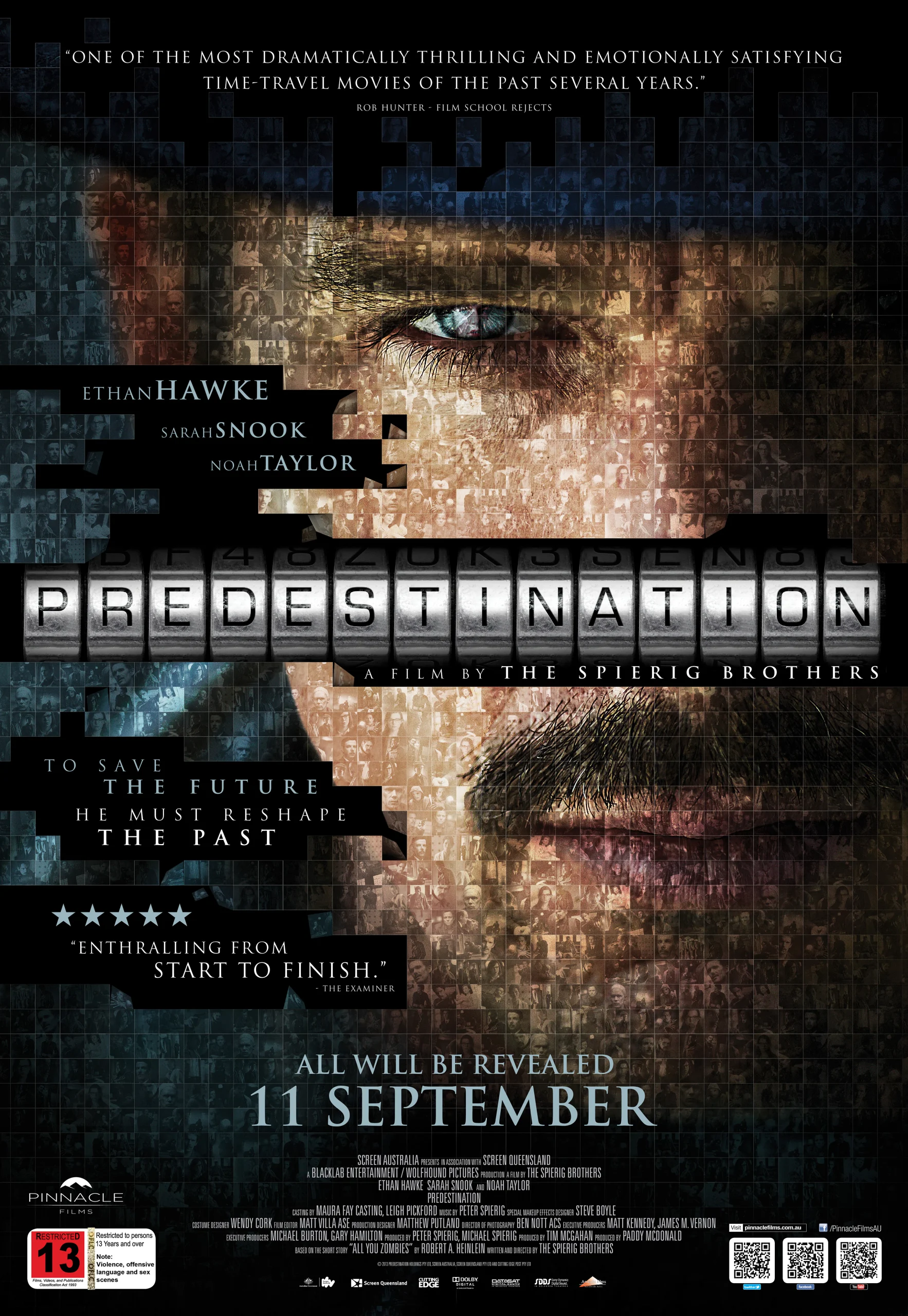

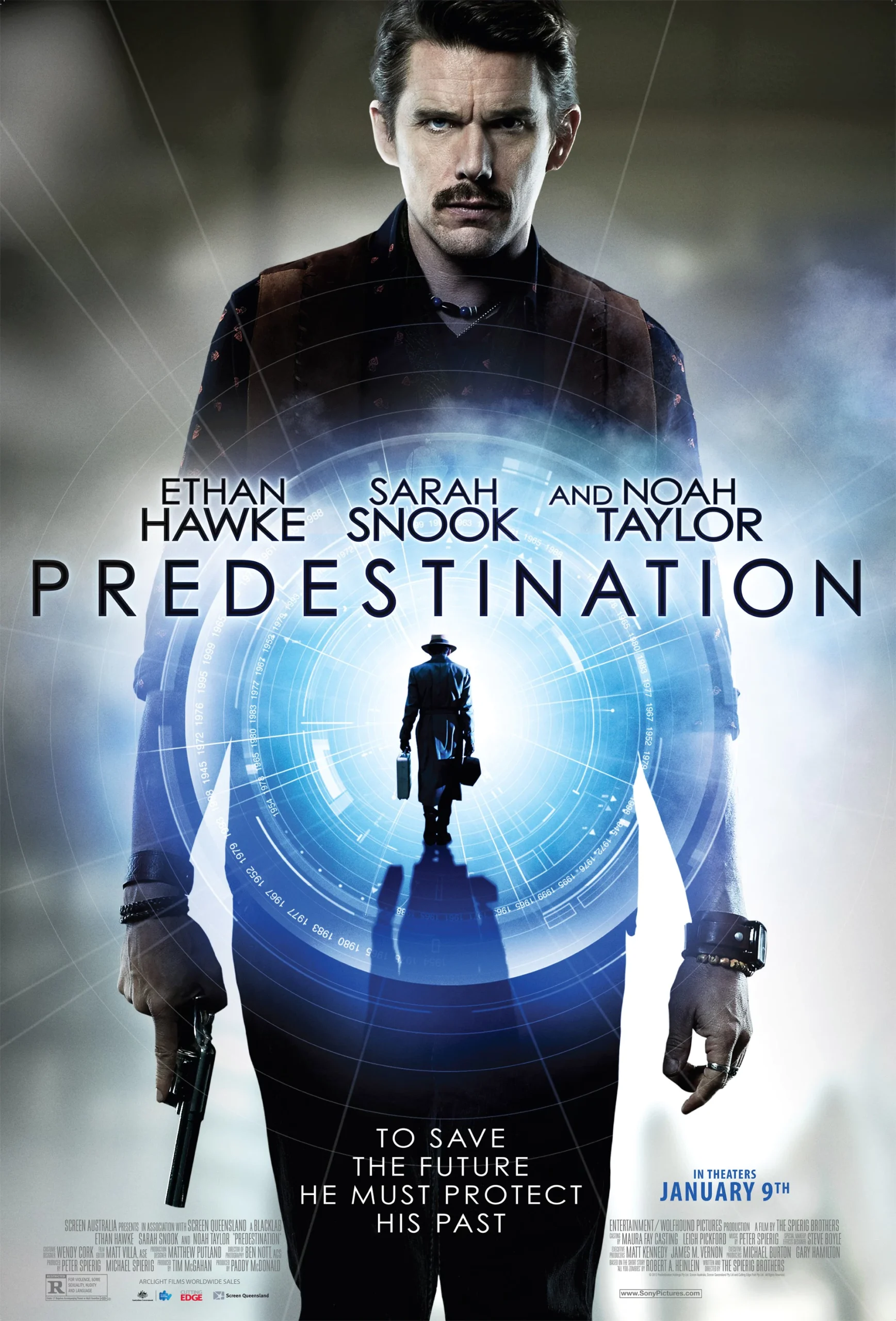

《前目的地》

再来看第二个例子,是一部本来挺小众的科幻片,叫《前目的地》,15年上映的时候倒是在国内引起过不小的关注。

它说的是一个非常离奇的穿越故事:

一个双性人特工,回到过去,爱上了过去那个变成女性的自己,然后生下了一个孩子,那个孩子长大了之后就是他自己。

是不是一个很诡异的宿命循环?

《你们这些还魂尸》

这个片子改编自黄金时期三巨头之一罗伯特·海因莱因(Robert A. Heinlein)的《你们这些还魂尸》。

这篇小说就收在这本《大师的盛宴》里。我觉得原著要远远超越电影。

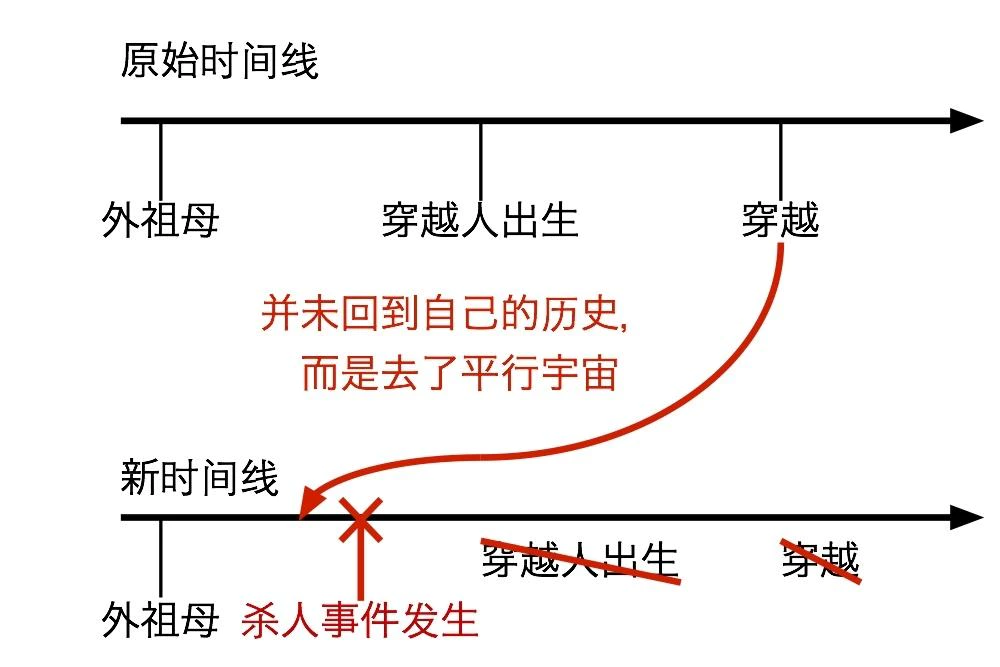

外祖母悖论

原著比电影好在哪里呢?

电影因为要考虑片长、考虑故事的丰满程度,所以不得不添加大量的细节。但是这种穿越题材细节一多,有些地方就没法自圆其说。

比如说,你穿越回昨天——

本来呢,你记得早上起来穿拖鞋的时候是先穿左脚,再穿右脚。但这一次你偏要先穿右脚。

那么历史是不是就已经被改写啦?那从原来的历史里来的这个你到底还存不存在呢?

「宿命」与「宿命感」

为了解决这个悖论,很多这种穿越题材里就有个设定,说过去是一种宿命,你是改变不了的。

但这种设定一拍成电影就太难自圆其说啦。

细节太多嘛,经不起多想——如果我就是偏要先穿右脚呢?这算是打破宿命吗?

但是,小说就不一样。《你们这些还魂尸》的篇幅极短,作者的笔触极其节制。在那个「自己与自己恋爱生下自己」的核心意向之外,几乎是完全的留白。

你无法得知这个故事的前因后果,你感受到的只有主角视角下的那股弥漫在每一个思绪里的无力感。

而无力感,就是一种宿命感。

小说里都完全不用提「宿命」这两个字,就让你相信宿命是无法违背的。这种感受是影像很难传达到位的。

超前的大师们

除了前面这两个例子之外,我在《大师的盛宴》里还看到了威尔史密斯的《机械公敌》、贾老板Justin Timberlake主演的《时间规划局》,还有我自己非常喜欢的一部科幻片《移魂都市》的原著和灵感来源。这里就不展开细说了。

你会在这本书里看到,过去这一二十年里不少让人印象深刻的科幻电影创意,其实早在好几十年前就已经被这些科幻大师们玩得风生水起了。

设定之美

我们接着来说第二个惊喜:这本书里的一些作品如何让我感受科幻小说的「设定之美」。

科幻小说其实被很多人看不起。他们说,你们这些科幻小说叫卖的不就只是一个天马行空的「设定」、一个脑洞而已吗?

他们批评很多科幻小说里空有这么个设定,人物却非常扁平。而严肃文学的一个标签就是丰满立体的人物形象。人物写不好,自然就上不了台面。

这点我完全不同意。

现实背景噪音

只有一个「设定」又怎样呢?

科幻小说有一个自带的属性,就是它天然地可以离现实非常遥远。

这有什么好处呢?

好处是,当你想展现一个主题时,如果把它放在现实里,你就会发现里面有太多约定俗成的规则,而它们很多时候就成了一种阻碍。

现实变成了一种背景噪音,让你的主题没法以足够纯粹的面貌呈现。

但在科幻小说里,你完全可以为这个主题本身搭建一个新世界啊。

在这里,现实里的一切无关背景都被舍弃了,凸显的只有主题本身,一切都为它服务。

这种以最纯粹的、最本真的面目呈现出来的主题,往往就有佛教禅宗那种「直指人心,见性成佛」的震撼。

《那些离开奥梅拉斯的人》

《大师的盛宴》里收录的《那些离开奥梅拉斯的人》就让我感受到了这种震撼。

她的作者就是那位横跨很多个写作领域的女作家厄休拉·勒古恩。

她的这篇小说可以说是没头没尾没人物,标准的「只有一个设定而已」。

在这个故事的开头,勒古恩先向我们描绘了一个叫做奥梅拉斯的城市。

这个城市是一个完美的乌托邦,城市里充满了各种狂欢、庆典,每一个人都沉浸在欢乐里,整个城市美好得像个童话。

但是紧接着,作者笔锋一转,她告诉我们,原来在这座城市里,有一个地下室,关着一个孩子,他坐在自己的屎尿里,屁股和大腿上生满了疮。

经常会有人过来打他,但不跟他说话。他一开始还会求救,到了后来就连话都不会说了。

这是怎么回事呢?城市里那些欢乐的人们知道这个孩子的存在吗?

他们是知道的。

书里接着是这样写的:

所有人都清楚一点:他们的幸福,他们城市的华美,他们友情的温馨,他们子女的健康,他们学者的智慧,他们工匠的技艺,甚至于他们庄稼的好收成,和宜人的气候——全都仰赖于那孩子令人生厌的悲惨境遇。

奥梅拉斯的孩子们一旦到了懂事的年纪就会被告知这件事。因此,来看这孩子的大多是年轻人,虽然有时也会有成年人来,或者是再来看这个孩子。

不管之前对这些年轻人解释得多么详尽,他们看到他的时候也还是会觉得震惊,恶心。

他们会感到厌恶,纵然他们以为自己早就已经超越这种感觉了。他们感到气恼,愤怒,无能为力,尽管理由就放在他们眼前。

他们会想要为这孩子做点什么,但他们不能:

如果这个孩子被从那个阴森可怕的地方解救出来带到阳光下,如果为这孩子擦洗身体,送上饭菜让他吃饱喝足,那自然是件好事。

但是如果这么做的话,奥梅拉斯所有的繁荣美好和欢愉就会在瞬间凋零萎谢,化为齑粉。

这是交换条件。

用奥梅拉斯所有人的美德和恩惠来交换一个小小的善举,以千万人的幸福来交换一个人的幸福——这无异于开门揖盗。

你一定已经明白了,这个故事想要展现的就是那个著名的道德难题:

如果必须通过杀一个人来救十个人,你杀还是不杀?

如果你觉得人命无价,那我就再加价,杀一个人,能救一千个人,你杀还是不杀?

如果是杀一个人,能救一万人呢?

如果一群人的幸福必须建立在少数人的苦难之上,那群享受幸福的人,他们的内心会面对什么?

如果把这样的一个主题放置在一个现实的背景里,表现方式其实也有很多。比如你可以写一个来自第一世界的养尊处优的年轻人遭遇被他们盘剥的第三世界的情形。

但我觉得这样的表现方式可能远远没有《那些离开奥梅拉斯的人》里那种看起来非常荒诞的、无理由的设定来得直接、纯粹。

这就是科幻小说里那些超现实设定的魅力所在:它们经常可以用这样一个简单的设定直指人心。

它们可能离现实最远,却离真相最近。

文|魏知超

图文编辑|王晓微

文中涉及的书籍、八卦:

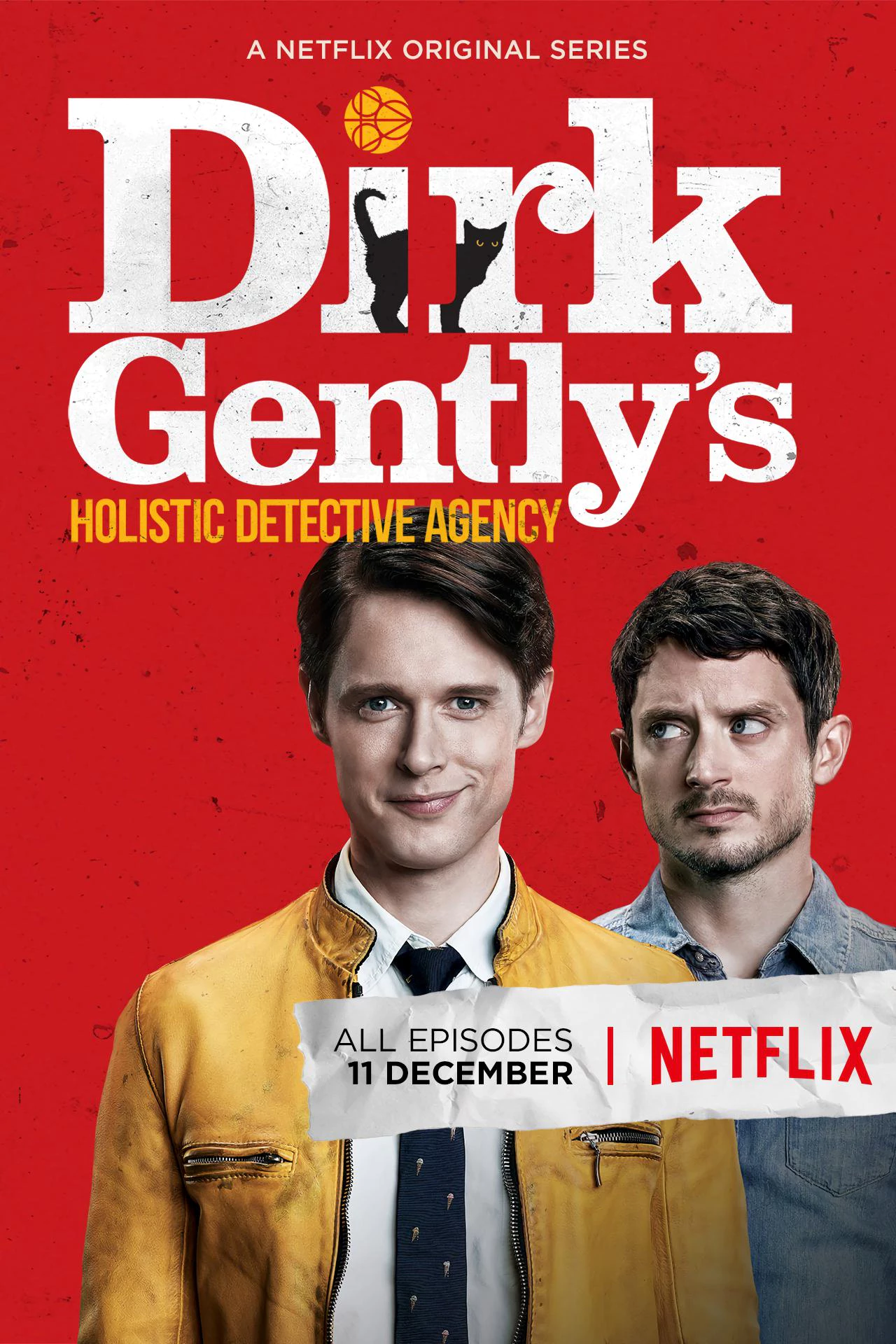

1. 2016第一神剧

既有丰富的细节、又不会让人感觉跟「宿命」矛盾的穿越佳作,首推我心目中的2016年第一神剧《全能侦探社》(Dirk Gently’s Holistic Detective Agency)。

(其实我去年一整年里也没看过几部剧。)

2. 架空

你可能会说,文中说的「设定」不就是「架空」吗?

我觉得「架空」有两个层面的意思:

「架」:真实之外的另一种现实;

「空」:简单、直接、纯粹。

本文关注的自然是后者。