在上一篇饭团里,我介绍了人类学家艾伦·菲斯克(Alan Fiske)的四种道德规范理论。

在这个模型里,人类有四种主要的道德规范体系:社群共享道德、权威序列道德、平等互惠道德、市场定价道德。

这里,我想从这个模型里推导出一个「万能戏精公式」。写文章、编段子,甚至写剧本的时候,说不定都用得上(当然,高明的编剧和作家们肯定早就有意无意地在用这个公式了)。

一个道德规范体系里,怎么能搞出一个「戏精公式」来呢?

逻辑是这样的:

人们在不同的互动场合里,一般都会心照不宣地套用上面四种道德规范中的其中一种来约束行为。

比如甲乙两人,生活里是朋友,他们出去下馆子时遵守的是“社群共享道德”,他们随意分享食物,用不着斤斤计较。

同时,他俩又是工作上的伙伴,两个人里甲是专家,那么他在工作时就可以向乙发号施令,这里遵守的是“权威序列道德”。

有一回,他俩拼车去另一个城市,那么他俩会各付一半的油钱,这里遵守的是“平等互惠道德”。

再有一回,乙打算卖掉自己的旧车,甲看上了,他俩按照市价成交,这里遵守的是“市场定价道德”。

***

在这些互动里,如果其中一个人在任何一个道德模型内部违反道德规范,比如乙只肯付1/3的油钱,甲打算以远低于市价强买乙的车,那么这些行为毫无疑问会被视为“不道德”,这时,对方的感受必定是不满、反感、愤怒。

但是,当一个人的反应发生了“错位”——把一个道德模型中的规范用在了原本受另外一个道德模型制约的行为时,那就会引起对方很不一样的心理反应。对方的反应程度可以从困惑、受窘和难堪,一直到震惊、反感和愤怒。

比如:

一个人用餐后心满意足地向餐馆店主表示感激,然后提出在将来的某个时候请店主到家里吃顿饭——这是在一个本该套用“市场定价”的场合使用“社群共享”规则;

又一天,此人应邀在朋友家吃饭时,突然掏出钱包说要付给朋友饭钱——这是在本该用“社群共享”的场合使用“市场定价”;

吃完饭之后,主人家要求正在电视机前放松自己的客人起来刷锅洗碗——这是在本该用“社群共享”的场合使用“平等互惠”。

——上面这几个例子,是在史蒂芬·平克的《人性中的善良天使》里读到的。这种因为道德规范的“跨界错位”引起的异样感,平克也不知道该用什么词来总结好。

我觉得,不妨把它叫做「戏精感」。

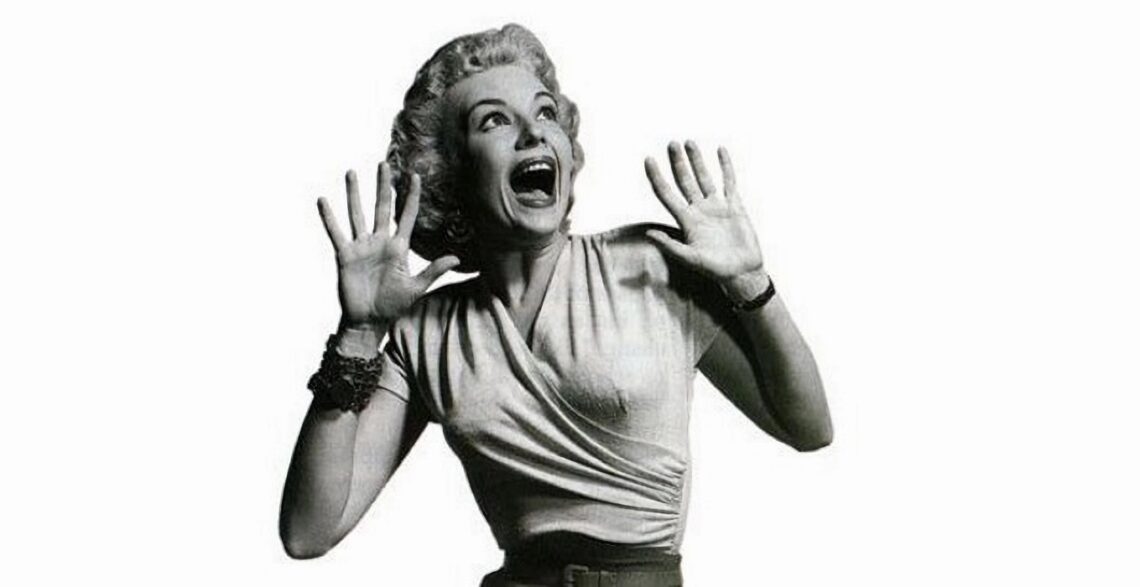

因为读到这几个例子的时候,分明就是看见一个个戏精在作妖。

于是我想到,在笑话、段子和戏剧里运用这种道德规范的跨界错位,其实很容易营造出“戏精驾到”的戏剧效果。

不过,使用这种方法时有一点要千万小心,在“ 社群共享道德”这个体系里,有一些规范是属于“神圣范畴”的,比如宗族的祖先,比如宗教的精神领袖和象征,比如国家主权等等。把其他道德体系用在这些“神圣范畴”的对象上时,很可能会触发对方的「禁忌反应」。

比如,当有人向你提出要买你的孩子时(这是“市场定价”突然闯入“社群共享”里准神圣化的“爱孩子”这一道德准则),你不会问对方出价多少,而是会直接被这个提议本身激怒。

***

所以,我们的「万能戏精公式」如下:

错位地使用道德规范很容易引发「戏精感」,但不要轻易触碰观众/读者的神圣资源。

参考文献:

斯蒂芬·平克. (2015). 人性中的善良天使. 中信出版社.

说明

- 这个“心理学新知小课”系列的文章是当年配合《魏知超:心理学新知课》相关内容而写的科普/杂谈小短文,在已关闭的平台“饭团”上发表,原文链接已不存在。