我时不时犯强迫症,看电影时经常不由自主地思考一些蛋疼得很的问题,比如说:星爷的《国产凌凌漆》和斯皮尔伯格的《辛德勒的名单》相比,到底哪一部更好看?

这样的困惑之所以蛋疼,是因为两部片子根本就不是同一类型,内容或手法上迥然不同的电影照理说根本就没法在同一个评价体系下进行比较。

但请原谅一个强迫症患者的偏执,我还是经常忍不住去想,如果能把天下电影都置于同一个评价体系之中,那该是多么让人身心舒适的景象啊。

身为一名心理学工作者,我想到,我们可以在观众的“观影感受”这个心理层面上去寻找这个通杀四方的评价体系。我希望这个依据“心理标准”的评价体系可以脱离具体的电影内容或手法,这样一来就可能将天下电影一网打尽。

那么我们看电影时的“心理标准”有哪些呢?

首先,被影片调动起的情绪似乎应纳入在内。但问题是,看电影时被唤起的情绪总是因电影内容而各异。看《国产凌凌漆》时的“欢乐”和看《辛德勒的名单》时的“感动”可以比较吗?如果抽离掉具体的情绪内容,而只留下情绪的强度,那似乎也是可以的。比如《国产凌凌漆》的“欢乐”指数是6,《辛德勒的名单》时的“感动”指数是7,那么《辛德勒的名单》胜。可问题是很多影片引起的感受是多元的,比如看完《大话西游》后是感动还是欢乐呢?都有。难道要对每种情绪打分然后加权?太麻烦,我不喜欢。

那么有没有一个情绪维度,是几乎所有电影都应该涉及的?对于我自己来说,这样的维度还真的有一个,那就是影片超越或偏离我的预判时引起的惊讶感。换句话说,不论是看什么类型的影片,我通常都很在意一部影片是否出乎我的意料。

于是,影片“是否在意料之外”,就是我的“心理标准”的第一个维度。

第二个应被纳入的维度涉及电影的内容。我很偏执地认为,一个逻辑上自洽的故事是任何影片的基础。即便是那些情节稀薄至极的艺术片,它们也应该具备一个完整的逻辑线索。比如有很多看起来像是导演嗑high了之后拍出来的、看似混乱不堪的影片,其实如果仔细体会,也能够发觉隐含于其中的内在逻辑。

因此,影片的故事“是否在情理之中”(是指影片内在的理,而不是现实世界的理),就是我的“心理标准”的第二个维度。同样,我认为这个标准也是普适于任何类型的影片的。

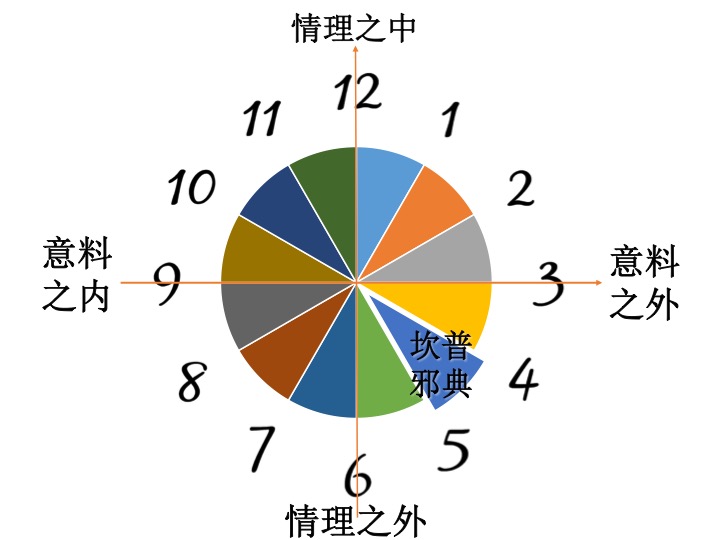

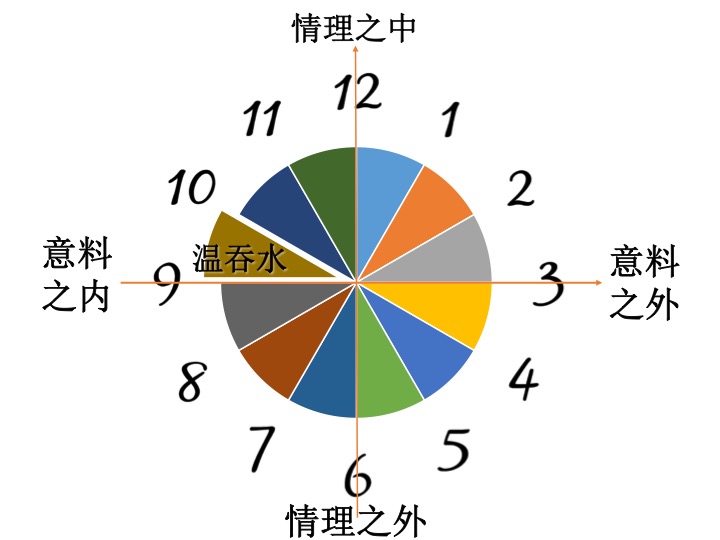

“是否出乎意料”和“是否在情理之中”,两个维度合起来构成了以下这样的坐标系:

上图中,越靠上表示影片内容越合理,越靠右表示影片越出乎意料。

坐标系构成了四个象限。我个人认为影片内在逻辑是否合理是所有电影的基本要求,所以所谓的“好电影”基本上处于上方两个象限,而下方两个象限里“坏电影”较多。当然,有例外。

我在坐标系上加了一个钟面,把每个象限一分为三,这样一来,这个坐标系中的影片就有了12种类型。我觉得这12种类型几乎就涵盖了我心目中的各种“好电影”和“坏电影”。暂且把这种评价体系命名为——“12小时”电影分类法。

以下分别说说这12种电影类型(这篇文章写于2015年,受限于不怎么好的记性,提到的例子很多是2015年前后看的影片或者是自己特别熟悉的作品。例子只是方便“拿来”,未必最恰当):

0:00-1:00 神展开之作

纵坐标上靠近最上方,而横坐标上在原点右侧,靠近原点。

这个类型的片子给人的观感是剧情发展既突破预期格局,而又在突破的基础上完全合乎情理。

开篇时你以为“只不过如此”,而剧情的发展让你发现“远不止如此”——也就是所谓的神展开。

这个类型的例子,在我脑中浮现出的恰好是两部美剧。虽然本答案说的是电影评价标准,不过在美剧随手超越电影的今天,先亮出两部美剧来当例子也不算不合题吧。它们分别是:

《迷失》(LOST)和《绝命毒师》(Breaking Bad)。

每次向人推荐《迷失》这部神剧时,我都很为难。鉴于不剧透的“道德”,跟还没看过片子的人提起剧情时当然只能说个开头。但是《迷失》的开篇是这样:一架客机坠毁在一个荒岛上,数十人幸存下来并展开自救。平凡无奇。听完这个开篇之后,你觉得剧情会如何发展呢?通常我得到的回应都是:“难道不就是‘荒岛求生’吗?好像有点无聊呢。”而实际上,片子后来的剧情几乎与荒岛求生毫无关系,而是在另一个惊人宏大的格局中发展。

同样地,光看《绝命毒师》的开头——一个得了癌症的窝囊中学化学老师为了给妻儿留下点遗产铤而走险开始制毒——也很难想象到后来老白与炸鸡男的对决可以惊心动魄到何种地步。

这两部神剧,都是“神展开”的典范。

1:00-2:00 神转折与神结尾之作

此类型在横、纵坐标上均衡地突出,也就是说,给人的观感是“既在意料之外,又在情理之中”,猜得中开头,却猜不着结局。剧情中往往有神转折或神结尾。而且虽然出乎意料,回头一想却发觉影片中早有各种伏笔与暗示,神转折与神结尾其实再合理不过。

就剧情结构而言,这可能是最难写的一种故事类型,因为通常来说这种类型的剧本要包含双重逻辑,一个显逻辑负责讲一个表面讲得通而且讲得精彩的故事,而且还得负责误导观众的预期,而另一个隐逻辑则要负责埋伏好各种伏笔、线索,直到真相揭开。这两重逻辑不但必须分别自洽而且得天衣无缝地交织在一起,这很考验编剧的智力。

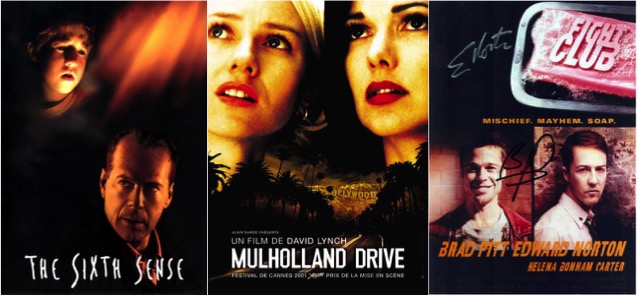

这个类型的例子有:《第六感》(The Sixth Sense)、《穆赫兰道》(Mulholland Drive)、《搏击俱乐部》(Fight Club)。

《第六感》:神结尾代名词,引发了2000年前后一大堆跟风之作,每一部跟风之作都摆出一副”结尾要是惊不死你我就吃X“的姿态,可是没有一部最后能哪怕稍微接近这部本尊的。

《穆赫兰道》:典型的双重逻辑,看完全片才发现影片前3/4每一个镜头几乎都是双重含义。

《搏击俱乐部》:“这大概就是所谓的急转直下的剧情吧。”——这可是影片里角色自己的台词。

2:00-3:00 Cult邪典

与上一类影片相比,这类影片也是神转折与神结尾,但观众的注意力主要不在转折是否合理,而在于它的“不走寻常路”和“语不惊人死不休”带来的趣味。

所谓的Cult邪典电影(cult film),通常就比较容易划入这个类型。因为它们给人的观感通常就是:”我擦!还能这么拍啊!?“

这个类型的代表人物当然是昆汀了,因为他的每一部电影基本上都是”我擦,还能这么拍啊”。

比如《无耻混蛋》(Inglourious Basterds)。一部以刺杀希特勒为主题的片子结局还能咋样?难道真把希特勒刺杀了不成?谁都知道希特勒不是被刺死的啊。呵呵呵,naive。

再比如《被解放的姜戈》(Django Unchained)。在经过影片前3/4的“风平浪静”之后,影片最后半小时忽然切换入狂欢模式。感觉导演前3/4嗑多了镇静剂,最后忽然改嗑了兴奋剂。

小结:以上是右上角象限,能落进这个象限的都是“好电影”。

3:00-4:00 拧巴之作

剧情上虽然有明显的瑕疵,但同时又有无法忽视且让人印象深刻的亮点,所以有点拧巴。

也正因为拧巴,所以这里也是“影评人撕逼重灾区”。有人点赞有人说烂,全看盯着的是亮点还是瑕疵。

例子有《星际穿越》。这片子的感情戏拍得实在是稀烂,马特达蒙那段插曲也属于没戏找戏拍,但男主角落入黑洞后的情节仅从剧情结构上来说(忽略科学上的合理性)又的确称得上是“神展开”。所以它是好还是烂呢?有点纠结。

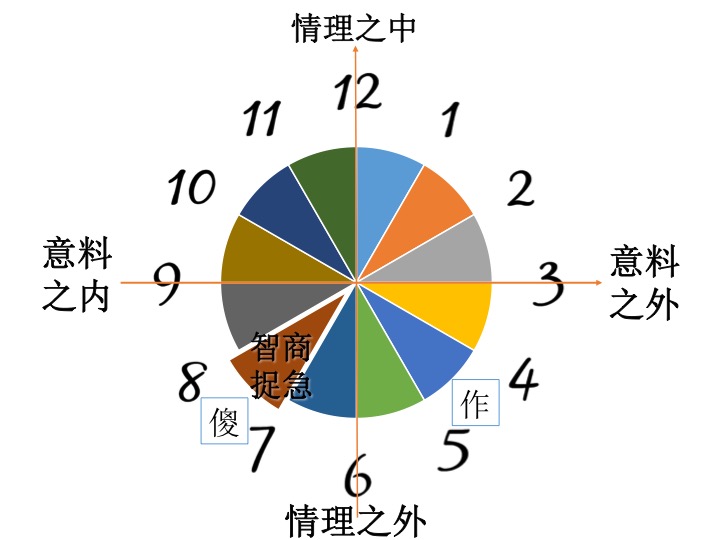

4:00-5:00 坎普邪典

这个区域里,情理之外与意料之外给人的观感同样强烈。这意味着:片子里没有一个镜头不拧巴,没有一段情节不弱智,没有一个桥段不糟心。

这个区域里的烂片烂出了风格,烂出了气魄,是烂片中的战斗机。

于是物极必反,烂到极致也就烂成了一种经典。

这种经典其实就是所谓的坎普(camp)。陈冠中的《坎普•垃圾•刻奇——给受了过多人文教育的人》里说:

坎普指的是欣赏那种不自知的人为造作行为或人为造作姿态的审美态度。

真正“坎普”的人为造作,必然是认真的、卖力的、雄心勃勃的,而且最好是华丽的、夸张的、戏剧化的、充满激情的、过度铺张的,甚至匪夷所思的,但却不知是在哪里总有点走样、略有闪失、未竟全功。

纯粹的“坎普”是天真的,它们并不知道自己是属于“坎普”,它们都是一本正经的。

不自觉的“坎普”才是“坎普”趣味的上品。

坎普的最典型例子是:

2015羊年春晚(其实是历年春晚)。不解释。

过去这些年来绝大部分“国产古装大片”都是坎普邪典。比如张艺谋的《英雄》、陈凯歌的《无极》和吴宇森的《赤壁》。

如果你不是一味地谩骂或嘲笑这些烂片,而是从中感受到乐趣,那你就是在欣赏坎普了。张艺谋本想一本正经地通过秦始皇之口呼唤和平,吴宇森本想把《赤壁》打造成名垂史册的华语史诗电影,陈凯歌甚至本想拿《无极》感动观众,结果它们却比周星驰电影还凶猛地带给全国人民巨大的欢乐。这正是坎普的真谛,造作者本身不知自己在娇柔造作,而观众却从娇柔造作中获得无穷乐趣。

5:00-6:00 偶有闪光点的烂片

这个区域中的是除了个别片段外没有什么可取之处的作品,也就是基本上各种不合理,但偶有闪光点的烂片。

例子有徐克版的《智取威虎山》。

徐克版《智取威虎山》的主线情节是完全立不起来的。杨子荣费尽千辛万苦当卧底,最后送出来的真正对大局有用的情报只有“从北面攻”这一句话而已。且不说这个情报明明从北面山头靠侦察就可以获得,关键是最后我军攻破威虎山时根本就没用上这条情报啊,直接从正面强攻就拿下了。卧底压根就没起什么作用,也不关“智取”什么事。估计是徐克也意识到这破剧情实在说不通,才弄出个栓子妈来让杨子荣的卧底工作勉强有了点事干。

可是,即便如此,作为徐克脑残粉,看到杨子荣进山寨对黑话那一段时还是心潮澎湃啊,徐克以往的武侠电影里那股江湖气场在这一场戏里惊鸿一瞥,成了全局失败中唯一的亮点。

小结:落入右下象限的基本上是有点拧巴的烂片,但拧巴到极致也就成了另类好电影。

6:00-7:00 “神经错乱”烂片

各种情节漏洞,各种故弄玄虚,各种莫名其妙,各种神经错乱,也没什么闪光点。

“导演和编剧脑子进水了吧?”指的就是这个区域里的片子。

例子有:《私人订制》。

以往冯小刚的片子再让我失望,他下一部作品问世时我还是会去电影院看的。《私人订制》之后,我估计我再也不会为冯小刚进影院了。

7:00-8:00 “智商捉急”烂片

既不合理又全在意料之内。片子里的每一个情节进展几乎都是可以预测到的最傻的一种处理。

同样是稀烂的电影,与4:00-5:00坎普邪典的“作”相比,这个区域给人的主要观感是“傻”。看着看着就难免替编导智商捉急——“还不如我来拍呢”。大约与看国足踢球的感受类似。

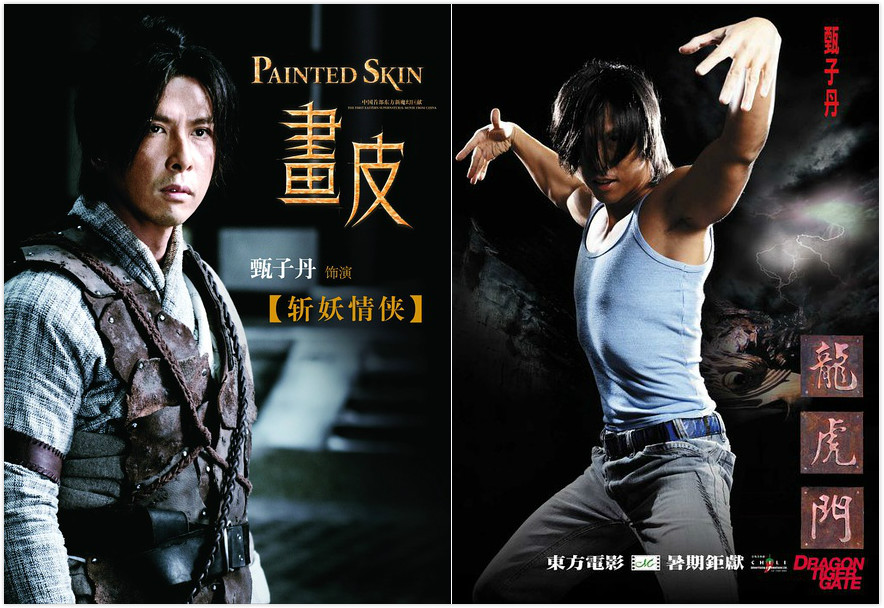

这个区域的例子就请出我的死敌丹丹好了:

丹丹非常善于接演《画皮》、《龙虎门》这类傻帽烂片,并且以他的精湛演技与影片水乳交融。

8:00-9:00 “浪费好题材”烂片

8点到10点处在横坐标最左端,意味着观众最主要的观感是片子无聊、温吞水。

最容易落进8:00-9:00的是那些“浪费好题材”的片子。片子本来立意很好,或者很有噱头,却因为编导的平庸处理而变成了温吞水或更糟的东西。观众的感受是:“明明可以拍好的,可惜了。”

这个区域的例子有:《吸血鬼猎人林肯》(Abraham Lincoln: Vampire Hunter)、《饥饿游戏》系列(The Hunger Games)。

《吸血鬼猎人林肯》:林肯总统是吸血鬼猎人,而南北战争其实是人类与吸血鬼的战争——多么有噱头的设定。可是,你应该已经忘了还有过这么一个片子吧?

《饥饿游戏》系列:倒不是影片本身如何,而是这个题材很难不让人联想起日本的《大逃杀》。雷同的主题,怎么落到日本人手里就能残忍、扭曲到极致,到美国人手里就成了青春偶像片?这是名副其实的浪费好题材啊。

小结:落进左下角象限的基本都是烂片。

9:00-10:00 温吞水片

与上一个类型相比更加无趣,上一个类型好歹还能让观众惋惜一下,或者还有些槽点。而对于本区间里片子,观众的情感卷入为零。

“浪费钱拍,浪费钱看。”“还不如看个有槽点的烂片吐吐槽呢。”

例子有:春晚里的军旅歌曲。

春晚的其他节目上演时还有兴趣瞥一眼吐个槽,军旅歌曲上演时当然是扭头专心搓麻了。

电影的例子有:《金刚狼2》。

作为一部超能力、超级英雄电影,本片没有厉害的正面角色、没有厉害的反面角色、没有让人记得住的阴谋、没有让人记得住的超能力、没有让人记得住的动作场面。

咦,我真的看过这部电影吗?

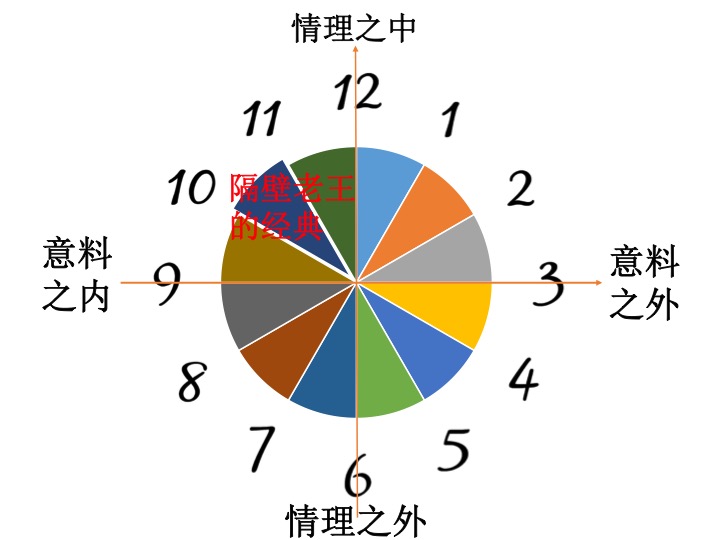

10:00-11:00 隔壁老王的经典

这个区域的特点是:细想起来入情入理,但就是提不起兴趣看下去。

“隔壁老王拍着大腿向我推荐,我咋就觉得这么闷呢?”

就跟“邻居家的孩子”一样,这个区域里的片子永远只是个传说。

例子有:《罗生门》。

必须很羞愧地承认,黑泽明对于我来说就是这样的传说(我觉得“不喜欢黑泽明”这件事在影评界里简直就是“政治不正确”,跟公众话题里的“歧视女性”、“歧视同性恋”是一样一样的)。理智上,我可以理解《罗生门》揭示了人性中的某些阴暗面,而且揭示得很深刻。但它真的好无聊啊。

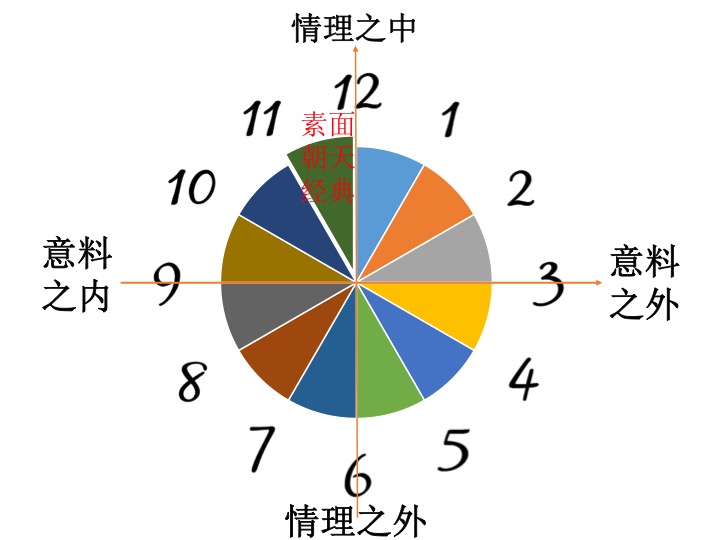

11:00-12:00 “素面朝天”经典

最后一个类型。纵坐标上得分很高,横坐标接近原点。即:虽然似乎并不太出人意料,但非常完美地表现出影片试图表达的那个东西,而且观众被它所打动或震撼。

借用“素面朝天”这个成语的本义——杨贵妃的姐姐虢国夫人自信于美貌,不化妆就敢面见天子——这个区域的片子就属于这种素面朝天的美女,不施粉黛就已可倾国倾城。不靠什么噱头,平淡中直憾人心。

例子有:《少年时代》(Boyhood)。

“我只是以为会有更多。”

所有戏外那些什么坚持拍了12年之类的噱头加起来都赶不上戏里这一句平淡的台词带来的震撼。

小结:落入左上角象限的影片好坏参半。

以上。

收录

本文修订版已收入我的书《24帧心理密码:电影中的心理学》。