前段时间被Google开发的那个人工智能语音助手刷了朋友圈,很多人都被那个AI助手打电话时以假乱真的反应震惊了,我也借这个新闻做了新知课里“两种人工智能”那期节目。

而今天我想说的是,这种可以跟人对话并且完全以假乱真的AI程序,其实早在50多年前,就已经被开发出来了。只不过,那个AI模仿的不是人类的助手,而是——心理医生。

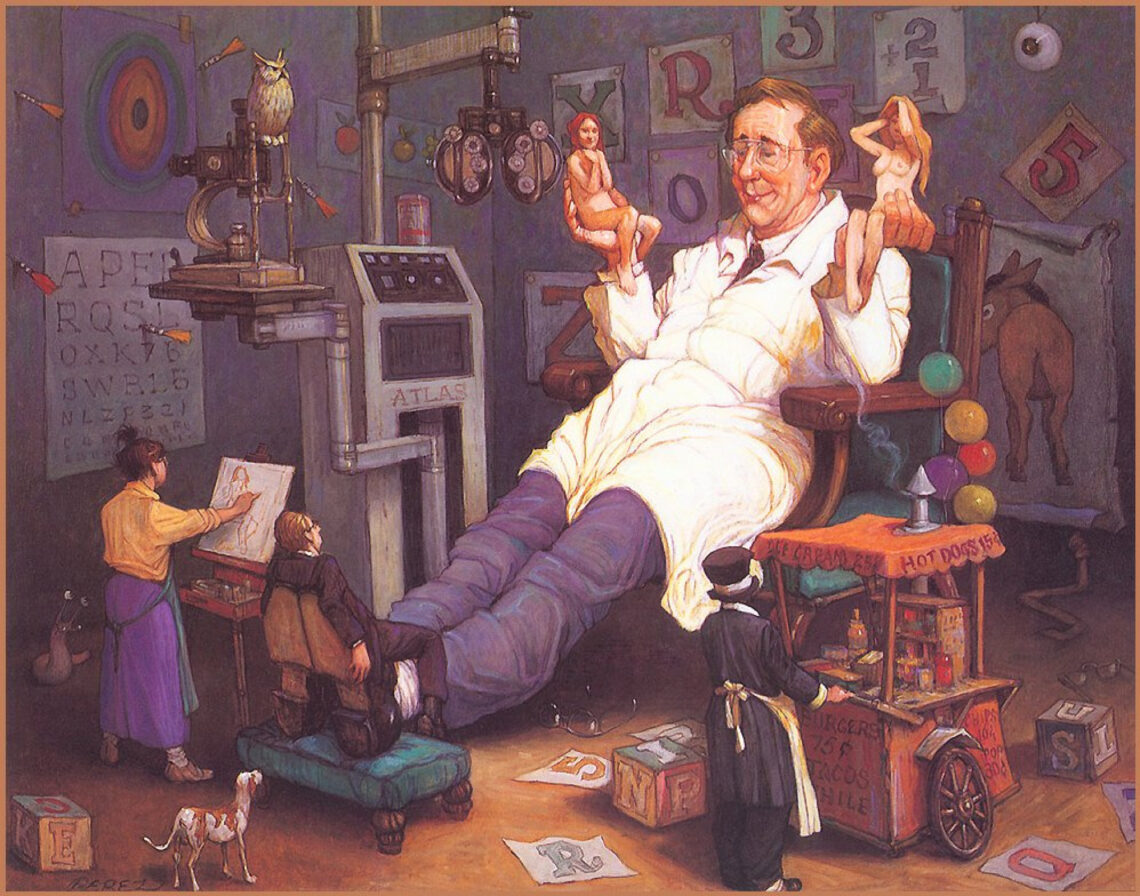

那款程序叫Eliza,在1964年时被计算机科学家约瑟夫·魏岑鲍姆( Joseph Weizenbaum)写了出来。魏岑鲍姆之所以选择让程序去模仿心理医生,是因为他认定心理医生是特别容易模仿的人。

心理医生的反应之所以容易模拟,是因为:

一,心理医生总喜欢根据来访者/病人自己的陈述和自己说出来的问题来反问,或者做出简单的追问——这对程序来说是小菜一碟,它只要选取对话者语句中的几个关键词生成新问题就可以了;

二,心理医生总说一些很含糊的话——这对程序来说是当然还是小菜一碟。

Eliza程序说白了就是模拟上面这两种反应。它首先会尝试去提取来访者陈述中的关键词和语法,比如,对方如果输入“我恨我的工作”。程序分析这句话的语法后,能识别出“我的”这种所有格,也许还能识别出“恨”,而这是程序内置列表“爱/恨/喜欢/不喜欢/想要”中的一个关键字。这样它就可以选择一个合适的模板,给出回应:

“你最恨你的工作中的什么? ”——看上去很智能,甚至也很像心理医生的口吻。

万一程序没能把句子的内容分析到上述那种程度,那也不要紧,程序会从库存模式里随机挑选一个来提出自己的问题,模式有可能与输入句子有关,也可能无关。比如,如果被问到“电视机怎样工作”,程序也许会反问“‘电视机怎样工作’有什么有趣的地方”,或者就是问“你为什么对这个感兴趣”。——这简直已经是像“高明的”心理医生的口吻了。

很多人在跟Eliza对话后都被蒙骗了,他们丝毫没有怀疑跟他们用键盘对话的并不是一个真实的心理医生;不少人与Eliza对完话之后,甚至也感觉非常好,就像看了真的心理医生一样。也就是说,一个如此简陋的程序居然通过了图灵测试,至少是最朴素版的图灵测试。

当然,这并不是AI很容易实现,而是仅仅因为心理医生们的某些套路太容易被预测了。虽然心理咨询的技术其实远不止那么点套路,但AI心理医生那么容易以假乱真,还是多少揭示出,心理治疗的效果里可能有很相当一部分效果是靠安慰剂效应,或者是某些与具体的咨询技术无关的因素起效的。不是AI心理医生有多厉害,而是人们感觉自己被抚慰,他们就真的被抚慰了。

参考文献:

多伊奇. (2014). 无穷的开始 : 世界进步的本源 : The beginning of infinity : explanations that transform the world. 人民邮电出版社.

说明

- 这个“心理学新知小课”系列的文章是当年配合《魏知超:心理学新知课》相关内容而写的科普/杂谈小短文,在已关闭的平台“饭团”上发表,原文链接已不存在。