问「是不是」的门道。

我们节目(《心理朋克》)上线几个月以来,在已经放出的这20几期里,有好多期都被大媒体和大公众号推荐,这些节目当然获得了相当不错的阅读和收听量。

而在剩下来那些自发传播、也就是没怎么被媒体推荐、纯靠大家口耳相传的节目里,没想到阅读和转发量最高的是讲心理学方法论的那两篇,也就是第18期「如何鉴别一本心理学科普书靠不靠谱?」和第19期「为什么听过很多心理学道理,依然过不好这一生?」。

这大大出乎我们自己的预料。没想到同学们都这么好学!

心理学教会我的思维方式

既然如此,那我们就多聊一聊这方面的话题。从这一期开始,我们策划了一个小系列,叫做「心理学教会我的思维方法」。

这个小系列,是一些经验小结,谈的都是我进入心理学这行以来,学到的一些思维技巧、思维习惯。这些思维方法,本来是服务于怎么做科学研究的,但我觉得把它们用在日常的思考里也很有价值。一些日常问题本来你不太想得明白,但借这些方法来帮助思考,可能就豁然开朗了。

实际上,我们要介绍的这些思维方法都不是心理学独占的,好的思维方式一定是跨领域、跨场合通用的。正因为通用,所以不管你从事的是什么工作,这几期节目都可以对你有所帮助。

先问是不是,再问为什么

今天,我们来讲心理学教会我的第一种思维方式,叫「先问是不是,再问为什么」。

你可能会问:这句话不是知乎上不成文的一条守则吗?

没错。

在知乎上,你如果一上来就问一件事「为什么怎么」的话,很多人就会提醒你,你得先问「是不是」。

而我自己,是在当年学习心理学的过程里领悟到它的,其实比知乎上流行起这条守则早得多。我发现,这种思维方式对于思考自己遇到的学术问题非常有用。

比如,我们做心理学研究的时候,研究的出发点往往是一些从日常生活里萌发出来的「为什么」:

「为什么中国人开车时那么容易发怒?」

「为什么有那么多人粉小鲜肉?」

但是,问完这个「为什么」之后,我们不是立即就着手做调研、做实验,因为这也许并不是真正值得研究的问题。

只有当我们去追问一系列的「是不是」之后,那个真正有价值的问题才会浮出水面。

下面我们来具体聊一聊,「是不是」到底该怎么问,里面有哪些门道。

为什么先问「是不是」那么难

先问「是不是」,当然是非常好的一个思维习惯。如果「是不是」都不成立,那当然就没有「为什么」了。

道理特别简单吧?但真要养成先问「是不是」的思维习惯,却不是那么容易的。

举个例子,我在网上经常看到有人这么问:

「为什么有那么多科学家信教?」

你现在可以暂停一会儿,思考一下,「为什么」?

当然,你现在肯定不会上当的。你一定在想「是不是」。

我当年还是个小单纯的时候,一看到这种问题准上钩。我脑子里蹦出来的第一反应一定是:「对啊!为什么呢?」

我会回想起在美国交流访学的时候,遇到的不少大学老师的确都有宗教信仰,而他们同时也都是一流的科学家。这是怎么回事呢?好奇怪。

——你看,尽管你现在这一刻是不会上当,但有没有觉得,像我这样直接就顺着提问者的思路去思考「为什么」,这个反应其实特别自然?

那为什么会那么自然呢?

因为,这是人的本性。

什么本性?强迫症的本性。

我说「锄禾日当——」,是不是特别想说「午」?

我在黑板上画一个圆,画到还剩一个小小的缺就把粉笔扔了。你是不是特别想把粉笔捡起来把圆圈补全?

同样的道理,当提问者抛出一个悬念,我们的第一反应就是解开悬念的谜底。

悬念里很可能蕴藏着危险,所以我们本能地希望消除悬念。这在心理学里叫「认知闭合需要」。

闭合就是关上。「问题」是一扇打开的门,只要门开了,你的第一反应就是怎么把它关上。

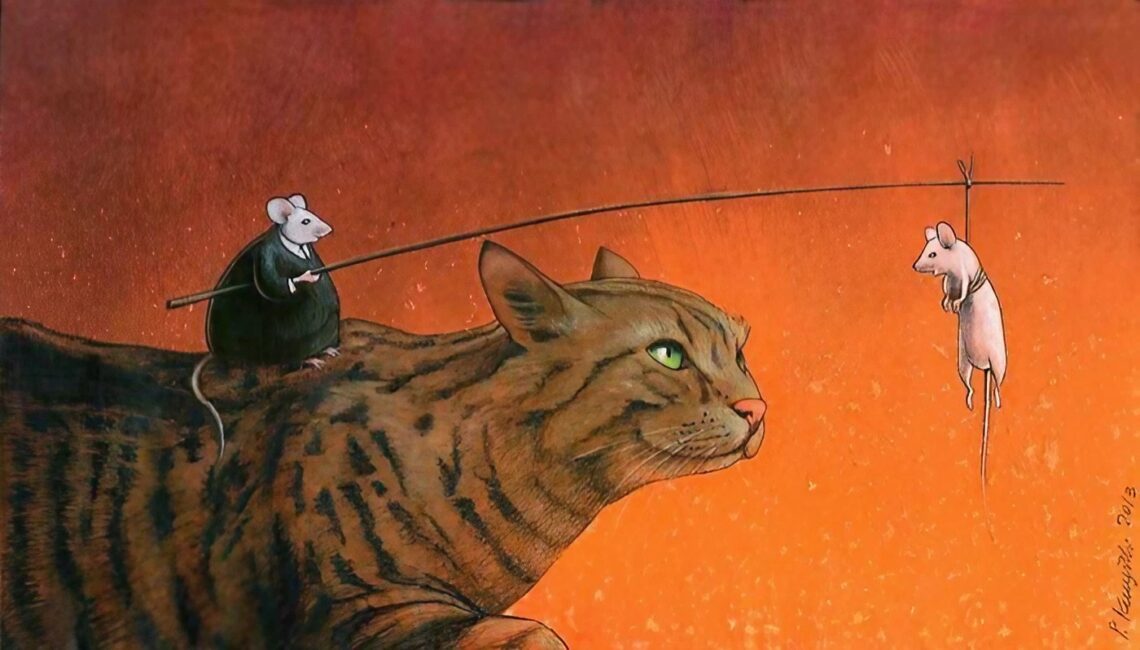

这就是为什么我们很自然地顺着提问者预设的框架去思考,而不太容易跳出来去思考问题本身里包含的那些信息是不是一定成立。

所以,先问「是不是」再问「为什么」这种思维方式,是需要刻意练习一段时间才会慢慢变成习惯的。

好,当这个习惯养成之后,下一个问题就是,这个「是不是」到底该怎么问呢?

我觉得可以分两步。

如何问「是不是」 第一步:猜意图

第一步,叫猜意图。这个方法,其实在考场上身经百战的你一点儿也不陌生,高三老师天天都教你怎么去猜出题者的意图。只是可能很多人没把它用在考场以外。

为什么要猜意图呢?这是因为你首先要问的第一个「是不是」,很有可能并没有包含在问题中,而是隐藏在提问者的意图里。

比如,还是刚才那个例子——「为什么有那么多科学家信教?」。

大家想一想,提问者为什么要问这个问题呢?是什么在驱使TA产生这样的疑问呢?

我觉得显然是,提问者认为科学和宗教是相互矛盾、相互排斥的。既然科学和宗教本来不应该兼容,科学家信教就显得特别不合情理。这就是提问者的意图。

那么,我们要问的第一个「是不是」,就应该是「科学和宗教到底是不是相互排斥、不可兼容的呢?」

如果你发现自己对这个「是不是」很感兴趣,那你就可以着手开始调研啦。你可以去找找科学史的书籍、宗教史的书籍,可以去查查当年宗教和科学发生冲突的那些细节,看看它们到底有多不可兼容,在哪些方面不兼容,在哪些方面又挺融洽。

也许问完这个「是不是」之后,你对原来那个问题就有答案了,因为你可能发现,宗教和科学在很多方面可以融洽相处,所以科学家信教没什么不好理解的。当然更有可能的是,你的疑问更多了。

而这时候,除了原来的那个「为什么」,你脑子里会多出来更多的「为什么」:

「宗教和科学的力量对比,会因为什么因素此消彼长?」

「为什么它们在这里兼容,在那里不兼容?」

等等等等。

这就是第一步,猜意图,问出第一个「是不是」。这一步是挖出问题里的隐藏信息。

如何问「是不是」 第二步:拆句大法

而接下来的第二步,我们就可以仔细地看一看这个问题本身了。

怎么样仔细地看问题呢?我自己的方法是:拆解问句,逐词分析。

也就是一个词一个词地去问「是不是」。

第一个词:有那么多

「为什么有那么多科学家信教?」——第一个被拆出来的词是「有那么多」。

我们要问:

「是不是真的有那么多?」

「多少是算多?」

如果你对这个「是不是」感兴趣,那你就又可以开始调研了。你要去查查有没有数据统计过科学家信教的比例。

第二个词:科学家

「为什么有那么多科学家」,第二个被拆出来的词是「科学家」。

对这个词可以问的「是不是」,那就太多啦。

比如:

「是不是不同学科的科学家信教比例都一样?」

什么学科的科学家更容易信教?是社会科学家,还是自然科学家?如果是社会科学家更多,为什么?如果是自然科学家更多,又是为什么?

再比如:

「是不是不同水平的科学家信教比例也都一样?」

讲师、副教授和教授相比,他们信教比例一样吗?如果是讲师信教比例更高,是为什么?如果是教授更高,又说明什么?

第三个词:信

「为什么有那么多科学家信」,第三个被拆出来的词是「信」。

「怎么个信法?」

「是不是每个星期天去教堂就算信?还是得张口闭口上帝才算信?」

「对于同一个宗教,科学家和非科学家的信仰方式真的一样吗?」

第四个词:教

「为什么有那么多科学家信教」,最后一个被拆出来的词,是「教」。

「科学家相信的,是不是一般人相信的那些宗教?」

「他们有什么特别的口味、特别的偏好吗?」

「他们信的宗教,教义有什么共同点吗?」

好,到这里,我们就把这个问题逐词拆解了。

小结

你看,用这个拆句大法,一步步地追问「是不是」,结果那么简单的一个问题就被拆解成了一系列细节丰富得多的子问题。

这些子问题,会带来新的「是不是」,新的「为什么」。

每追问一次,你对这个问题的理解也会越加深刻。于是,你再也不是被提问者牵着鼻子走,你是在独立思考这个问题了。

以上这些,就是我自己在学习和科研的过程里体会到的一个有用的思维方法。希望它对你日常生活中的思考有帮助。

如果你对这种思维方法感兴趣,不妨拿节目里举的那两个没有展开的例子练习一下:

「为什么中国人开车时那么容易发怒?」

「为什么有那么多人粉小鲜肉?」

对于这两个「为什么」,你会怎么问「是不是」?

欢迎给我们留言,谈谈你的感想。我们下期再见!