最近有个新闻,清华大学素食协会在母亲节那一天在校园里张贴了一组“她也是妈妈”的主题海报,引起很多争议。

争议的正方素食协会宣扬的主题大致是:那些被我们吃的动物,也都是父亲母亲,将心比心,我们对它们应该有种共情、怜悯的同理之心,所以,吃肉的各位亲,建议你们放弃肉食,改吃素。

争议的反方则是把火力集中在了这种同理心的过度泛化上(当然,其中带着不少调侃的意思):你们说牛是牛宝宝的母亲,鸡是鸡宝宝的母亲,这没错,可是巧了,你肚子里的蛔虫也正好是蛔虫宝宝的母亲,吸你血的蚊子也正好是蚊子宝宝的母亲,对这些母亲,你是杀还是不杀呢?

这场争议其实挺能反映出人类对待动物的道德观念中的矛盾和混乱。

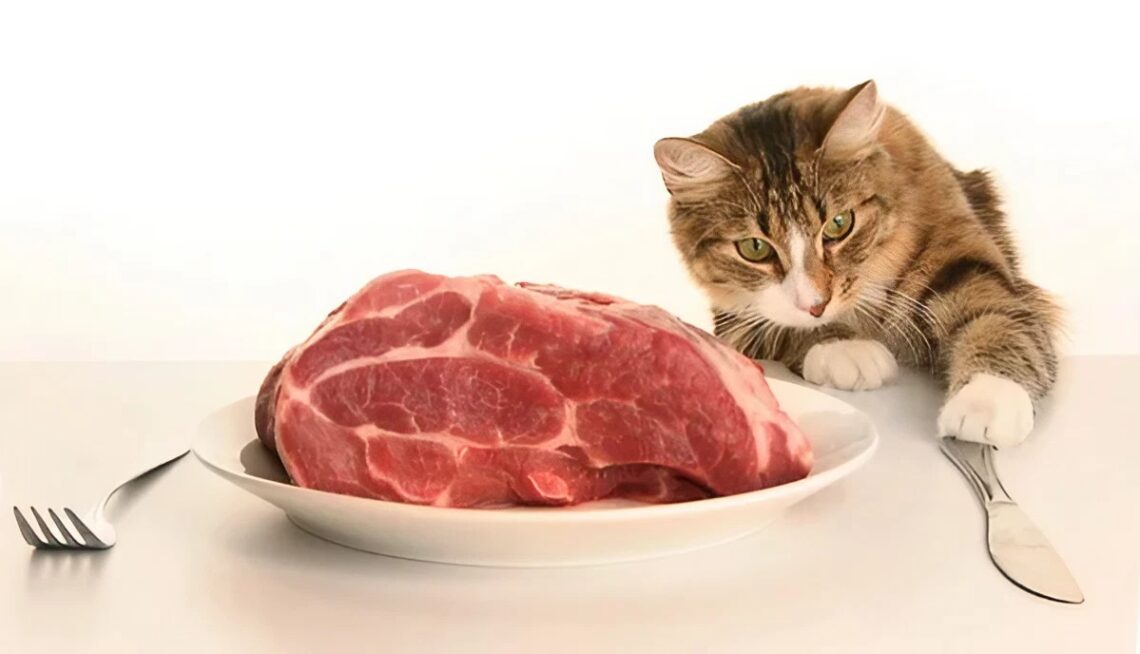

人类对待动物的道德观念真的可以说是一团乱麻,里面充斥着奇怪的自相矛盾。动物对我们来说,到底是什么?他们有时候是伙伴,有时候是工具,有时候又是食物。为什么我们一面把狗狗当做最忠实的伙伴、撸猫撸出高峰体验,而另一面却又能心安理得地对着一盘牛排大快朵颐?

心理学家Hal Herzog在他的著作《为什么狗是宠物?猪是食物?》(Some We Love, Some We Hate, Some We Eat)里对此给出过一些有趣的思考。(下面的论述参考了平克《人性中的善良天使》里的转述。)

混乱的第一大源泉,当然是对动物权利的关爱与肉食欲望之间的矛盾。一方面,你觉得动物被养来吃肉,好可怜,而另一方面,你真的会因为它们可怜而放弃白斩鸡、炭烤猪蹄、尖椒牛柳、酸菜鱼、十三香小龙虾……吗?对于绝大部分人来说,根本不可能放弃好不好?吃肉和伴随着吃肉的各种社交活动带来的乐趣,毫无悬念地碾压杀动物的那一点点内疚情绪。

混乱还源自另一个更深层的矛盾。那就是人与动物的很多互动都是零和博弈。

“动物吃掉我们的房子、庄稼,有时甚至是我们的孩子。它们能弄得我们刺痒和流血。它们携带对人类有害甚至致命的细菌和病毒。它们互相残杀,甚至那些我们期望保留的濒临灭绝的动物也不例外。没有动物参与实验,医药将停滞在目前的水平上,数十亿活着和未出生的人将为了老鼠而忍受病痛与死亡。”(采自平克《人性中的善良天使》)

极端动物保护主义者会痛斥这种观念,他们会说:生命平等,凭什么动物要用自己的死造福人类?但他们真能说服多少人发自内心的信奉这种“大平等”呢?

其实都不用说这些大道理,我们只要想想自己每天的日常饮食就行了:在现阶段,廉价的优质蛋白质,几乎没有选择地来自于动物制品,如果不吃动物,立即就要付出金钱上的损失,这是普通人立刻就会感受到肉痛的一种零和博弈。

平克还在《人性中的善良天使》提及了另一个困惑:

“人类是理性和道德的主体,但同时也是作为残忍大自然组成部分的生物体。……为什么我对凶狠的棕熊捕食麋鹿的画面却没有太多伤感?为什么我没有那种道德紧迫感,赶紧准备一些纯大豆制作的麋鹿风味馅饼,将棕熊从麋鹿身旁引诱走?我们是否应该安排食肉物种逐渐灭绝,或者通过基因工程将它们改造成食草物种?……如果其他物种的自然肉食性可以接受,为什么人类的自然肉食性就不能接受呢?”——这显然也是一个深层的矛盾。

总归,由于有这些矛盾和混乱的存在,动物权利提升的道路必定会比人类权利的提升之路更曲折。只有一个趋势目前看来是比较确定的,那就是越来越多的人正在想办法降低(那些被我们吃的)动物的痛苦。把这一点落实,可能才是现阶段动物保护运动中最切实的努力方向。

参考文献:

1.海尔, & 贺佐格. (2012). 为什么狗是宠物? 猪是食物?: 人类与动物之间的道德难题.

2.斯蒂芬·平克. (2015). 人性中的善良天使. 中信出版社.

3.如何看待清华大学学生素食协会在母亲节当天发布的《她也是妈妈》海报?www.zhihu.com/question/…

p.s.:

平克的那个困惑,其实就是我不太喜欢《疯狂动物城》价值观的原因。

说明

- 这个“心理学新知小课”系列的文章是当年配合《魏知超:心理学新知课》相关内容而写的科普/杂谈小短文,在已关闭的平台“饭团”上发表,原文链接已不存在。