我这个一年一度自娱自乐的山寨颁奖典礼不知不觉已经颁到第四年了。电影看得越来越少,奖倒颁得越来越热闹。这回索性来个年度剩点,内容不限於电影,把过去这一年读书看电影看电视之后欲说未说的话一气说完,算是对过去这一年的小结。

颁奖范围限于自己过去这一年看的电影电视书籍,新旧不论。

年度“万劫不复”大奖

获奖者:程小东(《江山美人》导演)

《赤壁》之后,中国名导的智商都跳过水了。在吴宇森义无反顾地加入脑残行列之前,最让我痛心的还是程小东的堕落。

我尊程小东是一个传奇,是因为他解决了武侠电影“多P混战”的大难题。凭我这点粗浅的观影经历,在程小东之前的武侠或功夫片里,凡大侠一对多的混战,多出来那些坏人总是只能在背景里傻不拉几地跳来跳去,等大侠把眼前的那个干掉,他们再轮流上来跟大侠交手。

算我贱,每次看到这种场面,我总是想起AV里“汁男”轮流上到女优跟前**的场面。

而程小东的浪漫主义完美地解决了这个难题。由于虚招多于实招,招式又多有转体,所以在多P的那一方同时围住大侠出手时,大侠并不直接对招也不显得有什么漏洞。因此只有程小东才能创造出《新龙门客栈》中那场经典的飞沙走石一对三混战。

但成也浪漫,败也浪漫,华丽的虚招和转体需要镜头语言的配合才能显出魅力,要么用抽帧加快动作的速度,要么用快速剪辑遮掩场面的不合理漏洞。没有镜头语言的加持,华丽就变成了花拳绣腿。

所以只有懂程小东的徐克们才能激发出他最大的潜力。张艺谋们的镜头不懂程小东,甚至连程小东自己可能也不懂,于是就有了《江山美人》这种哪怕把臭狗屎一样的文戏全抛开、单论武打场面也是臭狗屎的东西。

一代大师,万劫不复。

年度“欲火焚身”大奖

获奖者:邱如白(孙红雷)

对《梅兰芳》的感受跟大家差不多,前1/3有戏,黎明登场后崩盘。

前1/3里,有一场戏印象最深刻:邱如白第一次看梅兰芳演戏,看得口干舌燥、鼻孔喷气,回家后一边解领带一边猛啃苹果,这潜台词分明就是:“我需要冷静”。这是今年看到的最香艳的一场戏。

如果孙红雷是欲火焚身,那周迅就是怎么点欲火都点不着。下半年,周迅居然连着演了两个相同的角色:在《画皮》、《女人不坏》里,她的角色都是在“色诱”上栽跟头,妖术、迷药都用上了,可男人就是不上钩。

说回《梅兰芳》。

选黎明来演梅兰芳实在让人费解。老外不太认识他,在国内也没什么票房号召力,也不太会演戏,为什么选他演成年梅兰芳?从预告片来看,本来陈凯歌还是拍了不少成年梅兰芳的舞台戏的,可正片里都剪掉了。估计是因为陈凯歌自己也觉得黎明的舞台戏拿不出手。最后剩在正片里的几场舞台戏都用替身,不敢拍特写,连拍背影都透着心虚。

一个舞台大师的传记,居然没有舞台戏,这算什么?!

选章子怡演孟小冬虽然也很诡异,但可以理解,毕竟老外只认得她。

我有时候觉得,中国电影是张艺谋的,

也是陈凯歌的,

(有时甚至是冯小刚的,)

但归根结底,

都是章子怡的。

年度“间接伤害”大奖

获奖事件:冠希误伤凯歌

冠希睡了阿娇,结果把凯歌误伤了。

电影里,年轻时的梅兰芳虽然也“怕”,但不怂。要在艺术上锐意创新,没点魄力和胆识做不到;成年梅兰芳就透着一股“怂”劲儿了,除了怕,啥也不会了。

这中间的转变,推测起来婚姻是关键。这个转变在原来的剧本中应该有所刻画,那些戏主要压在阿娇身上的。我推测如果不是阿娇出事,《梅兰芳》的结构是年轻1/2、成年1/2,转折会更自然,成年部分的戏会更合理。现在被冠希一搅和,才变成了前1/3和后2/3。后2/3,大家也不知道在说什么了。

年度“惊鸿一瞥”大奖

获奖者:《尘与雪》&《依巴拉度-时间篇》

这两部作品,一部是动态摄影集,一部是动态画册,其实都不算是电影。不过美不胜收,不看一定悔死!

年度“流连忘返”大奖

获奖者:上海《歌舞中国》 & 巴塞罗那《午夜巴塞罗那》

恕我崇洋媚外,在美国呆了一年之后,觉得中国没有哪怕“一眼”纯粹的美景了。去国内的名胜景观,几乎没有一处一眼望去视野之内是纯粹的好景。一片长得很好的山,会看到好好的悬崖被很难看地炸开修成盘山公路;一个古色古香的古建筑里,会看到现代感十足的垃圾桶。去西湖,多数角度看湖,背景中都有高楼大厦;去黄鹤楼,多数角度看楼,背景中总有横七竖八毫无美感的莫名建筑。中国可能已经没有“美景尽收眼底”,只有“美景及其他尽收眼底”。

所以看《午夜巴塞罗那》很被欧洲城市的美感动,中国城市已经没有这样的美了。

看《歌舞中国》,被都市青年的激情和困顿打动,也被钢筋水泥的美打动。这是我看过最美的上海。

年度“视而不见”大奖

获奖者:Vicky(Rebecca Hall饰,《午夜巴塞罗那》)

Rebecca Hall和Scarlett Johansson在《致命魔术》里对上过一回,Rebecca Hall被逼疯,上吊自杀。两人在《午夜巴塞罗那》又对上了,这回Rebecca Hall更惨,作为实际上的第一女主角,居然连海报都没上去。好歹片名还叫Vicky Cristina Barcelona,Vicky还排在Cristina之前呢,怎么被无视到这种程度?

年度“外焦里嫩 ”大奖

获奖者:《阴阳师2》安倍晴明能舞

后知后觉了。要不是九把刀的《猎命师15》里安倍晴明就要登场,我还是不会看《阴阳师》的。

《阴阳师2》里安倍晴明以花环少女装束跳能舞的场面真把我雷到了:

看完这段舞蹈后意识到芙蓉姐姐红了这么多年,原来也就顶多算个山寨版的安倍晴明啊!

年度“勇气可嘉”大奖

获奖者:刘习良(伊莎贝阿连德《幽灵之家》译者)

刘习良是国内翻译界某官方组织的头目之一,还曾经把毛选翻译成西班牙文,也算是一位大牛级别的翻译家了。但看了他翻译的《幽灵之家》之后,我觉得如果我把一本书翻译成这副德性,那我绝对只敢用笔名。翻成这样还敢写译后记,实在是勇气可嘉。

从译后记中也能看出问题在哪儿。首先,刘叔的中文功底很差(译后记的文笔本身就很烂)。

刘在译后记中透露,他是从事翻译之后才开始看中国作家的小说恶补中文的,这时他已经是有点年纪的成年人了——这不会有点晚了?

第二,他在即将动手翻译这本魔幻写实主义大作之前的没几年,居然还没有听说过魔幻写实主义这个词!那时的他对拉美文化和历史可能也几乎一无所知。书里有个婆婆能通灵,有特异功能,占星术、塔罗牌什么都来。我估计刘翻译这本书之前根本就没听说过这些资产阶级自由化的腐朽玩意儿。总之,除了西班牙语知识之外,刘习良在文学、文化上的功底似乎都很差劲。于是这个译本一方面跟拉美文化非常隔阂(很明显感觉他是在不知道原作者到底在描述什么东西的情况下翻出来的),另一方面则是中文表达差劲,通篇不说人话。

随便举几个例子:

1.“在京城,闹地震的时候老奶奶正睡在床上。” 把人家首都翻译成京城。

2.“海梅耐住性子,揍了他几下。” 我对照过上下文,其实原意是“没耐住性子”。翻译反了。

3.“她做了个怪相。” 你自己去理解吧。

4.“他们在街头彳亍。”注意,不是“行”,是“彳”“亍”。为什么突然要用文言文?

我怀疑刘是不是看到一个不太了解的西班牙文就查字典找对应的中文,所以一下子用北京俚语,一下子用文言文。

刘在译后记的最后说自己的翻译“妙就妙在有意无意之间”。当时真想撕了这本书。

我豪不怀疑刘的热情,但热情不等于水平。何况他的热情是对翻译的热情,而不是对文学的热情。

至于《幽灵之家》这本书本身,是金子总是会发光的。虽然整本书几乎都被不说人话的翻译摧残,但结局的残酷还是一下子把整本书升华了。为了这个残酷的结局,我终于没有把这本书撕掉。

年度“不堪入目”大奖

获奖者:残雪《暗夜》

今年的阅读灾难是残雪的中篇小说集《暗夜》。

残雪大概是当今中国最奇特的作家。有个说法是艺术家都是疯子。如果常人和疯子是两个极端,那么多数艺术家可能正好处在中间。而残雪大概是处于艺术家和疯子的中间,比一般艺术家更像疯子。

残雪的小说写的都是死亡、梦魇、末日,小说情节基本都是就是一个个非常黑暗又凌乱的梦境。别的作家是虚构一个世界,然后把这个世界里发生的故事写出来;而残雪可能是虚构一个世界,然后写的是这个虚构世界里发生的梦境。

照理说死亡、梦魇、末日都是我这个阴暗的人特别钟爱的主题,但却始终没法被残雪的作品打动。一开始以为是她的作品过于混乱,后来才明白,残雪写的是死亡、梦魇、末日中的焦虑。我不喜欢这种烦躁不安,我喜欢的是在梦魇、末日中沉静地死去。

年度“难能可贵”大奖

获奖者:易中天 《帝国的终结》

在现在这个百家讲坛树倒众人推的时候为它说好话似乎有点自讨没趣。百家讲坛有很多由官方意识形态推动的东西,比如于丹,把孔子庄子拉来搞和谐社会,很不喜欢。

现在易中天太火,大家也不好意思说自己喜欢了。我倒觉得易中天其实用心良苦,也难能可贵。他在百家讲坛展示的是他最通俗也是对意识形态最“无害”的一面,这些东西,既不挑动国家意识形态的敏感神经,又能吸引一大批观众。之后,这些观众里至少会有一小部分去读他那些真正有些分量的作品。然后这些读者中只要再有一小部分受到他那些作品的启发甚至启蒙,那易中天老师也就功德无量了。

国情所限,《美国宪法的诞生和我们的反思》《帝国的惆怅》《帝国的终结》这些真正对国人会有点启发的作品中的观点很难直接登上电视媒体。于是,用“无害”的一面吸引注意,然后让读者爱屋及乌——这在无奈之中不失为一个曲线救国的好策略。这样的学者多一点有什么不好?

读《帝国的终结》,虽然不及一些更经典的历史作品那般醍醐灌顶,但也算是对中国古代政治制度相当精到的分析和完备的总结了。

我挺易中天。

真正的易中天其实并不那么“百家讲坛”。

年度“两败俱伤”大奖

获奖者:金庸 & 步非烟

步非烟和金庸的嘴仗好像发生在06年,我08年终于读了步非烟的作品。在读过她的作品之前,我是站在步非烟这边的。读过之后,觉得这种水平的武侠也想革金庸的命,简直做梦。

可金庸的表现也没好到哪里去。以金庸的江湖地位,隔三差五跳出个晚辈来挑战应该是常有的事,人家跟你本来就不是一个量级的,够大肚的话鼓励晚辈几句,真不喜欢的话说不喜欢就行了。

可金庸是怎么回应的——

“步非烟这个名字取得不好,建议她把名字改掉。在唐朝,有个歌妓叫步非烟;在我的《笑傲江湖》中,有个曲非烟,她的人生不快活,只活了十几岁。不过,有才气与改名字没有关系。”

人家小辈只是口出狂言挑战你的作品,你也不用直接变成人身攻击拐弯抹角说人家是妓女吧?

其实看新修版金庸作品集的前言后记,就知道金庸对“小妹妹们”写武侠已经不爽好多年,这回算是借步非烟爆发了一把。

金庸在新修版《倚天屠龙记》的后记里说:

“周芷若对张无忌说:‘你只管和她做夫妻、生娃娃,过得十年八年,你心里就只会想着我,不舍得我了。’这种感情,小弟弟、小妹妹们是不懂的。所以我不主张十三四岁的小妹妹们写小说。”

这段话的落款是2003年,虽然是在嘴仗之前写就,但给人的印象却是,金庸为了出这口气,愣是把步非烟烙进了自己的大作里。

这场PK,实力上,步非烟完败;但客气的说,在品格上,金庸没有赢。

年度余音绕梁大奖

配乐类专辑:

黄韵玲 2008 – 一个好爸爸(OST)

看《一个好爸爸》,“黑暗地带”这一首响起时,哭得稀里哗啦。

Moby 2007 – Southland Tales (OST)

Moby的神作。《Southland Tales》与其说是Richard Kelly的电影,还不如说是Moby的MV。

非配乐类新专辑:

organic stereo 2008 – The Stories Linger in My Mind

吉田靖 2008 – Little Grace

Ólafur Arnalds 2008 – Variations Of Static

非配乐类老专辑:

Moby 2005 – Hotel CD 2

《Southland Tales》的不少音乐出自这张专辑,没有收入OST的也可以在此补完。

Sigur Rós 1999 – Agaetis Byrjun

相逢恨晚。

年度“不务正业” 大奖

获奖者:相声瓦舍《借问艾教授,谁杀了罗伯特》

台湾的相声剧总是试图在相声之外表达更多的东西,从赖声川到相声瓦舍都是如此,效果有时不赖有时有点刻意。这回相声瓦舍索性不讲相声,正儿八经排了出舞台剧,反而创造了一个高峰。以往总觉得相声瓦舍的作品和表演工作坊的相声剧比差那么一点儿火候,这次之后得刮目相看了。

年度“摄人心魄” 大奖

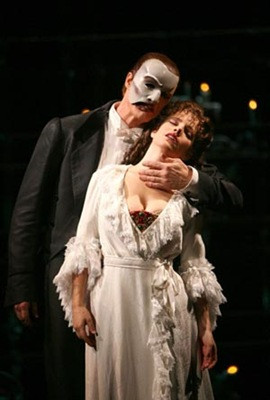

获奖者:Howard McGillin(纽约百老汇《剧院魅影》魅影扮演者)

今年所见的最佳表演是纽约百老汇上演的《剧院魅影》中Howard McGillin饰演的“魅影”。

以往总是瞧不起音乐剧,觉得相同的意思话剧或电影只要一句台词甚至一个表情就能表达,而音乐剧只能用一大段唱腔。论单位时间内剧情上的丰富程度,音乐剧肯定不能和电影话剧比。看过百老汇的《剧院魅影》后,觉得韦伯的音乐固然写得绝好, Howard McGillin摄人心魄的表演才直接让我改变了对音乐剧的看法。

年度“钻心蚀骨”大奖

获奖者:《魍魉之匣》TV动画&《恐怖大师Masters of Horror》第一季之《鬼妓回忆录》

看英国推理老觉得自己不够聪明,看日本推理老觉得自己不够变态。最近很火的《魍魉之匣》其实没多少推理的成分,宏大的布局固然引人入胜,人性极致的扭曲才真正让人叹为观止。尤其最后一回看得直起鸡皮疙瘩。

同样让人头皮发麻的还有三池崇史的《鬼妓回忆录》。三池崇史让参加《恐怖大师》拍摄的所有其他大师都相形见绌。

《恐怖大师》里的《鬼妓回忆录》这一集与其说是恐怖,不如说是钻心蚀骨的扭曲,从视觉的扭曲、心理的扭曲到性的扭曲,全都做足。

艺妓被倒吊起来插满针折磨的画面,恐怖中居然透着香艳。

S/M和恐怖的结合,在日本也算是历史悠久。茂吕美耶的《传说日本》里介绍了一个杀孕妇的鬼婆的故事,里面有一幅插图,大家看了便明白:

年度“画蛇添足” 大奖

获奖者:冯小刚《非诚勿扰》

《非诚勿扰》其实本该是一个有些幽默台词点缀的悲剧。故事的本意可能是在舒淇跳海后就结束,可是为了应贺岁的景硬是加了个欢欣鼓舞的结尾。有点可惜。

年度“波澜壮阔 ”大奖

获奖者:《这个男人来自地球 》(The Man from Earth)

一部室内剧,独一个场景,没有特技,只用对话,居然拍出了一部科幻片。不但有深邃的哲思,有些段落甚至拍出了波澜壮阔的史诗感。那些一门心思想拍史诗的中国名导们,动不动砸个几亿结果拍成搞笑片,好好学学人家怎么讲故事吧,史诗不是拿钱堆出来的。

年度“生灵涂炭”大奖

获奖者:《赤壁》&《见龙卸甲》

似乎很少有人将《赤壁》和《见龙卸甲》这两部同为三国题材又同是08年上映的影片放在一起比较。可能在大家心目中《见龙卸甲》与《赤壁》不在一个档次(尤其《见龙卸甲》大陆版被gdzj删改后,分量更不值一提),又或者两部电影风格上的巨大差异比题材的类同明显得多,没有可比性。

其实这两部电影在三国题材上推陈出新,倒是有一个共同的切入点,这就是三国战争的“正义性”。

看三国,看的是“谈笑间樯橹灰飞烟灭”。英雄们“谈笑间”成就了风流故事,天下百姓灰飞烟灭,可从来听书和看书的百姓都把自己yy成那个谈笑的人。其实真要到了三国,大家都是灰飞烟灭掉的炮灰。

三国的世界里什么都有,就是没有正义。哪怕是满口仁义道德的模范领导刘备,也是“主公刘备从拯救皇帝而做了皇帝”,他代表的只是正统,不是正义。口头强调的正义也不能掩盖战争导致生灵涂炭的残酷。

这样的三国战争不会被西方观众接受。所以吴宇森很想把三国故事改造成一场正邪对抗的戏码。

没有正义怎么办?吴宇森选择捏造。

这本来也没有什么问题,曹操是坏蛋,刘备是好蛋,也没什么不能接受的,无非就是《三国演义》基础上更极端一点的再演义嘛。半兽人和霍比特人,东西方观众都熟,都能接受。

问题在于吴宇森并没有一以贯之。

《赤壁》上映后,不少观众拿电影不符合史实或者类似理由来批评它,但吴宇森好像总能提出反驳。你说张飞会书法很别扭,吴宇森会说他考证过张飞还真的能写一手好字;你说哪一段怎么怎么囧吧,吴宇森会说我这段就是用来搞笑的。

的确,听吴宇森这么一反驳,似乎影片里的这些桥段一段段掐出来看,也的确没什么问题。但其实,电影最重要的不是符合什么外部逻辑,而是要自圆其说。故事必须是在故事框架之内是合乎逻辑的。是否符合历史或者符合《三国演义》或者《三国志》或者任何一部小说和时数其实根本无所谓。别说张飞书法一流了,就算你把张飞说成是女的,只要你能说圆了,那我也接受。在《超时空要爱》里,诸葛亮和吕蒙跳交谊舞,大家也没觉得囧。

《赤壁》真正的问题是,它始终没有一个统一的调调。全片每一段场景,营造的是紧张气氛也好,是暧昧也罢,几乎都毫无例外地被后一段场景破坏——

刚来了一段兵临城下,迫在眉睫,一转眼又悠哉游哉地给马接生和弹琴调情去了。这到底是迫在眉睫还是悠哉游哉?

开头搞写实,表现冷兵器战争的血腥残忍,一转眼又在结尾让关羽、张飞以极端浪漫主义的手法杀杀人摆摆pose,这究竟是要写实还是要浪漫?

《赤壁》通篇都是这种自己扇自己耳光的自相矛盾。

对于战争正义性的表现问题也在于此:开篇极力表现刘备一方爱民如子,然而到结尾的龟壳大战时关羽张飞一干人等却卯足了劲玩虐杀。吴宇森原本打算玩的正义秀到最后变成了一场正义旗帜下欢腾的虐杀秀。

吴宇森的以前电影里曾经有过正义,江湖的正义。以江湖为舞台的义气是正义,因为你自己是下棋的人,而你自己也是棋子。自己玩自己,自己只对自己负责(顶多连累几个小弟)。以天下为舞台的义气就没有正义可言,因为你是下棋的人,老百姓当你的棋子,兄弟义气负不起这个责。

在三国战争的正义问题上,吴宇森选择捏造,而李仁港选择反思。在《见龙卸甲》里,天下没有正义的战争,就像片中那个走马灯的暗示一样,“不管你走多远多快,到最后也都像它一样转回来”。战争除了打出一地枯骨,没有改变什么。赵云为了天下太平“杀了一个大圈”,可天下太平了吗?

《见龙卸甲》里赵云最后发现自己只是一枚可怜的棋子,与其累得死伤无数,什么都改变不了,不如一开始就不要做这些,但可悲的是如果不经过无数血战的洗礼,他悟不到一将功成万骨枯的道理。“没有胜何来败”。——这句别扭的台词,观众听懂了吗?

在《赤壁(下)》中周瑜忽然莫名其妙地说“在天下人面前我们都输了”,其实有资格说这句话的,是《见龙卸甲》的赵云。

我们可以不同意李仁港反思出来的这个结论,甚至可以鄙视这个有点俗套的反思,但我不能不对反思本身心存敬意。

我特别喜欢《见龙卸甲》中诸葛亮这个角色。诸葛亮一开始是个“观棋者”,对于天下这盘棋,所有人都拼命搅和,而在诸葛亮眼里,别人要么是下棋者要么是棋子,而只有他自己只是个观棋的人。偶尔指点下棋者几句,那也是自负之外一副事不关己的悠闲劲儿。但即便精明如诸葛亮,也不由自主地从开始的观棋者慢慢变成了下棋者,到最后则是分不清自己是下棋的人还是棋子了。

诸葛亮给赵云下了最后一道命令后,看着赵云离去的背影,那眼神既是失去一枚战力超强的棋子的惋惜,也是同为棋子的悲哀。濮存昕寥寥数句台词、几个眼神,就把这个角色塑造得如此传神,这份功力,只得叹服。

今年看的书和电影里有不少都在讨论和反思“正义”,最红的是《黑暗骑士》,最有宿命感的是九把刀的《杀手:夙兴夜寐的犯罪》。书中两个故事,《九十九》和《猫胎人》,分开看可成独立故事,只有合在一起才能看得出妙处。《九十九》讲极致的正义,《猫胎人》讲极致的邪恶,原来上天既容不下极致的邪恶也容不下极致的正义,两者遥相呼应,其归宿冥冥之中早已注定。

年度“身不由己”大奖

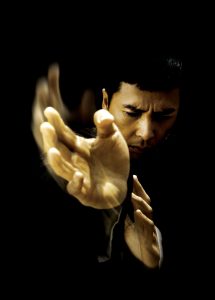

获奖者:《叶问》

正义遭受质疑,英雄走下神坛。

《叶问》弘扬了英雄主义和爱国主义,其实这是gdzj删改的功劳,是主创的意外。

与霍元甲、陈真、黄飞鸿这些根红苗正觉悟高的英雄相比,叶问是一个灰色的英雄,暴走之后一堆事关民族大义的冠冕台词并不能改变暴走的起因是友人惨死而非民族危难。

叶问不是一个入世的英雄,即便后来“忍无可忍”到爆发,也仍然是“隐忍”的,暴捶日本兵那段,如果换成黄飞鸿、霍元甲、陈真,一定会说“你们一起上”,但叶问只是说“我要挑战10个。”这是“我X你妈”和“我X你母亲”的区别。

林家栋饰演的李钊本来是更有现实意义的角色。如果说叶问是灰色的英雄,那么李钊就是彩色的汉奸。现实中鲜有绝对的爱国者,也鲜有绝对的汉奸。

完整版中李钊被ag暴民打死,其实是编导泼给ncagzy的一盆冷水。ag更多时候只是暴民宣泄暴力时一个冠冕堂皇的借口。ag是暴力的免死金牌。

《叶问》本来是一个灰色英雄和彩色汉奸的故事, 只是在gdzj的删删改改和ag观众的一厢情愿下变成了主旋律电影。

但不管怎样,在这样一个“世无英雄、哲人委顿的时代”(李零语),还是很高兴看到还有人为赵云卸甲,为叶问立传。

年度“丧心病狂”大奖

(此处删去500字)

写在年度最后

2008年是极端的一年。只不过本来极端的事件,最后它们的意义都变得不甚明确。黑暗和光明,最后都揉合成一团混沌暧昧的光,让人看不清事情本来的面目。所以饭岛爱姐姐的死是2008一个完美的注解,青春美好的肉体也好,腐烂发臭的尸体也好,都只是人们酒足饭饱后伴着猥琐笑容的谈资。生前身后两幅极端画面,在很多人眼里竟然无甚区别。就如不论是大地震中的八万多条人命还是大盛会中的五十多块金牌,最后都只能证明我们正在一条康庄大道上奔向美好的未来。

2008,88。

版本历史

初版写于2009年初,此次修订时删去很多内容。惊叹于那时的言论尺度。