献给爱电影的你。

如果你对心理学也有点兴趣,那就太好啦~

致读者

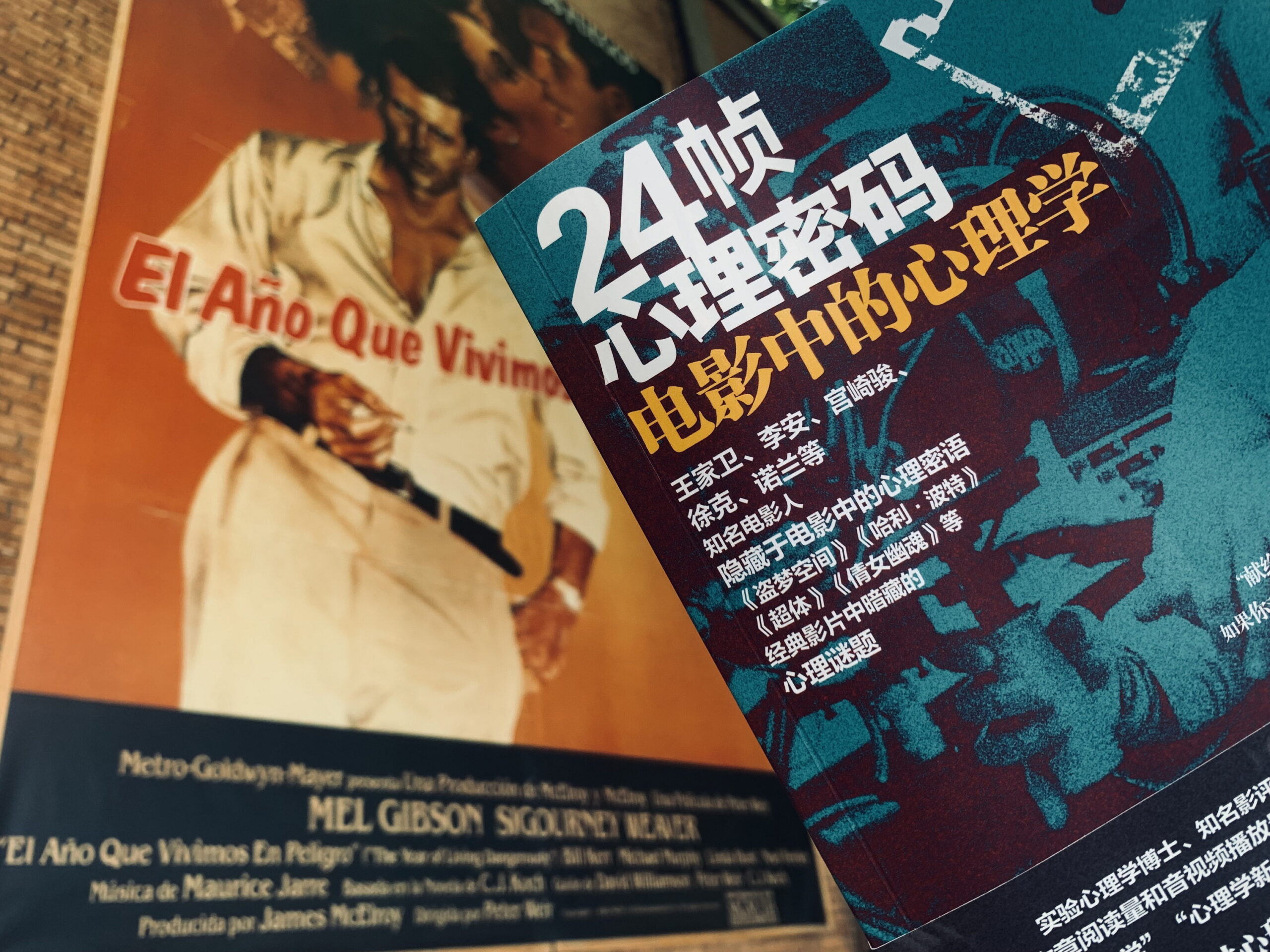

虽然你十有八九是抱着读一本影评集或是心理学科普书的期待翻开此书的,但也不妨把本书当作一本“推理小说”来阅读。书中等待被破解的倒也不是什么离奇命案,而是影视行业内外的各式“心理谜题”——

有些谜题是关于电影人的:比如王家卫、李安、宫崎骏、昆汀·塔伦蒂诺、大卫·林奇这些名导内心深处有什么“意难平”,这些“意难平”又如何缔造出他们作品的独特气质?

有些谜题是关于电影情节的:比如《倚天屠龙记》里的张无忌和《007》里的詹姆斯·邦德这些好坏男人的情欲观,比如《爱乐之城》里有什么不为人知的隐藏主题?

有些谜题属于类型片:武侠片中的盖世神功、恐怖片中的克苏鲁、科幻片中的人工智能背后各自隐藏着哪些心理密码?

还有些谜题则隐藏在银幕世界与现实世界之间:现实中的心理学如何启发电影,电影又如何反过来照进现实中的心灵世界……

其实电影和心理学本就是失散多年的好兄弟。优秀影视作品里的情节设定和经典台词经常让我感叹好编剧和好导演都是被耽误的心理学家。电影编导们对于人性的洞察经常一针见血,直指核心。

更有趣的是,在“第四面墙”外,在“拍电影”和“看电影”之外的现实环节里,也埋藏着很多值得玩味的心理学元素:导演的创作动机、编剧的写作技巧、观众的观影感受乃至于电影技术的发展演进……无不与人类心智的运行规律密切相关。

电影是人拍的,也是拍给人看的,这里面怎么可能少得了心理学?

不过,这不是一本严肃的“电影心理学研究报告”,书中内容都是我在日常观影过程里“灵光乍现时,信手偶得之”的。各位读者可以从书里了解到一些挺炫酷的心理学知识,但我更想伴随着各位一同体验那份只属于影迷的快乐,那种暂别俗世,一门心思钻研电影的傻傻的欢乐。

我是80后,少年时期有幸赶上香港电影和好莱坞电影的黄金年代。彼时影坛大师林立,神作迭出,我从小混迹在那时林立于街头的录像厅里,在录像厅小小的彩电屏幕上认识了王家卫、徐克、吴宇森、斯皮尔伯格、詹姆斯·卡梅隆,一面被小镇青年们制造的二手烟呛得头晕眼花,一面被电影盛世的光辉闪耀得目眩神迷。

我是被黄金年代的电影滋养着长大的,对此深感荣幸。我想透过这本书表达这份荣幸,这本书是我献给电影的情书(掺进一些心理学思维的情书应该也还算是情书吧……)。

这本书的出版,要感谢很多人:感谢好友曲飞、马徐骏牵线搭桥,感谢编辑关宁、晏藜付出诸多辛勤工作,感谢太太王晓微陪我看电影、聊电影,书中的灵感大都是与她挨在一起看电影时迸发的。

最后要感谢的是我假装认识的大佬们。

感谢王家卫、李安、宫崎骏、徐克、昆汀·塔伦蒂诺、大卫·林奇、克里斯托弗·诺兰、詹姆斯·卡梅隆、吕克·贝松、斯坦利·库布里克、查理·考夫曼、雷德利·斯科特、今敏、押井守、庵野秀明……

谢谢你们创造了如此光彩耀目的光影世界,让逼仄的现实变得无限宽广。

有机会为你们创造的那个世界撰写一个小小的注脚是我莫大的荣耀。

魏知超