聊聊跟心理学有关的科幻文学作品。

今天我们来聊聊跟心理学有关的科幻文学作品。我是搞心理学的,又喜欢读科幻小说,所以就想到推荐一些心理学科幻给大家,希望大家喜欢。

其实从广义上来说,所有文学作品都能跟心理学扯上关系,因为文学的核心都是人性嘛,有人的地方就有心理学。比如,我们回想一下金庸的武侠小说,哪一部里面没有丰富多彩的人性描写呢?

但如果狭义地来看,就没有那么多啦。什么是狭义的心理学作品呢,我自己的定义就是,故事里最核心的那个立意,得是一个心理学原理。整个故事要么是围绕这个心理学原理展开,要么是以它为高潮,或者是以它为背景。

比如,金庸的武侠小说里面,我觉得只有《侠客行》可以算得上是一部这个定义下的心理学小说。大家想,在《侠客行》里,为什么最后只有石破天可以破解石壁上那首「侠客行」的秘密,练成绝世武功呢?

为什么造诣比他高得多的各大门派掌门在那儿参悟了几十年却一无所得呢?这个现象,不正好就是非常生动地揭示了人类创新的一个规律吗?

研究创造性思维的心理学家早就发现,人类历史上的很多重大创新和重大发现,都是外行人做出来的。

这也好理解,行业中的人,不知不觉就会被行业里积累起来的各种条条框框、习惯和思维定势给束缚住,这种行业传统里有些是好的,但也有些是糟粕,会限制行业内专家的视野和思路。

但外来者就不会受到这些东西影响,他们没有任何历史负担,所以他们反而能轻易抓住行内专家看不到的一些东西。

这种现象,在科学史上是屡见不鲜的。比如说,提出恐龙灭绝是因为小行星撞击地球的,就不是任何一个古生物学家,而是一位核物理学家。

当时的古生物学家思维很固化地认为是地球气候变化或早期哺乳动物抢夺食物导致了恐龙的灭绝。而那位核物理学家脑子里完全没有这种条条框框,他反而用核物理和天文学知识把这个谜题给轻松破解了。

回头来看《侠客行》那些武林高手,在读诗这件事上全都比石破天专业一百倍,而偏偏是石破天这个纯外行,他是个文盲嘛,一眼就看到了文字以外的信息,发现秘密原来是藏在笔划里。这不就是典型的外行创新吗?

所以像《侠客行》这样,全书大高潮根本就是全方位展示一个心理学原理的,那当然就是典型的心理学小说了。

好,那接下来就按这个标准,跟大家推荐几部我印象比较深刻的心理学科幻小说。

先推荐华裔科幻小说家刘宇昆的两部短篇科幻小说。

大家都知道,科幻界有位大刘,刘慈欣,这位大刘不管你读不读科幻,都一定是如雷贯耳了;科幻界其实还有一位小刘,指的就是这位刘宇昆。

小刘的知名度要低很多。但我一直认为,小刘也是当世最顶尖的科幻作家之一。刘宇昆小时候在国内长大,现在是美国籍。他除了自己写作,也做翻译。

大刘的《三体1》和《三体3》英文版都是刘宇昆翻译的。大刘获那几个科幻文学的大奖,都是小刘代为领奖的。大刘的作品能在英美世界得到认可,小刘功不可没。

刘宇昆写的都是短篇小说,他受的是正统欧美文学训练,用英文写作,文笔一流。我要推荐他的第一部短篇叫《单比特错误》,在我看来,这是一部宗教心理学小说。

研究宗教的心理学家和神经科学家过去这几十年来发现了很多明确的证据,可以证明人的宗教体验其实无非是大脑在特定情况下产生的错觉罢了。

比如说,教堂里管风琴的声波,可以让人产生生理上颤栗的感觉,这种感觉很容易被我们自己解读成神秘的宗教体验。

而刘宇昆这部《单比特错误》正是起笔于“宗教体验无非是一种大脑错觉”这个科学定论,但厉害就厉害在,它最后收笔的时候,反而回过头去不但把宗教对人的意义给捡了回来,还很诗意地升华了。

科学把人推出去很远,但文学会把人拉回来。这句话,你读完《单比特错误》之后,应该能很强烈的感受到。

我推荐的第二部刘宇昆小说是《爱的算法》。这部小说,是从人工智能反观我们人类自己的一个心理学和哲学困境。什么困境呢?那就是人的自由意志可能是一种幻觉。

人工智能的反应能力进化到以假乱真的地步,这很可能是我们这一代人有生之年能看到的事情。但是,在人工智能背后驱动它们做出反应的,无非是一些算法,一个深度学习神经网络,一堆数学公式罢了。

那么,我们人类自己,我们脑子里的一切,是不是无非也就是一堆算法而已呢?

从本质上来说,我们是不是就是一部高级机器呢?这种思考,我们在《攻壳机动队》《黑客帝国2、3》这样的作品里都见过,其实也不新鲜。但《爱的算法》是把关于自由意志的这些思考与一股冰冷压抑的氛围融合在一起,短短几页,看得我浑身发冷。

当然,浑身发冷在我这里是对科幻小说的最高褒奖,是个褒义词。我读科幻小说,追逐的就是这种头皮发麻的感觉。

好,接下来我们再来说另一位华裔科幻大宗师,特德姜,他最著名的小说是《你一生的故事》,去年被我很喜欢的一位导演丹尼斯.维伦纽瓦改编成了电影《降临》。

特德姜不少作品都有很强烈的心理学意味。这部《你一生的故事》最核心的立意其实就是心理语言学的一个原理,那就是人的思维会被语言改造,说英语的人和说普通话的人,他们的大脑构造其实都是不同的。

而在《你一生的故事》里,特德姜是在这个心理语言学的基础之上继续展开一个更天马行空的设定。

他设想,如果有一种语言是可以同时产生表现过去、现在、未来的含义的,也就是如果语言超越了时间的话,那么使用这种语言的人,他的大脑,也会超越时间。《降临》这部电影已经拍得非常不错了,但《你一生的故事》更值得强烈推荐。

特德姜还有另外两部心理学意味更浓的短篇小说。

一部叫做《领悟》,这是一篇关于人类智力升级的作品。前几年有一部电影叫做《永无止境》、现在也拍了美剧版,讲人类发明了聪明药的故事,那个故事其实就深受《领悟》的启发。

比较平庸的科幻作者来写智力飞升这种主题,无非就是幻想人的反应速度很快啦,做个算术题之前很吃力,现在瞄一眼就知道答案,无非就是这样。

但《领悟》里,主人公因为一个事故智力飞升之后,他做的第一件事,居然是先发明一门语言!我看到这一段的时候简直惊掉下巴,这简直太对啦!因为语言是思维最重要的工具,智力飞升之后,现有的语言已经就成为思考的瓶颈。

所以智力超人当然首先会发明一种新的语言,只有超级语言才能发挥出超级智力。当然,这只是《领悟》一个小细节,这种惊为天人的细节,几乎遍布整部小说。

特德姜的另外一部心理学科幻叫《赏心悦目》。这几年网上不是经常有关于颜值的各种讨论吗?什么颜值就是生产力,颜值高的人占便宜,明星整容等等。

这部《赏心悦目》,就是在这种讨论之上开了一个脑洞,小说里有人发明出一种叫审美干扰镜的东西,把它戴在头上,你对脸的审美能力就被屏蔽了。

你虽然完全认得出一张脸,但就是没法判断这张脸是美还是丑。小说采用戏仿新闻采访稿的手法,整部小说由好几篇新闻访谈组成,每一篇都是一个被采访者叙述自己对审美干扰镜的观点。人如何看待美貌的各种心理,在这些访谈里展露得淋漓尽致。

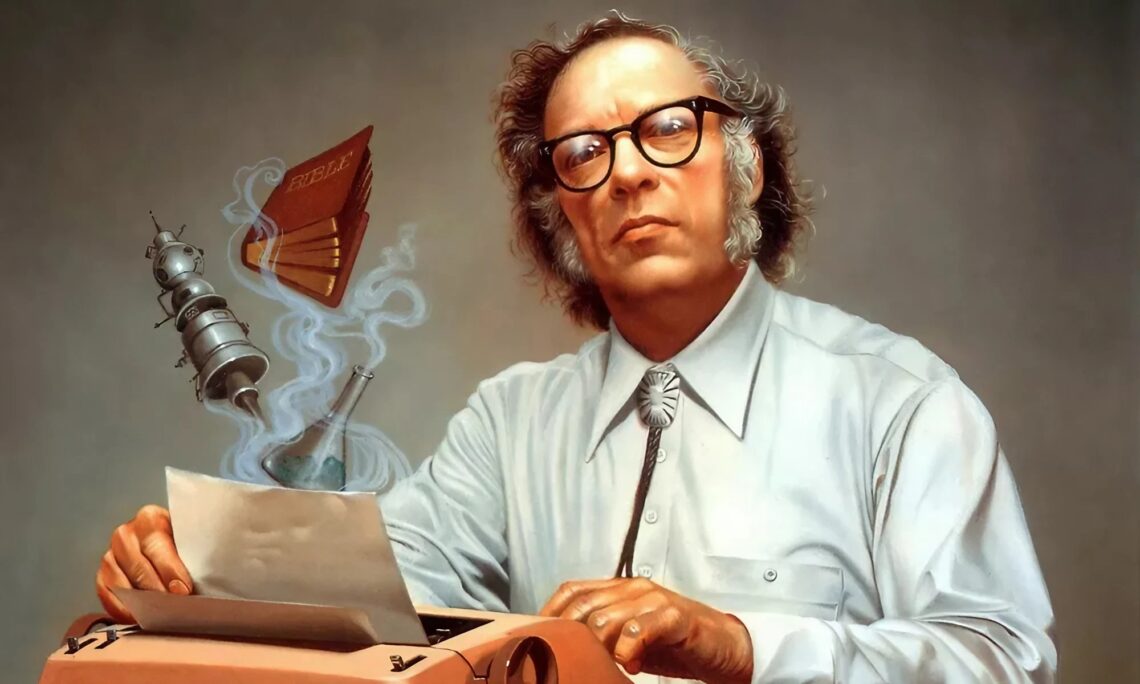

特德姜的几部小说,介绍完啦。接下来我们聊阿西莫夫。

我们聊科幻小说,肯定躲不开这位科幻小说的泰山北斗的。我觉得阿西莫夫的作品有一个特点特别有趣,那就是他作为一位既写科普又写硬科幻的纯理工男,却对人文社科充满敬意。

比如说,他最最著名的《基地》系列,里面最厉害的一群人叫心理史学家,这帮心理学家可以预测出整个银河系人类社会的走向,然后在背后暗中控制。

他另一个最著名的系列《机器人》,里面有一个很核心的人物叫苏珊卡尔文,她的身份是机器人心理学家。阿西莫夫是有多爱心理学家啊。

阿西莫夫还专门写过一个短篇,简直就是写给文科生的情书,叫《低能儿收容所》,把人的创造性几乎完全归功于人文科学。这部小说几页就看完了,就不剧透了。细节虽然很古老了,但是核心创意非常精彩。

刚才介绍的这些全部都是短篇小说,大家如果有兴趣找来看的话,几个睡前的零碎片阅读时间也就能读完了。

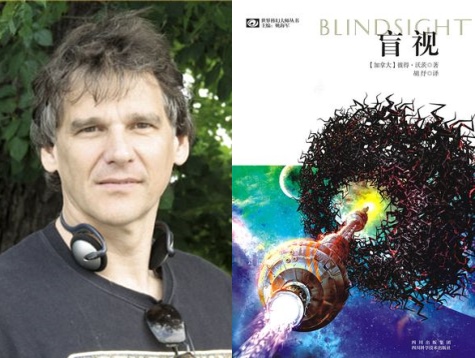

最后,我要跟大家隆重推荐一部大长篇,加拿大科幻小说家彼得沃茨的神作《盲视》。这部小说,我在喜马拉雅的《大咖读书会》里做过一整期节目的详细解读。这里简单介绍一下。

这部《盲视》不但是非常难得的一本以心理学命题为核心的长篇硬科幻。

而且,作者在小说里探讨还不是一个细枝末节的问题,作者的野心非常大,他对准的是心理科学和心灵哲学共同的那个「圣杯」,那个最终极的问题,就是——人为什么会有意识、我们人类为什么都有一个主观体验,为什么我们每个人都会感受到有一个「我」在看、在感受这个世界?而这个自我意识、主观体验,它到底又有什么用呢?

我自己从小就对意识问题非常感兴趣,所以读到《盲视》这本小说的时候无比震惊,我万万没想到这个形而上学的终极问题可以在一部科幻小说里以这么耐人寻味的一种方式呈现出来。

如果你对这部小说感兴趣,可以到大咖读书会听我的解读。如果想直接找书来看呢,这里给你打个预防针。这本书的写作风格对于一般读者来说其实相当不友好。

作者彼得沃茨首先不会在书里费任何笔墨去跟你交代密集的心理学、生物学、物理学专业名词,他觉得你自己就应该知道——你居然不知道?那你自己查去。

其次,他也不会费多一句口舌去跟你交代小说里无比复杂的背景设定。他就好像当自己在写的是现实主义小说一样,完全把读者当成生活在他小说世界里的人。

所以我读这本《盲视》的时候,总能感受到一股理工男科幻作家的傲娇之气扑面而来。

你可以想象一下,如果《生活大爆炸》里的谢耳朵Sheldon去写科幻小说,那会写出来什么呢?我觉得写出来的大概就是《盲视》这样的。

但是,就跟我们爱Sheldon一样,只要你容忍了它的傲娇,你就一定会爱上它。

文 | 魏知超

编辑 | 王晓微

本期主播 | 魏知超

PS: 嘻嘻,厚着脸皮插一个硬广,老魏耗尽毕生功力做的一个付费节目《魏知超:心理学前沿好书精讲》(后来改名叫《魏知超:心理学新知课》)——领先国内至少一年抢鲜品尝全球顶级心理学家最新出版重磅好书,为你打开一个全新世界——已经上线两个多月了,收获无数好评,是全网唯一一个立足专业有趣心理学的新书精讲节目,求新求变永不满足的你还不快来听?!

魏知超·心理学新知课