坑,一般有两种意思。

1. 悬念之坑——制造悬念为“挖坑”,揭晓悬念为“填坑”。

2. 连载之坑——多见于日本长篇漫画,连载超过一定年限,就等于把自己挖成个大坑,剩下来的连载也就成了一个填坑的过程。

本文兼述两者。

在我这点有限的阅读经历中,遭遇过几位“以挖坑为乐”的大师,小议如下——

倪匡:打死我也不说

倪匡老师的科幻小说“卫斯理”系列,其中科幻的成分其实不值一提,“悬疑坑”倒是每本必挖的,挖坑的过程也都挺吸引人,但填坑的质量,可就实在不敢恭维了。

“卫斯理”系列里有一部叫《前世》的小说,写一个惨死的人转世变成一个婴儿后还保留前世的记忆。转世后的婴儿托人捎信去恐吓当年害死他的仇人。仇人备受惊吓,提心吊胆畏畏缩缩过了几十年,可转世后的对头居然就是不找上门。

这是怎么回事?中间有什么隐情?是不是转世后的对手在酝酿什么可怕的阴谋?!

结果到了最后“填坑”那一章,倪匡老师给出的答案是:那个婴儿后来又没有前世的记忆了,原来没有上门复仇居然只是因为他忘了——这是什么鬼?前面明明让我看一个人用尽全力举起一个看着足有200斤的杠铃,最后却告诉我那是塑料做的?

其实这一部还算是倪匡挖过的坑里填得算不错的了。另有一部忘了书名,但对其中“填坑”环节的随意印象非常深刻:那部小说为了保持悬念,前2/3是卫斯理第一人称,进展到卫斯理得知谜底的时候,居然突然换成了第三人称让别的角色说故事,愣是白白多出1/3篇幅。

倪匡还非常善用一种非常摆烂的填坑手法。在“卫斯理”系列小说《新武器》里,里面有一个角色从一开始就知道谜底,但她就是摆出一副“打死我也不说”的架势,任何人来打探就是不开口。但在故事结尾处,这个角色突然毫无理由地将谜底全盘托出。过分的是,听完她揭晓谜底的那番坦白之后,完全看不出来她当初为什么“打死我也不说”。难道当初三缄其口,就是要让主角们瞎忙活一场,好凑成一本小说?倪匡老师赚稿费的手段真是行为艺术级的。

古龙:土没用完坑就平

倪匡小说是科幻外衣下的假悬疑,古龙小说是武侠外衣下的推理故事。古龙也是一个喜欢挖坑和填坑的人。不过填坑的水准相当飘忽。

小时候读到的第一本古龙小说是“小李飞刀”系列的《九月鹰飞》,前面部分都是挖坑,到了倒数第二章,主人公叶开用了一整章长篇大论的推理找出BOSS,把整本小说挖的坑给填上了。那时没读过推理小说,被这部分震撼得不轻,不知道今天重读观感如何。这是印象中古龙小说的坑里填得比较好的。

很多带点神秘色彩的悬疑小说,挖坑的过程中往往会安排某些神秘角色做出离奇行为,行为越诡异、越离奇、越难以用常理解释,挖坑的过程就越吸引人。楚留香系列里一部《桃花传奇》就挖了这样一个由无数离奇诡异难以解释的行为构成的坑。在读者们纷纷调动自己的智商和想象力为书里这些离奇行为做合理解释而未果之后,到了小说临近结尾填坑时,古龙居然告诉读者:那些离奇诡异难以解释的行为都只是一个邪教的教规规定而已:就是有这么个邪教,它就是要求教众搞神秘、搞惊吓,怎么样?解释得天衣无缝吧?——但这简直就是最偷懒的填坑伎俩。

以前读过一部网络悬疑小说《伤心至死》,填坑时用的也是这种伎俩,故事里有一个非常诡异的细节,在很多角色离奇死亡的现场都会出现一个穿黑色雨衣的神秘人。这个画面在整部小说里赚足了读者眼球。结果填坑时作者把穿黑色雨衣解释成一个奇怪的小村庄的葬礼习俗。如果坑都可以这样填的话,那无论什么天花乱坠的诡异细节岂不是都可以随便写?反正最后只需把它解释成什么怪教规或怪习俗就都说圆了。

楚留香系列里还有一部《蝙蝠传奇》,其中有一个细节是楚留香在船上刮下一些奇怪的粉末,留作一项重要的破案线索,古龙写到这里还故作神秘地问了一句“他又发现了什么?”。可到了最后填坑的时候,楚留香愣是完全没有用到这包粉末就把案子给破了,这包粉末直到本书结尾再也没有出现过。这倒省事,土还没用完,坑就平了。

阿加莎克里斯蒂:推理女王只是个误会

说挖坑,就不能不说以挖坑和填坑为核心标志的推理小说。

推理小说界“挖坑女王”阿加莎·克里斯蒂被国内推理小说迷被尊称为“推理女王”。不过,其实在英文里,阿婆的称号其实是“犯罪女王”。看来中文读者和英文读者对阿婆的感受是还是有点差别的。大概在英文读者眼里,阿婆小说里最精华的部分是对犯罪这部分的设计,也就是“谁是凶手”、“凶手的动机”、“凶手是怎么干的”,所以她是“犯罪女王”。而在中国读者眼里,推理的部分,也就是“波洛是怎么知道的” 才最重要,所以是“推理女王”。

我的个人感受是,阿加莎小说中的推理环节并不是每一步都有十分严密的逻辑,很多关键推理环节经常只是基于侦探的直觉。而且她的小说有时甚至有违推理小说的公平原则:即侦探掌握的所有线索也必须让读者全部知情。有时候波洛发现某条线索时,阿加莎并没有把那条线索清晰地告诉读者,而是在填坑的时候补充(例如《罗杰疑案》中关于某个物件摆放位置的线索)。

所以我觉得“推理女王”只是一个误会。并不是说阿婆的推理不好,而是“犯罪女王”才能真正反映她的价值。阿婆最著名的那些小说,《东方快车谋杀案》、《尼罗河惨案》、《无人生还》、《罗杰疑案》,它们给人留下印象最深刻的,是波洛的推理过程,还是凶手既出人意料又在情理之中的犯罪动机和布局呢?真正吸引我们的是发现犯罪真相的过程还是犯罪的真相本身?

四大坑神

如果以上几位还算是循规蹈矩地挖坑和填坑,那以下四位就是把挖坑和填坑发展成了行为艺术——

1.高屋良树:灭绝恐龙的陨石坑

日本漫画大多是由一个漫画家带着几个助手以小作坊形式创作,所以进展速度之慢也就可想而知了,长篇漫画连载起来动辄数年甚至十数年,连载到后来就成了坑。

比如荒木飞吕彦的《JOJO奇妙冒险》,从1987年开始连载,到现在已经是第23年了,居然还在连载中。好在作者十分勤奋,20多年来几乎一直保持每周更新一回的速度,如今这个二十年大坑眼看就要突破单行本一百卷的规模(本文初版写作于2009年前后)。

但就算是这样一位挖了个二十年级别陨石坑的挖坑魔人,跟高屋良树这位日本漫画界的第一坑神比起来也完全是轻量级的了。

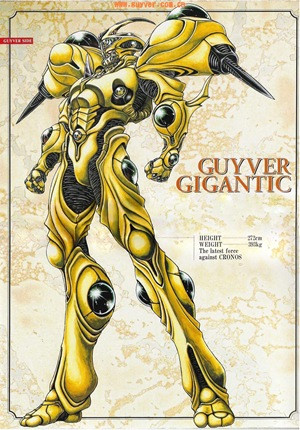

高屋大神的《强殖装甲凯普》,从85年开始连载,至今仍在连载中,是一个1/4世纪级别惊世骇俗的陨石坑!跨越时间长还是其次,真正可怕的是25年来本书仅完成26卷,别的漫画家一周可完成的工作量高屋大神平均要用一个月完成。《强殖装甲凯普》目前在某月刊上一月连载一回,而且停载事故屡屡发生,只要大神一不高兴,就放读者几个月鸽子。如果我没记错的话,有一个月大神更新了可怜的3页,让因为没有收到停载消息而苦等一个月的读者们哭笑不得。更让人崩溃的是,这部漫画还是多线叙事的,目前至少有3-4条支线情节并行,所以当一个支线告一段落时,很有可能读者在第二年甚至第三年才能看到这条支线的后续。

比这还恐怖的是,这个陨石坑还在继续扩大。即便连载了25年,高屋大神也一点都没有要填坑的意思,旧的谜题没有解决,新的悬念层出不穷,新面孔还在粉墨登场中。从目前的剧情发展态势来看,起码得再过个1/4世纪我们才能看到结尾。

而这个耸人听闻的大坑之所以没被读者抛弃,完全是因为《强殖装甲凯普》除了更新速度慢得令人叹为观止之外,故事本身却非常优秀。实际上,它几乎是我见过以生物科技为背景的最优秀的科幻故事。它把生物科技的可能性几乎推到了某种极致。而且它还将这种极致幻想在广阔的时空背景中展开,在空间上有宏大壮阔的宇宙舞台,在时间上有跨越数亿年的生物演化史。所以尽管《强殖装甲凯普》是一个足以灭绝恐龙的陨石坑,但它的确也是一部引人入胜的科幻史诗。

但愿能活到这个坑被填上的那一天。

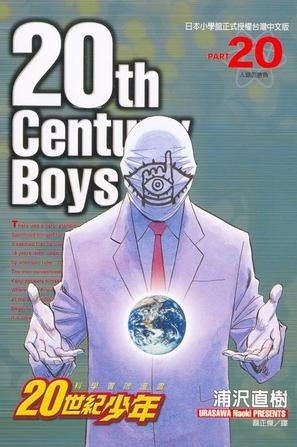

2.浦沢直树:挖坑是种艺术

读者辛辛苦苦看挖坑,多少总是冲着最后填坑的结果去的。挖坑挖得再精彩,坑填得不好也照样被读者唾弃。甚至填坑同样烂的情况下,挖坑越精彩反而越被唾弃——谁让你故弄玄虚呢?

可见精彩的挖坑手艺也得配上同样精彩的填坑手艺才有价值。所以一般来讲,挖坑是不能独立于填坑的,挖坑填不上总是被鄙视的。不过,这个一般规律到了浦沢直树大神这里恐怕就未必成立了。

浦沢直树的两部大长篇《Monster》和《20世纪少年》是公认的神作。最近《20世纪少年》真人电影版上映,让很多没读过原作的观众也知道了这个日本漫画界神一样的人物。虽然已经很多人吐槽过,但我还是要强调一次:跟原著比起来,真人电影版就是一坨屎!

《Monster》和《20世纪少年》既然被奉为神作,那么照理说它们应该是很完美的作品才对。但事实上并不是!在我看来,这两部作品不但都有同样的一个缺陷,而且这个缺陷放在别的悬疑作品里是致命的,那就是刚说的——挖坑填不上。

这两部悬疑题材的神作居然双双犯了悬疑题材的大忌!

这样的作品怎么会变成神作呢?

我想这是因为这两部作品的挖坑过程实在太精彩了!太过精彩,以至于可以独立于谜底揭晓和填坑的过程,而被当成一个独立的部分来单独欣赏!

在浦沢直树这里,挖坑不再必须依靠填坑的结果来实现自己的价值,它是独立的精彩,浦沢直树把挖坑变成了艺术。在《Monster》里,整本书在最后两卷之前几乎都是在对BOSS约翰进行侧写和虚写,而最后两卷约翰正面出场反而是全书最大的败笔,因为读者会发现凭约翰在最后这卷展现出来的本领并不能让人信服地让他做出他之前能做出那些事来。这就是挖坑填不上了(《20世纪少年》里对“朋友”的描写与此非常类似,当故事后期“朋友”正面登场时,读者也会发觉他展现出来的本领似乎并不足以把世界搅和成那副德性)。

这在是别的悬疑题材里毫无疑问是大忌,但在浦沢直树这里,它变得无所谓!因为整套书在此之前对约翰的侧写、虚写简直是神了。通过这些侧写和虚写,读者甚至可能会一想到约翰就不寒而栗。在浦沢直树的笔下,正面登场之前的约翰是一个心理极致扭曲却又十足冷静、残酷却又散发魔性魅力、操纵人心和引人入魔的头脑和手段都盖世无匹的邪恶之神,你若不幸遇到他,就别再有全身而退的妄想。这份侧写的功力,在整个漫画界里恐怕是盖世无双!

所以我觉得欣赏浦沢直树,那就纯粹去欣赏这登峰造极的挖坑艺术就好了。坑填不填得上,倒无所谓了。

浦沢直树虽是侧写之神,却不善正面描写,这不能不说是一个遗憾。好在有一个他的忠实粉丝用自己的天才帮偶像弥补了这个遗憾。这位天才粉丝就是台湾作家九把刀。其实不难看出,九把刀《都市恐怖病》系列中令人战栗的夜之王Hydra的原型就是《Monster》里的约翰。浦沢直树爱写邪恶其实却未必真正了解邪恶,而九把刀则恰恰是华语作家中当之无愧的“邪恶之神”,浦沢的不足正好是九把刀的最强项。当年读完《都市恐怖病》系列,我的第一感觉就觉得终于有人帮浦沢直树把真正的约翰抬了出来,让他直面读者了。

其实九把刀受浦沢直树影响还不止表现在此,比如《猎命师传奇》中乌拉拉的部分性格就来自《20世纪少年》中的男主角贤知。喜欢看浦沢直树挖坑的朋友不妨看看九把刀。

3.庵野秀明:即日填上

填坑最轻松的手段是怎样呢?是只在坑顶铺了层塑料布,旁边立块告示牌,上书:“土石运输中,即日填上”。

尽管你几乎什么都没干,但你让所有人都相信,填坑的土早就准备好了,只是眼下没有让人们亲眼看到它填上而已。你要做的,只是把“坑能填上”的戏码做足。蛛丝马迹留得越多,人们就越相信你是能把坑填上的,尽管你可能压根就没准备过填它。在我看来庵野秀明的《EVA》就是这样的一部作品。

《EVA》的高明之处,在于它用无数多欲说还休、遮遮掩掩的蛛丝马迹,让你觉得这个表面上几乎无法贯通的故事之下,还有一个无比庞大复杂的背景和阴谋,让你觉得《EVA》的情节只是这个巨大的背景中的一个断章。而实际上庵野秀明并不需要真的准备这样一个巨大的背景故事,他要做的只是让那些暗示有这个背景故事的蛛丝马迹看起来都指向这么一个背景就行了。挖完坑,然后让所有人都相信你已经准备好了填坑的土石,然后让所有人就都迫不及待地去猜填坑的土石在哪里。

看来在填坑这一点上,庵野秀明似乎比浦沢直树还进一步。浦沢直树还好歹还自己填了坑,而庵野秀明只是声明“即日填上”,于是就有无数等不及的粉丝自己运来土石帮他填上了。

4.曹雪芹:只挖不填是为神

张爱玲说,人生有三大憾事,一恨海棠不香、二恨鲥鱼多刺、三恨红楼未完。刘心武老师却说:“红楼梦其实是写完了的”。

红楼已写完的证据,基本上来自一个单一证据:一个自称脂砚斋的人在古本《红楼梦》中写了很多批语,批语中不但有80回后的篇章“被借阅者迷失”这样扎人的字眼,还直接引用或道出很多80回后的内容。

当然,就算没有脂砚斋的批语,我们也有足够的理由相信:曹雪芹就算没有完成80回后的内容,也至少对80回后的内容有过全盘的构思。因为《红楼梦》文本中有太多所谓的“草蛇灰线”——即前后文呼应。在前80回中已经有了不少这种前文铺垫后文响应的例子,这让我们有理由相信更多的呼应会在80回后出现。脂砚斋的批语无疑是这种推测的明证。

这是绝大多数人都认可的观点,而下面纯粹是我异想天开的假想:

会不会,脂砚斋其实根本就没有看过《红楼梦》80回之后的内容,而只是玩了一个行为艺术?!

先前看到过梁文道接受的一个采访,他说自己年轻时玩过一次挺酷的行为艺术:“我……做过行为艺术、观念艺术的东西。我那时候还策划过一个假的展览,我召开了新闻发布会,给媒体介绍我的展览,给他们发了新闻通稿,但其实这个展览根本不存在。”

后来我又读到了九把刀的一本他在非洲某小国的“游记”,其中的见闻与遭遇非常逗趣。结果九把刀在那本书的结尾才告诉读者真相:其实他根本就没有去过书里提到的那些地方,“游记”中记录的旅游其实根本就不存在,那其实是本虚构的小说而已。

再后来,我又知道了斯坦尼斯拉夫·莱姆写的一本叫做《完美的真空》的“书评集”,而实际上书中被评论的那些“书”根本就不存在。

这些对不存在的展览、不存在的影视、不存在的书籍品头论足的行为艺术,即使今天看起来仍然很先锋很前卫,但我不禁想:难道只因为这样的行为艺术太酷,我们就能断定在两百多年前的清朝中期没有这样的行为艺术吗?

脂砚斋会不会也是这样一位喜欢对不存在的书籍品头论足的行为艺术家?

假如我就是这样一个活在清朝中期的行为艺术家,当我偶然得到一部80回的《红楼梦》而且又打听到作者的身世,并知道它80回后的文字不存于世,那么这样一部残书不正是我实践艺术理念的绝佳材料吗?

我一定会根据前80回的内容和我对曹雪芹的了解,在这本书的正文夹缝中写批语。我的批语其实不是真的为了评论这部书,而是要铺展我的行为艺术。我要做的,是对“不存在”进行评论,是要让人们相信80回后是写完了的。我会使出浑身解数编造蛛丝马迹,把它们散布于我的批语之中。这些蛛丝马迹越与前80回中曹雪芹的“草蛇灰线”契合,我的批语也就显得越真实。一旦我的批语流传开来,后世小子们也就认定我是看过80回后的了。这是多么炫酷的行为艺术!

当记者们相信展览真的存在,当书店的伙计把《完美的真空》摆在“文学评论”类的时候,梁文道和莱姆们正在暗处偷笑呢。此时的脂砚斋会不会也在天堂捧着一本《刘心武揭秘古本红楼梦》得意得前仰后合呢?

——当然,脂砚斋是一个行为艺术家的可能性微乎其微,这只是我的胡思乱想,但你能说这一点可能性都没有吗?

不管曹雪芹有没有写完红楼,也不管脂砚斋是不是行为艺术家,客观的结果总归是他们联手挖了一个前无古人后无来者的坑。

有人说《红楼梦》写尽一个“痴”字,其实还不如用曹雪芹的原话来形容——红楼是写尽了“意淫”二字。而它留下的这个大坑,也成了后世千千万万中国人集体“意淫”之物。越是深不见底的深渊就越有一股拉扯人的邪黑魔力,让后世多少文人纵身一跃,在永远的下坠中燃尽自己的文化生命。

就像林黛玉教香菱写诗那样,最好的诗不用管韵,最深的坑也是不用填的。后世千千万万的读书人,都是填坑人。

大音希声,

大象无形,

大器免成,

大坑不填!

所以只挖不填的曹雪芹是上天入地古往今来的第一坑神,坑神之神!

版本历史

本文出版2009年左右撰写,发表于时光网,原文已被删除。