《贪婪的多巴胺》

作者:丹尼尔·利伯曼(精神病学家,任职于美国乔治·华盛顿大学)

总体评分:5星

其实我读到倒数第三章的时候还只是觉得核心观点挺赞的,不算特别惊艳,但这本书从倒数第二章开始突然拔高了。作者先用多巴胺解释美国人的国民性格,这就已经很开脑洞了,然后又用多巴胺来探讨人性的本质和人类的命运,格局一下子就提上去了。所以这本书是科学出发,最后飞升到了一个俯瞰人类的高度,是高开高走,十分难得。

翻译:4星

整体很流畅,个别术语的翻译可能有改进空间,总体好评。

阅读门槛:低

通俗,无需相关知识储备,对读者友好。

这本书是关于多巴胺这种“欲望分子”是如何左右人的思想和行动的。从从关于多巴胺的一系列神经科学、心理学事实开始写起,最后上升到俯瞰人类本性和人类命运的高度,部分观点相当发人深省。

《贪婪的多巴胺》的一部分核心观点和印象深刻的亮点——

1.“远方分子”多巴胺

人活于世,无非在忙两件事。1,追求还没到手的东西。2,享受那些已经到手的东西。很多事都有这两面——追求女朋友,然后享受腻在一起的快乐;努力工作挣钱买房子,然后享受陷在沙发里看电视的惬意;寒窗苦读争取功名,然后享受一日看尽长安花的荣耀。

“享受已有的”和“追求没有的”这两件事,在大脑里其实是被两类化学物质(神经递质)左右的。

“享受已有的”,由一些“当下分子”控制。大脑大量分泌“当下分子”时,我们关注的是那些已经拥有的和正在体验的事物——比如长跑过后,大脑里大量分泌内啡肽,让我们体验到那种轻飘飘的快感;性高潮时,催产素大量分泌,让我们欲仙欲死;滑雪时,去甲肾上腺素大量分泌,让我们体验心跳加速的刺激。

本书的主角多巴胺也是大脑里大量存在的一种神经递质,但它是一个自成一类的“超级异类”,因为多巴胺不是一种“当下分子”,而是一种“远方分子”。多巴胺会把我们的注意力导向那些目前还不在眼前、但我们想要得到的事物上。

多巴胺负责让人产生欲望,让人感觉“我想要”。正是多巴胺在驱使着我们追求金钱、食物这些看得见摸得着的事物,也是它在驱使着我们去追求那些看不见的东西,比如追求知识、追求爱情、追求影响力。

其实,只要是跟不在眼前的事物打交道,多巴胺就参与其中——规划未来、艺术创作、科学研究、学习知识,这些行为其实都是多巴胺驱动的。也就是说,人生两件大事里的另外那一半——追求没有到手的东西,几乎就是由多巴胺这一种分子负责的。

多巴胺让人产生欲望,这个观点其实很多人都不陌生,但读《贪婪的多巴胺》之前,恐怕很少有读者意识到多巴胺涉及的范围居然如此深广。

2.多巴胺过剩的人

多巴胺让我们觉得不满足,觉得“我还想要”,这当然很重要,没有它,我们无欲无求,我们就活不下去;而 “当下分子”让我们感觉“我很满意”,这当然也重要。

多巴胺和“当下分子”在跷跷板的两端,此消彼长。理想状况下,“我还想要”和“我很满意”应该要平衡一点。我们花一部分精力去追求各种事物,然后花另一部分精力享受当下,这种平衡的生活可能会带来最大的幸福感。但现实是,在很多人身上“当下分子”和多巴胺的力量是不平衡的。

《贪婪的多巴胺》这本书关注的重点是多巴胺的力量完全压倒“当下分子”的情况。在有些人的大脑里,多巴胺回路特别活跃。这些人最鲜明的特点就是:他们只喜欢追求,却不会享受当下。

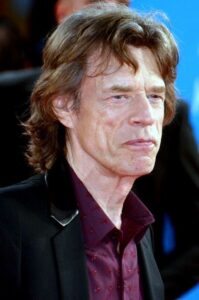

滚石乐队主唱米克·贾格尔曾告诉他的传记作者,他和大约4000名女性有过性关系,也就是说成年后每5天就要换一个伴侣。他追求,然后继续追求,永远无法满足。这就是一个典型的多巴胺回路过度活跃的人的表现。

你应该听说过听说过一些“工作狂”企业家的故事,他们嗜工作如命,除了工作什么兴趣爱好也没有,甚至对家人也不管不顾,所有精力都放在工作上。这些人虽然腰缠万贯,但却几乎没有兴趣享受生活。这一类企业家显然也是多巴胺过度活跃的人。

伊隆·马斯克可能就是此类典型,他在Paypal工作的某段时间,据说曾经一天工作23个小时;前些年马斯克卖掉房产,住进房车,有人批评他是作秀,也有人说他是在下一盘大棋,但读完《贪婪的多巴胺》这本书之后,我觉得解释可以单纯得多——马斯克无非就是多巴胺过剩而已,他对追求未知的热情远超享受当下。

多巴胺驱动我们追求各种未知事物,所以在创业、创作、科研这些对“探索未知”很高要求的行业里,聚集着大量多巴胺过剩的人。很多杰出的企业家、艺术家、科学家都是多巴胺过剩的。这就是为什么总看到很多企业家、艺术家、科学家好像都不太快乐,他们跟家人、子女、下属的关系非常糟糕,他们好像总是忧心忡忡,总是一副有事情没做完、赶着要去发现点什么的样子。

书里是这么归纳这群人的宿命的:

他们为公众做出了许多贡献,但无论他们变得多么富有、出名或成功,他们很少体验到快乐,也从不知道满足。促进物种生存的进化力量产生了这些特殊的人。大自然驱使他们牺牲自己的幸福,把有益于其他人的新思想和创新带入这个世界。

3.多巴胺过剩的国家

有多巴胺过剩的个人,那有没有多巴胺过剩的国家呢?按照作者的观点,可能还真有这么一个国家,那就是美国。

原因是,美国是一个几乎完全由移民和移民的后裔组成的国家。

移民有什么特点?移民里多巴胺过剩的比例很高。

这在道理上很好理解。多巴胺让人不安于现状,往往是那些多巴胺过剩的人才更有可能下定决心离开故土,去一块陌生的土地上讨生活。

由移民组成的美国人,多巴胺过剩的比例是不是真的偏高呢?的确有间接证据,那就是:多巴胺过剩的人,很容易患双相情感障碍,就是交替性地陷入抑郁和情绪亢奋,也就是我们平时说的躁郁症。而美国恰恰就是全世界范围内躁郁症发病率最高的地区,人群里有4.4%的人有躁郁症,是世界其他地区平均水平的两倍。

这4.4%是躁郁症最严重的一群人,其实躁郁症有从重到轻的各种表现,其中最轻的表现,是“只有躁,没有郁”,也就是长期处在情绪略微亢奋的状态。情绪亢奋的人特点大致是这样:他们思想积极,甚至过于乐观;他们很自信,甚至有点自大;他们充满活力,总有各种计划;他们兴趣广泛,多管闲事,有时过于热情,但又经常很快失去兴趣

——这说的,不就是美国人的民族性格吗?简直各种优缺点都完全对得上。

这一切都指向于,由移民组成的美国是一个多巴胺过剩的国家。

也许就是因为这些移民身上过剩的多巴胺刺激了美国社会的各种创新创造。在硅谷,52%的初创企业都是由移民创办的。在美国每年申请的各类专利中,有40%-70%都是由移民申请的。

今天的硅谷大佬马斯克就是个移民。巧不巧?马斯克还是个躁郁症患者。

过去有很多人从制度的、文化的角度去分析美国的创造力到底来自哪里,多巴胺这个角度给我们提供了一个很特别的视角,很开脑洞。

(读到书里这一段的时候,我联想到美国的邻居加拿大。加拿大这个国家当初主要是在美国闹独立时由那些不想脱离母国英国、不想独立的殖民者建立的。在这个过程里,美国人的性格会不会又进行了一次多巴胺筛选呢?那些多巴胺不够多、安于现状的,去了加拿大,于是留下来的美国人身上的多巴胺浓度就变得更高了。今天加拿大人的生活明显比美国人更安逸,不知道背后是不是也有多巴胺再捣鬼?)

4.“我”就是多巴胺

回到书里的另一个角度:多巴胺系统是不是活跃,只是决定一个人的性格吗?不只如此。其实不管你体内的多巴胺系统是不是活跃,多巴胺都定义了“你是谁”。

书里是这么写的:

在我们心中,我们就是多巴胺。

如果你去问一个人,人性的本质是什么?

一个“学者可能会说她的本质是理解世界的能力。……她评估、判断,并做出预测,她给出自己的理解。”关注和理解未知,这其实就是多巴胺的工作。

一个享乐主义者会告诉你,他们“相信最深处的自我能使他体验到快乐。无论是葡萄酒、女人还是歌曲,他的人生目标就是在追求更多的同时得到更多的回报。”这当然还是多巴胺的工作。

一个“艺术家说自己的人性本质是创造力。正是那神一般的力量创造了从未存在过的真与美。人的存在正是创造之源。”想象不存在之物,然后创造它,这仍然是多巴胺的工作。

所以,如果我问你:“你是谁?你怎么定义你自己?”你会怎么回答呢?

我想你多半也会说:“我就是我对XX的决心”,“我就是我对XX的信仰”。

所以,定义了你这个人的,是“你想要什么”而不是“你已经拥有了什么”——你就是多巴胺。

5.多巴胺就是这个时代

最后,多巴胺不但定义了“你”,也定义了我们今天的这个时代。

消费主义让你每天都想着“我要买更多”,抖音让你随时“想要看下一条”,游戏让你永远“想要开下一个宝箱”,漫威的彩蛋让你永远都在期待下一部漫威电影……

今天已经没有多少人活在当下了,我们的心智永远都指向下一秒。这是一个多巴胺的时代,我们已经成了一种“多巴胺生物”。

作者写道:

我们是牺牲了现实的深海,以换取我们永不止息却浅薄的欲望的急流。最终,它可能会将我们毁灭。 多巴胺不会停止,它驱使我们永远前进,直到跌进深渊。

也许是时候做一点反思了,我们得想一想怎样让多巴胺与那些当下分子重新恢复平衡。如何扭转时代的趋势,这个问题过于宏大,作者也没有深入。但就个人而言,把多巴胺与“当下分子”结合起来的最佳方式也许就是尝试亲手创造一些东西。

因为——

无论你多么聪明、有独创性、有创造力,如果没有当下感官提供的原材料,你的多巴胺回路都不会有太大的成就。 米开朗琪罗的《哀悼基督》描绘了圣母玛利亚抱着她死去的儿子的场景,……玛利亚的悲伤之美是对女性气质的理想化描述,但如果米开朗琪罗没有用他的眼睛去研究真实的女性,没有用他的情感去体会此时此地的真实悲伤,他就不可能想象出这样的形象。

所以,即便你不是一个习惯于创造的艺术家、科学家,你也可以试试自己动手创造些小东西。

木工、编织、绘画、装饰和缝纫都是过时的活动,在我们的现代世界中没有引起太多的注意,但它们正是关键所在。

因为这些活动需要大脑和双手共同创造,这让多巴胺想象出来的“下一秒”与双手体验到的“当下”融合在了一起。

文:魏知超