来聊聊我自己的读书方法。

从读书,到笔记,再到复习,我在阅读链条各个环节上积累的一些心得体会,借这篇文章一次性分享给大家。当然这些都只是我现阶段的个人心得,供您参考。希望这些方法能帮你读完更多好书,收获更多的阅读乐趣。

细节非常多,分成7个问题来说——

Q1:是读纸质书还是电子书?

我现在几乎只读电子书,哪怕出版社没有出电子版,我也会自己把纸书制作成电子版,制作方法下面会讲。

电子书的最大优势:做摘录和做笔记实在太方便了——屏幕上划线,写上感想和备注,然后用各种电子书app都有的导出笔记功能,把笔记导出,笔记初稿就完成了。

我读知识类的图书都要做大量笔记,所以这一条优势极其重要。虽然正经读书人都说读纸书才有感觉,才有b格,才有范儿,但这些范儿我都不要了。

电子书还有一个大优势,它不光可以看,还可以听。我现在有一半的书是在炒菜(我是家里的大厨)和遛狗(我也是家里的唯一壮劳力)的时候听完的,这就可以利用起一大堆的碎片时间。正经读书人肯定又会说,读书要印象深,那最好还是要用眼睛看,要有什么用手摩挲纸张的触感,要自己控制读书速度,读的过程里停下来想一想,这样读的内容才会留下深刻的印象。

话是没错,但这其实是一种权衡:读书时间就那么多,你是要把一个本书读一遍就印到脑子里,还是要多读几本书?现阶段的我宁可牺牲一些记忆深度,扩大阅读广度,在有限时间内多读一些书。而且,反正还有后面要说的笔记复习法帮我兜底,大不了多复习几遍嘛。

正经读书人看不起听书,还有一个重要理由是“听书是被动的”,不能自己自由掌握阅读深度和速度。

但实际上,被动听书有一个被正经读书人忽略的好处,那就是——帮我们越过很多书的阅读门槛。比如有些纯文学作品入戏是很慢的,一本20章的书可能要到第10章才开始让你欲罢不能。我自己拿着这种书翻书看的话,没几页可能就不耐烦了,但如果用听的,就没那么费劲,耳朵里那个声音会半强制地把我带入到那个文学世界里去。有好些纯文学作品,我都是先用听书的方式听完前几章之后,才意识到如果没抗住前几章错过了,那该有多可惜。那些书我如果自己翻着看,可能根本坚持不到第二章。所以听书其实可以大大拓展我们的阅读范围。

那么,我们就顺着听书进入第二个问题了——

Q2:用什么软件听书?

现在的电子书阅读app都有听书功能,目前广受好评的是“微信读书”的听书功能,因为“微信读书”的语音乍一听太像真人发声了,很黑科技的感觉。但我使用下来的个人感受是,微信读书的听书功能其实有点中看不中用。因为它为了追求真实,把一句话里的轻重音区分得过于明显,真实性好像是上去了,但同样速度下,却更不容易听清楚内容。

听书听习惯了之后,是会把语速调得很快的,远快于平时真人对话的语速,这时候我们要求的其实不是声音像真人发音,而是要求字字入耳,要毫不费力地听清每一个字,“微信读书”在这一点上其实并不出色。

那么,哪款软件更好呢?我自己目前使用的是“讯飞有声”这个app。

“讯飞有声”的AI发声没那么强调拟真,所以在快速听书方面反而有优势。而且跟其他app相比,它的语速可以调得非常快,很多app不知道为什么在听书的语音速度上给的很吝啬,调到最高速我也嫌太慢。但讯飞有声的语速可以调到飞起,我目前是用80的语速来听就够了,调到满速的100根本跟不上。

“讯飞有声”这个app的弱点是对通行的epub这种电子书格式支持不太友好,所以我都是把电子书转成txt纯文本文件导入讯飞有声来听。

所以,我从买书开始的完整操作是这样的:

我会先在Kindle电子书商城买电子书,下载到windows系统的Kindle软件里,然后用Calibre这个电子书管理软件把Kindle电子书库里的电子书转换成txt文档,然后导入“讯飞有声”。

至于怎么用Calibre处理Kindle里的电子书,这里就不展开说了。这类怎么转换格式的教程网上一找一大堆。

紧接着听书这个话题,又延伸出第三个问题——

Q3:听书如何做笔记?

听书的时候做笔记当然要麻烦一点。所以我目前是知识类的书——包括我的老本行心理学图书和各种科普书——都是看,这些书需要做的笔记多嘛;我用来听的,主要是文学类、故事类、历史类的书,这些书需要做笔记的内容比较少,那就有比较轻松的解决方案。

什么解决方案?

Siri!

炒菜的时候,这边正颠着锅,忽然耳机里听到一个金句。这时我就大吼一声:“Siri,备忘录里写’ XXXX’!”,这个XXXX就是那个金句里的关键词,然后Siri就会帮我在iPhone自带的备忘录里创建一个条目。那天晚上空下来的时候,我会打开备忘录,在电子书上补充笔记。

用这种方法配合听书,做轻量级的笔记,亲测完全够用。

下面是第四个问题——

Q4:纸质书怎样转换成电子书?

文学类的纸书如果没有电子版,那我的建议就是乖乖看纸书吧。

如果需要大量做笔记的知识类图书也没有电子版,怎么办呢?

我们把它做成pdf。

我们祭出神器,手机app——vflat。

只需一个简易手机架,把手机固定好摄像头朝下,翻开书,一页页翻过去,vflat就能几乎完全自动地把每一页书拍下来,同时自动校正变形,自动美化,然后一键导出pdf。一本书从纸书到pdf,15分钟搞定。

导出pdf之后,我们再接着上第二个神器:ABBYY FineReader PDF 15。

这是Windows桌面软件,是目前我用过的地表最强OCR软件。OCR,就是把图片里的文字识别出来。刚才用vflat做出来的pdf其实是一堆图片,上面的文字是不能选择的。只有OCR之后,我们才可以在那些文字上划线、做批注。

现在市面上有不少号称利用AI算法来做OCR的软件,但我目前用下来觉得效果最好的仍然是ABBYY 15,文字识别准确率极高,几乎没有错别字。

到这里,一本纸书就转变成可以划线、可以批注的电子书了。

然后,我会在iPad上用小米的“多看阅读”这款app来读制作好的pdf图书,可能市面上有更好的pdf阅读器,但多看阅读做完笔记之后可以把所有划线内容和批注一键发送到邮箱,非常实用——我看中的主要是这个功能。

那我们进入下一个问题——

Q5:笔记如何预处理?

虽然现在各种电子书阅读app基本都支持导出划线和批注的内容,但有个小问题:它们导出的笔记一般都带有一些标记,挺碍事的,为了后面方便复习,最好把它们去掉。

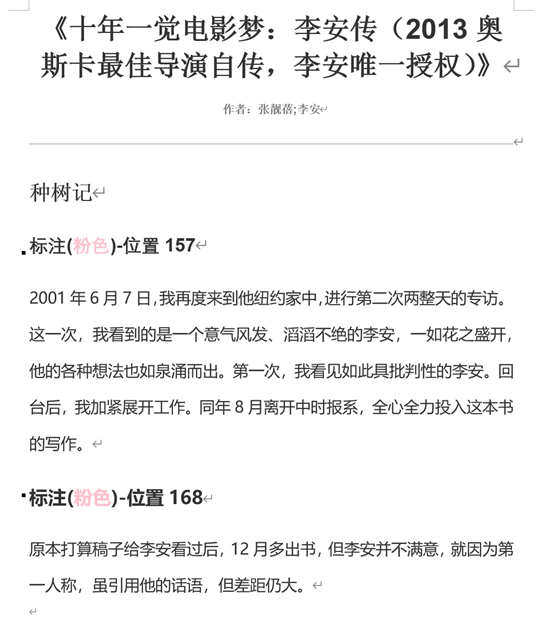

比如,以下是我在Kindle上的《李安传》这本书里随便划的两段话导出的笔记:

你看,每条笔记上面都有“标注(X色)-位置XX”这样的一条信息。怎么去除呢?

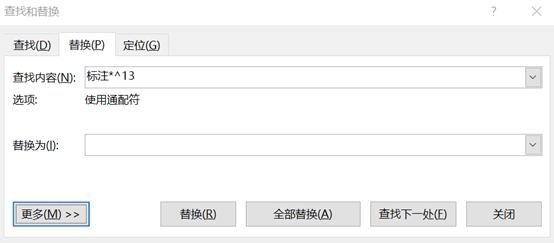

方法是,把笔记用word打开,在word里打开“替换”对话框,输入我们要去除的标记的开头几个一样的字符。我们输入“标注”,然后紧接着输入*^13:

这样输入的意思是:查找所有以“标注”这两个字为开头,后面的内容随意的行。

然后点左下角“更多”,勾选上“使用通配符”,点“全部替换”。

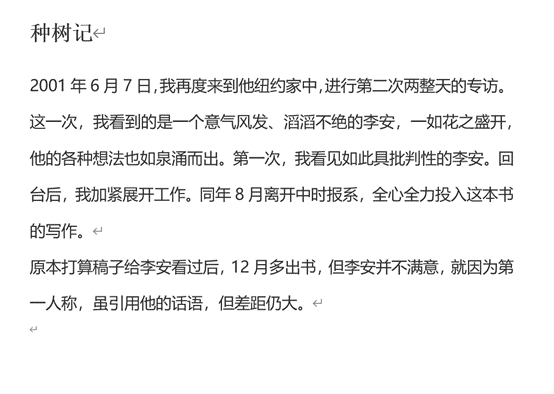

然后我们就发现,多余的标记都不见了,留下清清爽爽的笔记:

笔记的预处理,就完成了。之后就可以把这本笔记导入管理和保存笔记的软件里了,供进一步的格式调整,完善和复习了。

所以接下来的一个问题就是——

Q6:用什么软件来管理和保存笔记?

我目前用来保存读书笔记的软件,是地表最强笔记软件——Notion。

其实我不光用Notion来管理我的读书笔记,我还用它管理看过的影视剧信息,管理自己做过的各种项目,管理在网上收集的菜谱,管理发票、说明书。Notion现在就是我的信息总管。

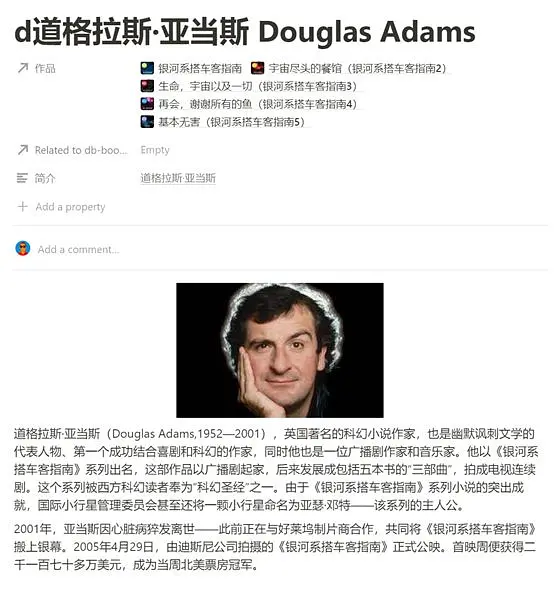

Notion这个软件有个碾压其他笔记软件的杀手锏,那就是数据库。它是用数据库来管理资料的,信息的查询、检索都特别方便,而且相关的信息还可以相互关联,交叉链接。

下面这张图是我的Notion里的“已读书单”这个数据库的部分截图——

是不是超级治愈强迫症?

在这个数据库里检索资料,特别方便,我可以随时找出某个时间段阅读的图书,可以随时挑选出某个类型、某个打分的图书。

我还可以点击作者信息进入到作者页面,在作者页面里,又可以关联到我读过的这位作者写的所有图书——

当然,更重要的,每一本书的页面点进去之后,主体内容就是我在上一个步骤里预处理之后导入的读书笔记了:

——你看,有可以点击的目录,排版也清清爽爽。当然,图片什么的是我在导入笔记初稿后再添加的。笔记的排版什么的,也都是在notion里直接做的。

整理完笔记之后,还可以在这个页面里添加其他人的书评、读后感什么的,都很方便。

顺手展示个我的Notion游戏数据库的截图吧——

自从有了Notion,妈妈再也不用担心我的强迫症了。

Notion这个软件太强大了,强烈安利。需要花一点时间学习使用,但学会了就再也离不开了。网上有很多教程,其实上手折腾几天也就会了,只是刚接触时没那么直观而已,并不难学。

不过Notion现在的问题是,它没有官方中文版,也没有在国内搭建服务器,所以有时候连接不稳定,它是纯云端的,没网就用不了。

别问我为什么我的Notion服务能稳定连上,我也不知道为什么(^_^)。如果你没法稳定连上Notion服务器,那国内现在也是有替代软件的。比如wolai,以及印象笔记也推出了类似notion的功能。市面上李鬼有好几个,挑一个拿来替代notion,问题不大。

那下面我们就来到了最后一个问题——

Q7:怎么复习笔记?

还是那个道理,用看的,边看边想,效果可能最好,但我还是用听的。

我现在看书、听书一半一半,但复习笔记是“九成听,一成看”。

这也就是为什么之前要有去掉笔记上反复出现的标记的那一个步骤,听的时候要是每隔几句话就要来一次“标注XXXX”,那就太讨厌了。

既然是听,那就又要请出“讯飞有声”了:我会在Notion里,把做好笔记全选,然后保存到txt文档,上传到icloud,这样就可以随时在手机上用“讯飞有声”导入笔记复习。我就是这样随时随地听笔记的。

用眼睛复习笔记的效果当然更好,但你架不住我反复听,随时复习啊。

读书是个精细活,但我的选择是——大力出奇迹。

文:魏知超