【知乎问题】为什么同一本书,我看不进去,却能听进去? 谢邀。

这是因为,通过阅读来理解语言,其实是一种非常“不自然”的方式。与阅读有关的脑回路并不是生而有之,而是从本来负责其他功能的脑区那里“挪用”的。

这个观点,叫做神经元再利用(neuronal recycling)假说,提出者是法国神经科学大佬斯坦尼斯拉斯·迪昂(Stanislas Dehaene)。他在《脑与阅读》这本书里详细介绍过如何通过这个假说来理解人类的阅读能力。

我这里用我自己的理解说一个简化版本。

神经元再利用假说的核心观点是:人出生之后通过后天的教育和学习获得各种新技能,从神经的层面来看,无非就是在大脑的某些区域形成了一些负责实现这种技能的神经连接。

比如通过长年累月的学习认识了文字,学会了“阅读”这种能力,这在神经的层面上,就是大脑中某些神经元通过反复强化形成了不同于学习之前的神经结构,这些神经结构可以实现从视觉信号中提取语音、语义的功能。

粗粗一看,这没什么稀奇的:学会某技能,对应于,形成新的神经结构。

但在细节上,这里有个关键问题,那就是,虽然大脑里的神经元数目无比庞大,但大脑里其实并没有什么等待被开发的“处女地”,所有的神经元都不是空闲的、并不存在本来“无所事事”、“坐等开发”的一张白纸一样的神经元。

所以,学习和训练,并不是在一张白纸上画画,而是在一幅已经画满了东西的画上做涂改。也就是说,学习和训练,是把原来用来实现A功能的神经元做一番改造,让它实现B功能,这就是神经元再利用(我觉得更准确的说法其实是“神经元再开发”)。

那么,这里就有个限制:A功能,与被开发出来的B功能,两者得有点相似性,不能差上十万八千里。

你或许可以把一张机器猫的插图涂改成汤姆猫,但你没法把蒙娜丽莎涂改成汤姆猫。

所以,“神经元再利用”并不是随机地在大脑里找一些神经元去改造,而是只能去改造那些本来的功能就与学习的目标有关联的神经元。

也就是说,学习并不是“一切皆有可能”的,只有当大脑本身的结构提供了可能性,学习才有可能发生。

阅读能力的学习,正是这种情况。人之所以能学会阅读,是因为大脑里本来正好就有功能很接近于“识别字形”的神经结构。迪昂在《大脑如何精准学习》这本书里是这样说的:

在孩子学会阅读之前,他们已经有了精密的视觉系统,使他们可以辨识物体、动物和人,并叫出名字来。他们可以辨识任何影像,不管它在三度空间中的大小、位置或方向,而且知道如何把名字和这些三度空间中的影像结合。与阅读相关的神经元再利用会运用部分先前所出现图片命名的神经回路。

也就是说,大脑视觉皮层里本来有一部分神经结构是来用来辨识各种物体、身体、脸、植物和方位的,而通过长年累月的,这些神经结构被“再利用”,被改造成了用来阅读、用来理解文字的神经结构。

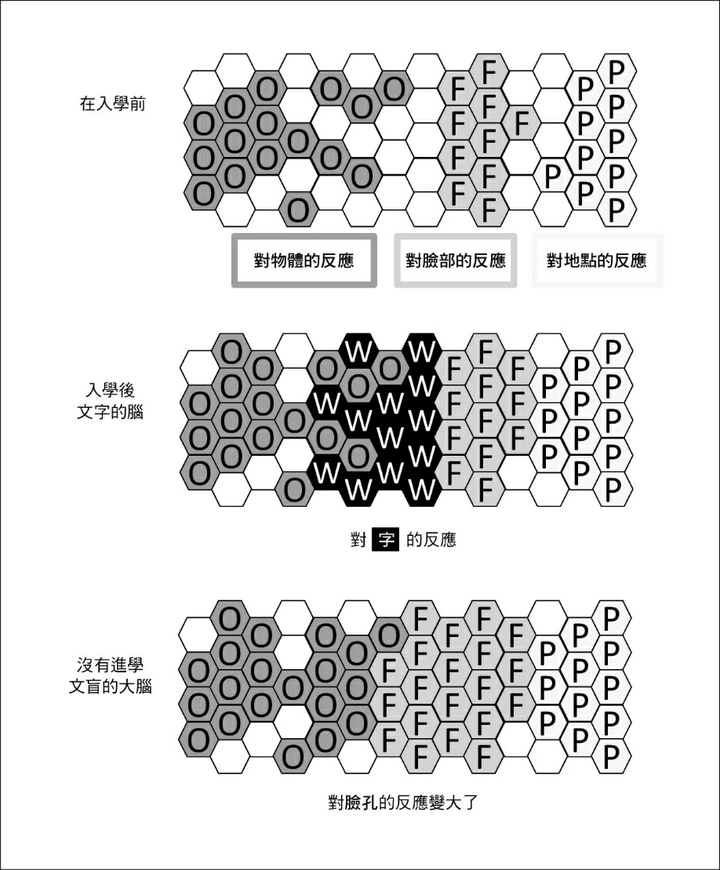

迪昂和他的同事用一系列非常漂亮的脑成像实验证明了这种现象。他们比较了开始学习阅读之前的儿童、学会阅读之后的儿童和没有学过阅读的文盲的脑。结果大致如下图所示,用来对文字进行反应的脑区“侵占了”用来识别人脸的脑区。

回到题主的问题,之所以“看”很困难,是因为“看”(阅读)这种能力是通过大量的后天训练,挪用了本来另作他用的神经结构才得以实现的。是“强扭的瓜”。

而“听”可能是一种更加自然的反应,我翻看迪昂的作品,也没有找到对于“听懂语言”有关的神经回路进行“神经再利用”的说法,听懂语言可能是由更加先天的神经结构实现的,是“自然生长的、瓜熟落地的甜瓜”。(这方面我不是专家,求其他网友补充。)

“强扭的瓜”吃起来不甜,后天训练而得的能力很难得心应手,这就是为什么“看文字”比“听文字”费力。

当然,“看”比“听”更费力的另一个显而易见的原因是,“看”需要主动注意,而“听”只需要被动注意,后者肯定更轻松。这个道理很简单,也不用多解释。但题主的描述,我觉得更符合上面说的情况。

以上。

文: 魏知超